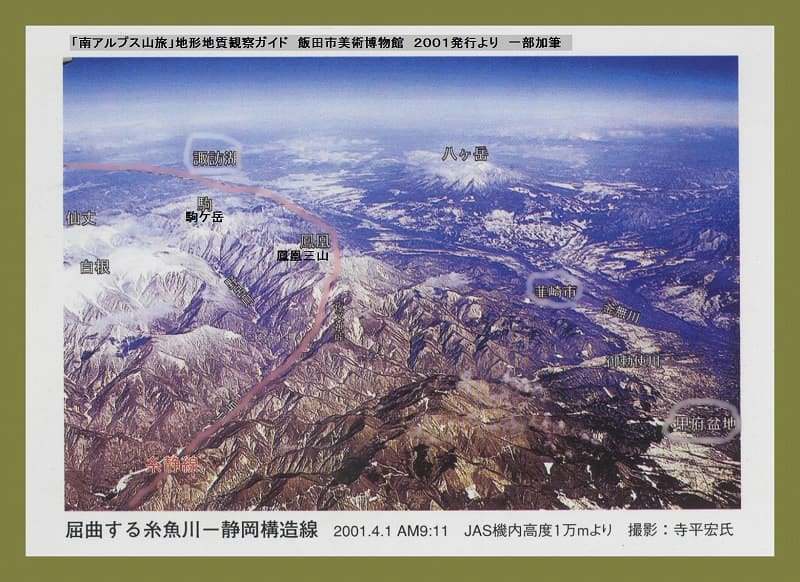

ネットサーフィンをしていたら、糸魚川-静岡構造線を示す航空写真に出会った。この糸・静線が「フォッサ・マグナ」かと思ったら、

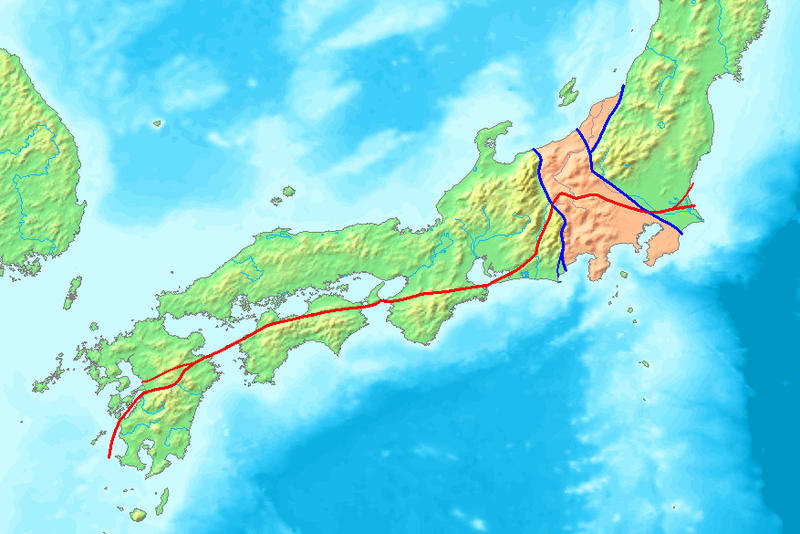

そうではなくて「フォッサ・マグナ」とは下の図の彩色された“面”なのだそうだ。つまり糸・静線は「フォッサ・マグナ」の西縁の線のことだった。

Wikipediaから:

赤線が中央構造線、青線に囲まれたオレンジ色の部分はフォッサマグナ

諏訪湖が糸魚川-静岡構造線の線上にあることを初めて知った。

航空写真の角度から見ると諏訪と甲府の間は随分近い。

韮崎は阪急・東宝の創立者である小林一三の出身地であり、

同じく白洲次郎の白洲家は韮崎と諏訪の間にある北杜市白洲町がルーツだ。

この写真を見ると、信州や甲州のこんな山中で生まれた次男、三男たちは、

昔から江戸や京・大阪へ出て生業(ナリワイ)を立てて行くしかなかっただろうと実感する。

なお、白洲家は江戸時代以前に父祖の地を離れているらしい。こちら

中央構造線 - フォッサマグナ 4K動画 2160p30fps

画面右下の拡大アイコンをクリックすると大画面で迫力のある動画を見ることが出来ます。

(初出 2010-07-06)