亀戸天神の近くに3か月ほど前に 廃業したラーメン屋のあとの居ぬきで台湾料理店がオープンし その店は阿智胡地亭が大好物の「焼きビーフン」を

出すと相方がネットで調べてくれたので 3カ月に一度の歯医者の定期クリーニングのあと出かけた。歯磨き状況は今回も満点の評価を歯科衛生士からもらって

嬉しかった(笑)。

亀戸駅から少し歩いて蔵前橋通りへ

ショッピングモールのオリナスでトイレ休憩

窓から錦糸町公園が見える。

錦糸町公園

錦糸町駅に着いた。

歩行数 5817歩 歩行距離 3.7km

亀戸天神の近くに3か月ほど前に 廃業したラーメン屋のあとの居ぬきで台湾料理店がオープンし その店は阿智胡地亭が大好物の「焼きビーフン」を

出すと相方がネットで調べてくれたので 3カ月に一度の歯医者の定期クリーニングのあと出かけた。歯磨き状況は今回も満点の評価を歯科衛生士からもらって

嬉しかった(笑)。

亀戸駅から少し歩いて蔵前橋通りへ

ショッピングモールのオリナスでトイレ休憩

窓から錦糸町公園が見える。

錦糸町公園

錦糸町駅に着いた。

歩行数 5817歩 歩行距離 3.7km

神戸大学海事科学部の前身は『神戸商船大学』です。キャンパスは芦屋市に近い深江地区にあります。

深江の地名から練習船の名前は深江丸と名付けられています。キャンパスの中に“海事博物館”があり、

現在は10月27日まで企画展【船の推力発展史】をやっています。

日頃 親しくしてもらっている日本海事協会の安田健二さんからこの企画展をやっていることを教えてもらって行ってきました。博物館訪問はこれで4回目になると思います。

日本の海運史上でもここにしかない貴重な資料が多くあり、企画展の度に展示物を都度入れ替えて見せてくれます。

開館日は月、水、金の13:30から16:00 入館料は無料です。

博物館のキャッチフレーズは「海と船の過去、今、夢ある未来が詰まった博物館」!! 海に四方を囲まれた島国に住む我々は意外に海と船のことを知りません。ぜひ一度お訪ねを!!

最寄駅の阪神深江で電車に乗り、阪神御影で降りて屋台のくしかつ「いくちゃん」に寄って帰りました(笑)。

|

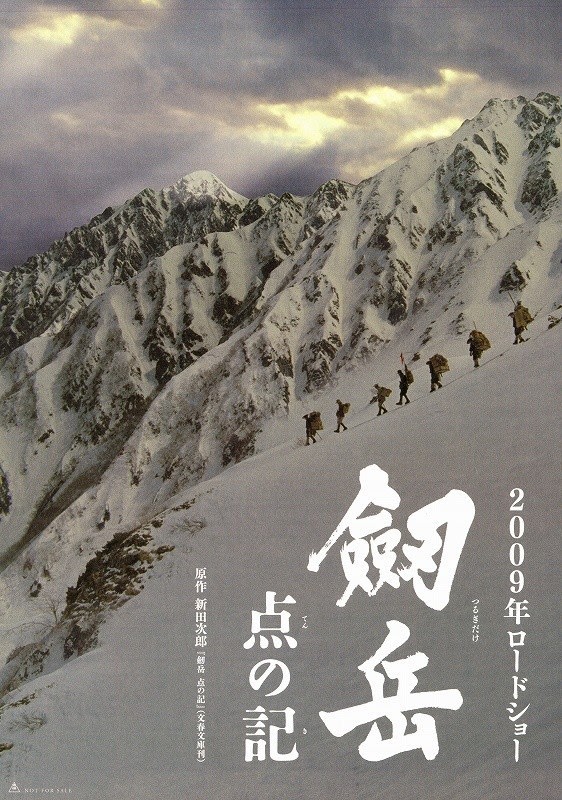

「点の記」の“点”とは地図を作るときの測量の国家基準点になる三角点や水準点を意味します。 キャストは主演の数名のものしか、共通のシーンに登場することはなく、他の俳優さんたちも撮影中に別のUnitのキャストとは顔を合わすこともなかったと思います。 |

|

映画「剱岳」を見た感想をUPしてから何人かの方からメールを頂きました。 その間の過酷な体験を書いた「流れる星は生きている」という本は昭和24年にベストセラーになり映画化もされました。私は小学生の頃、家にあったこの本を読んだ記憶があります。 新田次郎のペンネームは彼の生地、諏訪市の“角間新田”の‘新田’と藤原家の次男であったことからつけたものです。

旧制諏訪中学の出身という設定になっているのは知る人ぞ知る、いや有名な話です。 通称「スーさん」。ハマちゃんと会社で偶然知り合い、ハマちゃんの釣りの弟子になった。 その後ハマちゃんの勤める鈴木建設の社長であることが明らかになったが(厳密には、ハマちゃんが鈴木建設に何年も勤めていながら社長がスーさんだったと言う事を全然把握していなかった。 社長と分かる前は、スーさんの事を鈴木建設を定年退職した後の同社の嘱託社員(通称『上の階』)だと思っていたので、その前後でハマちゃんの態度がまったく変わらなかった。 そのためにスーさんは驚くとともに改めて感心したようである。 ハマちゃんとのプライベートの付き合いを大事にしたいあまり、昇進リストに×を付け、ハマちゃんをヒラ社員のままにした事があり、 この事で一時期ハマちゃんは『×(ペケ)社員』と一部で呼ばれてしまった。 |

いずれも画像をクリックすると本文のサイトに飛びます。

新型コロナウイルス対策について助言する厚生労働省の専門家会合が開かれ、新規感染者数は全国的に高い感染レベルが続いているものの、着実に減少していると分析しました。一方で、学校再開による影響などで増加に転じる可能性もあるとして感染対策を続けるよう求めました。https://t.co/YFEnbyDQSG

— NHK科学文化部 (@nhk_kabun) September 8, 2022

処理水はほぼ満杯、放出完了へ遠い道のり 福島第1原発 | 毎日新聞 https://t.co/gl79GOB5XQ

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

南極の「ドゥームズデー氷河」、崩壊なら数メートルの海面上昇も 「爪の先で」持ちこたえている状況と研究者 https://t.co/9sPoQMXkPj @cnn_co_jpより

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 6, 2022

「お金集めがすべてに優先される」「狂った組織文化」統一教会元会長の息子が実名告発(文春オンライン)#Yahooニュースhttps://t.co/jbqEhqOOaA

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

旧統一教会と安倍氏“3代の因縁” 「一朝一夕の話ではない」 | 毎日新聞 https://t.co/3cvrTjdYIX

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

旧統一教会側との関係は世襲なのか 細田、岸田、中曽根、宇野…父や祖父も接点の疑い 党の点検は十分?:東京新聞 TOKYO Web https://t.co/wxoYnbsT1U

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

森喜朗・組織委会長が「講談社は絶対認めない」 KADOKAWAのライバル社を排除《音声》 #文春オンライン https://t.co/87VyZdksMB

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

14色のペン:衆院法制局VS内閣法制局 国葬が問う「国のかたち」 | 毎日新聞 https://t.co/lSUMW1Shoo

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

【鈴木エイト氏が追跡3000日】旧統一教会と関係していた国会議員168人名簿(NEWSポストセブン)#Yahooニュースhttps://t.co/t7NVADFUoQ

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

自民、関係認めた議員公表へ 旧統一教会調査で最終調整 https://t.co/2KbafKTJw8 #主要ニュース #47NEWS

— 47NEWS (@47news_official) September 8, 2022

自衛隊内でのハラスメントの実態調査で異例の特別防衛監察 | NHK https://t.co/MGXrltzC5o

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 7, 2022

是枝監督にブレッソン賞 ベネチア映画祭「励みに新作」 | 2022/9/6 - 共同通信 https://t.co/gtvbwVC8Iz

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 6, 2022

“ワープア大国”日本。時給7ドル程度でアジア圏から働きに来る若者などもういない=今市太郎 https://t.co/2ZrCsWLWMb

— 阿智胡地亭 辛好 (@achikochitei2) September 6, 2022

高槻女性殺害事件で逮捕されていた男性が警察署の留置場で自殺しました。警察は、自殺の2日前に自殺をほのめかす複数枚の便箋を発見していたようですが、未然に防ぐことができませんでした。被留置者の自殺について、警察が何か責任を問われることはあるのでしょうか。https://t.co/nFb0QAI1oD

— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) September 8, 2022

編集大変なのにこむぎさん@mugichoko1616 有難うございます!

— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) September 8, 2022

前川喜平さん@brahmslover ArcTimes @ArcTimes1 で

「教団の悪事重なる。解散命令を出すための請求できるのではないかと思ったが、逆に名称変更の方向に向かった。何らかの政治的圧力がなければ起こらない」https://t.co/Ro1bPrMRsX https://t.co/fUkUmN47m3