いよいよ、一番やっかいなやつ・・・・

コンプレッサーを外すまで、まだ時間があるので、 その間に真空ポンプとゲージを付けて一度エア抜きします。

なんでか?というと、 取り付けたエバポレーターに、もし穴があったり、取り付ける際の配管接続に不具合やミスがあると、真空状態を維持できません。

ゲージが戻ってきますので、すぐに判る。

エアコン・コンプレッサーを出すまでの時間、ずっと真空度をみて、 エバポレーター側の確実な作業が出来たかを確認するわけですね。

まあ、他にも配管系に漏れがあったりするのを再確認する意味と、 少しの間でも、 配管内にエアが入りますので、

配管とリキタン(レシーバー&ドライヤ-)に入った空気内の湿気を抜き取る意味もある。

もっとも、リキタンそのものがすでに詰まっていたら、意味ないですが・・・・

このまま真空度をチェック。

こちらは置いておいてと。

しかし・・・・・・・どうやって出すの????  ぎゃはははは!

ぎゃはははは!

まったく隙間無しじゃん!!

まったく隙間無しじゃん!!

黄色四角の部分からエアコン・コンプレッサーを出すのですが、 何か方法があるのかいな?と、一応マツダさんに行って予め整備書の写しをもらっておいた。

こうやってやる!と至極簡単な能書きが書いてあるけど・・・・

バッテリーは当然として、 次の冷媒抜きは、すでに抜けていて空。

3のドライブベルトはやはりオルタの方も外した方が(ラジエーターファンを外さないと、そもそも出ないし)いいだろうと・・・・

4ディスビーキャップを取り外す?  フムフムフム

フムフムフム

5パワステポンプを外す訳ね、で、コンプレッサを出して、 配管外しと・・・

なんだ簡単~!

あはははは!

あはははは!

な訳ないだろ!!! まったくも~!

まったくも~!

で、まずやったのは、 ”冷却液”抜き。

何でか?と言うなら、 冷却水のバイパスホースが、もろに立ちふさがっているから。

液を抜きつつ、 ラジエータークーリングファンのナット4つを適度に緩める、

そしてエンジン上部のカバーを全部外し、オルターネーターのテンションを緩めてから、ナットを取り外し、

ファンユニットをプーリーと一緒に出す。

でないと、 パワステとエアコンコンプレッサーにかかってるベルトが外れないから・・・

この段階で、整備書は嘘つきまくり。

*ファンがついていると、そもそも何の作業も出来ません。

さらにだ、エンジンの制御を司る電装系コネクターを全部外してよける、なんせパワステポンプの上を左から右に流れている太い電線の束で、目一杯邪魔。

ディビーキャップも同じくはずしてよけておく。

細いバイパス配管の、留めナットとボルトゆるめ、ホースに繋がるクリップ外し、 配管をフリーにしておく。

*このために冷却水抜きが必要なんです。

*水色矢印がバイパスホースと配管。

*緑丸が緩めるボルト類

ここでやっと、パワステのユニットを留めているボルト3本を緩める。

*黄色矢印は冷却水のバイパス配管。 自由に動くように、フリーにするか取り外しておかないと、ソケットやレンチが入らない。

ボルトが外れたら、 整備書通りに、ポンプを少し持ち上げつつ右に寄せ、針金とかで固定するとかなんだけど、

ディスビーキャップどころか、 ”ディストリビューターユニット本体”当たりまくりで、どうやっても出ない・・・

これも整備書の嘘・・・

仕方なしに、ディスビーに合いマークを付けて取り外します。

上が点火タイミングとリンクした調整なので、ここに合いマークを一つ。

下は、ロータの位置が火花飛ばすセグメントからずれないようにするマークですが、ロータを戻して印し付けます。

何でこれをマークするか?というと、ディストリビューターの駆動部分はストレート歯車じゃなく、無く斜めになっているので、

挿し戻す際に、必ず ずれます。

戻した状態で、マークがピタリと合っていればOK 合っていなければ一度抜いて、挿し込み位置を直す必要があります。

もし合いマークを忘れて位置がずれて取り付けたら、 絶対にエンジンはかかりません。

この場合、非常に面倒な作業をするか、レッカーで整備工場にもって行っての作業になります。

さて、ディストリビューターユニットを取り外すと、ここでやっとパワステポンプが取り出せる様になります。

緑丸は ディストリビューターユニットを外した後の穴。

水色矢印はフリーになっているベルト、 オレンジ矢印はディストリビューターキャップがこちらに戻ってこないように押さえているタイラップ。

この状態で黄色矢印の方へバイパス配管を持ち上げながら、 パワステポンプを出す。

パワステポンプは黄色線のようにどこかに針金などで縛って落ちないようにしておく必要があります。

*手前にあるのが、新品のエアコン・コンプレッサー

パワステポンプをよけると、 もろにコンプレッサーが見えるので、 まずフロン配管の固定ボルトを緩めておく。

あとで作業しやすいようにです。

そして、4本のコンプレッサー固定ボルトを抜きますが、まず下の2本。(車体下に潜るか、リフトで車をあげないと無理)

下のボルトが緩んだら、次は上の2本。

全部緩んだら、こういった感じでエアコン・コンプレッサー(黄色丸)を引き出してきて、有る程度のところで、 フロン配管のボルトを抜いて、先に配管を出す。

配管のコネクター部分(オレンジ四角)を左に持ち上げてよけるわけですね。

*赤丸のようにホースがつぶれますが、仕方有りません。

本当ならここで、新旧並べて記念写真と行きたいところですが、 多少うんざりしてそんな気も起きなかったので、

すぐに新しいコンプレッサーの取り付けに入ります。

古いコンプレッサーは 紙コップのところで逆さにして、 内部の残オイル量を量らねばならないのですが、 ほとんど出てこない。

整備書には コンプレッサーの新品時封印オイル量は150mLで、 コップに出てきた量と同じ量を新しいコンプレッサーから抜いて、+15mlを加えろと有る。

今回は出てこなかった??? ので、現在入っているそのままの量(150ml)で取り付けます。

ので、現在入っているそのままの量(150ml)で取り付けます。

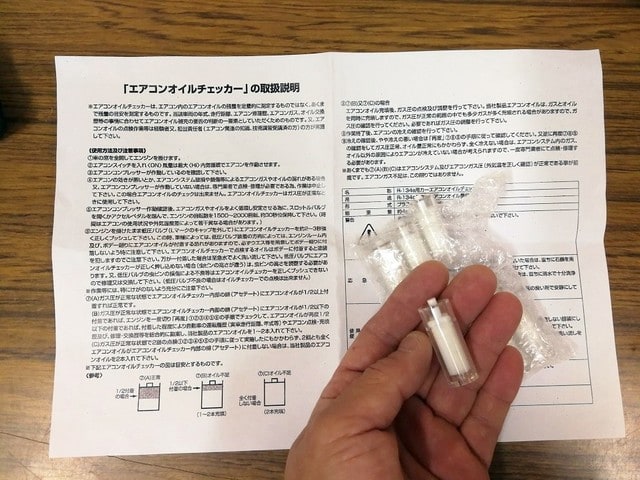

あとで、チェッカーで計って、足りなければ低圧側から専用の補充缶で補充します。

しかし・・・・・コンプレッサーが焼き付いてなくて良かったです。

もし焼き付いていたら、 カスや破片がエアコンの配管内を廻ってしまい、 配管からコンデンサーから何から、ユニット全てを取り外してクリーニング洗浄(シンナーとエアコンプレッサー)を要求されることになるから・・・・

作業に戻ります。

フロン配管コネクターに付いているOリングを新しい物に交換したら、コンプレッサーを戻す際にコネクターを取り付けます。

コネクターのボルトを本締めするのは、この時でも、後(コンプレッサー固定後)でも大丈夫。 僕はこのときにやりましたけど。

ピンクの部分がコンプレッサーの固定ボルトで、長いです。

ここまでで、交換そのものの作業は終了。

後は逆手順にて全部組み立てます。

くれぐれもディストリビューターの合いマーク2つは完全に合わせるように。

冷却水を戻し、スタート準備OK。 ただし、まだかけません、フロン充塡あとですので。

隙間から、新しいエアコンコンプレッサーが見えています。

新しい(中古ですが)エバポレーターと、新しい(リビルトですが)エアコンコンプレッサーに交換して、 残るはリキタン。

早速これをやろうかと思ったのですが、 しばらく下から配管全体を見ていて、無理と判断。

というのは、コンデンサーを取り外すに際して、 メインコンデンサーと サブコンデンサー、 の二つ、

さらに、それに接続される配管のほとんどを外さないと出来ないことが判って、ここでしばらく考えてしまった僕。

リキッドタンクの役割は、 フロンサーキット内に水分が有ると、それがエキスパンションバルブに凍り付いたりして冷えを阻害してしまうので、それを除去するために有る。

リキタンはリキッドタンクと言われて、 レシーバー とか ドライヤーとか各種呼び名があって、

元々はこのリキタンの上にサイトグラスが設けられているのが昔は多かった。

そのサイトグラスをみて、流れている泡の状態でフロン量が適正かどうか?を判断できたのですが、

今はゲージと、注入するフロンのグラム数でやっているので、このサイトグラスというのが無い。

ちなみに新しく取り寄せたリキタンにもサイトグラスは無かったです。

リキッドタンクが詰まるという現象は、 ほとんど有るわけでは無く、 上にも書いたようにコンプレッサー内部でトラブルが起きたりすると、

コンプレッサーからかすやら破片が出て、それがコンデンサーをスルーしてリキタンに行くことになる。

内部にはフィルターとシリカゲル等?が入っているわけですが、そのフィルターを詰まらせたりしてフロンが流れなくなるんです。

参考: http://www.geocities.jp/cedglo230hb/mainte/elec/4_AC_troubule_shooting.html

他にも、エアコン配管を外してそのまま放置していたり、ガスが抜けた状態で乗っていても、内部が水分を吸って駄目になる事も多い。

今回は、エバポレーター交換後にすぐに真空引きしているのと、 ガスが抜けてさほど経っても無いので、多分このままで行けるだろうと判断しました。

ダメなら、後で配管を全外しにて、交換します。

ま、とりあえず様子を見ると言うことで。

さてさて、最後の仕上げ。

真空引き(約15分)して、 その後15分ほどゲージをみて、 まったく真空度が変らないのを確認したら、

ガスチャージ、 規定ではこのボンゴトラックは R-132a を700g(マツダに確認済み)。

一本目を低圧側から入れていきますが、 湯煎しながらでないと入りにくいです。

大体一本は入ってしまうのですが、二本目はエンジンかけてエアコンのスイッチをオン。

そうやって低圧側からフロンを吸い込ませます。

一本200gなので、少しずつ入れていきますが、手持ちの合計4本、800gを入れた段階で、

低圧が1.7kg 高圧が8.5kg 少し低くて、フロンが足りないようです。

大体、 低圧で2~3kg 高圧で12kg~16kg程度有れば、良いのですが、これは後で再補充。

後ろにキャビンのエバポレーターと、コンデンサーが付いている家の車は、800gでは足りません。

とりあえず、全部入れて、運転席のエア吹き出しに手を当てると、圧が低くても馬鹿冷え!(笑)

そのまましばらく様子を見て、 安定した状態になっているのを確認したら、 車の下に入って、

高圧側の配管と、低圧側の配管を手で触ります。

高圧側はあっちっち! でも、これが正常。 低圧側は45~50度くらいですかね、

でも、これが正常。 低圧側は45~50度くらいですかね、 これも正常。

これも正常。

運転席のエバポレーターからのラインも、キャビン側からのラインも、両方とも同程度で、全く問題が無いのが判りました。

デンソーのアホな整備士が コンデンサー詰まっているとか言っていたけど・・・・ったく・・・

こういって”相手が素人だと嘘ついて”エアコン関係の部品交換を勧めているんでしょうね?

エアコンは難しい、難しい!と皆で大合唱するから、 勝手に自分たちは”実に高度な事をしているのだ!」と、

これまた勝手に調子こむ=工賃がバカみたいに高くなり、殿様商売が生まれてくる。

くだらない図式です、実に ・・・本当はバカみたいに簡単な構造なんですよ、エアコンなんて。

・・・本当はバカみたいに簡単な構造なんですよ、エアコンなんて。

激振動のくる、エンジンに付帯している物が、そんなに高度なわけないでしょ!! よく考えれば誰にでも解る物です。

よく考えれば誰にでも解る物です。

エンジンを停めると、そのまま圧の落ち着くのを待って、これにて車のエアコン修理は完了になりました。

しかしだ、ポンプ交換だけで15万とか言いやがって!

これでエバポレーターの新品と、エキパンを新品に交換されたら、工賃含めて請求額は多分20~30万(後付のキャビンユニットが有るので改造車となり間違いなく30万)位だったろうとおもう、特にボンゴは整備が大変なので。

自分でやった修理作業、ポンプはリビルトで46500円、無駄になってしまった?リキタンが約5500円、

中古良品のエバポレーターとエキパンのアッセンブリーが2500円。

ガスが1200円、 oリングが全部で約150円。

工賃は当然タダなので、 総額約55000円。

30万と 5.5万、約 25万の差って・・・・・・

爆笑!

爆笑!

(笑)

(笑)