依頼リフォーム、先週の続きです。

土、日と作業をして、二日分をまとめて日記にしました。

土曜日の朝、 まずは、ほぼ完成の屋根裏収納室の床を少し補修&補強。

最後に全面掃除をして、こちらはひとまず完了。

次に、二階洋室のドア廻りをレーザー測定。

この部屋はドアが閉らない状態でして、明らかにどこかが歪んでいるので原因を調べます。

といっても、見ただけで分かるのがドアの上枠。

明らかに斜めになっているのが、特に何するわけでも見て取れる。 うな~~~~~~!

うな~~~~~~!

ちなみに、この上枠と下枠の左右の間隔は全く同じで、という事は、左側が沈んだか、落ちたかという事。

一応基礎を見ましたけど、特段問題は無いので、建築時に半生木かなんかで家を組んでしまい、あとで乾燥収縮して出た物かと・・・ 瓦屋根だし。

瓦屋根だし。

なんて思うけど、詳細は分かりませんです。

ゆがみ(落差)は左角で約1cmほど・・・

ちなみに、この部屋のドアですが、 古くて汚いのと、高さが1750mmと低くて、なのでドアごと交換する予定ですが、

歪んだドア枠なんぞ要りませんから当然に撤去をします。

まず、ドア廻りに取り付けられていたボロ隠し?の枠を取り外し。

黒い斜線の処に取り付けられていましたが、バカって云うかなんというか・・・・例のごとくアホな施工していました。

ドア枠(オレンジ矢印)に枠の後(黒矢印)が残っています。

ちなみに壁(白矢印)は厚さ5~6程の化粧ボード? もしくはベニアにクロス張り?で、 胴縁(ピンク矢印)に小さな釘で打ち付けて取り付けされています。

胴縁は普通に間柱に釘止め。

余計な物が無くなって壊しやすくなりましたから、上枠を丸鋸でぶった切ると、力任せに剥ぎ取ります。

次に、それが取り付けられてた柱ですが、左側をレーザーで量るとほぼ直立、柱に反りなども無し。

右側もほぼ90度で、こちらも反りとか無し。

と云う事は、二階を支えている梁が反った可能性が高い?

柱と柱の間の間隔ですが、これは上と下で2mmの誤差なので、なんとか合格ライン。

さて、上の枠を取り払ったら、今度は下の枠。

これも見るからに斜めになっていて、そんな物は当然に使えませんので、撤去。

作業するところが変わり、先週の作業で終わっていなかった、窓の上と下部分へのボード張りに以降します。

それが終わると、この部屋の畳を剥がして、えっさ!えっさ!と降ろして車に積載。

時が過ぎるのはあっという間で、片付け&綺麗に清掃をして、今日は終わりです。

さて、本日は日曜日。

昨日の続きにはいりますが、まずやったのは、二階和室の入り口に取り付けられているドア枠の撤去。

新しいドアを取り付ける事にしたので、既存の枠を取り外しますが、ドアの高さが1750mmしかないこともあります。

上の枠をカットして叩き外し、その上の土壁も撤去。

この部分は例の、しょうも無い”土壁にモルタル上塗り”(バカです施工したやつは)という施工をしてまして、取り外すと脆いのですぐに割れたりします。

左右のドア枠は、バールを隙間に突っ込んで叩き込み、 強引に引き剥がします。

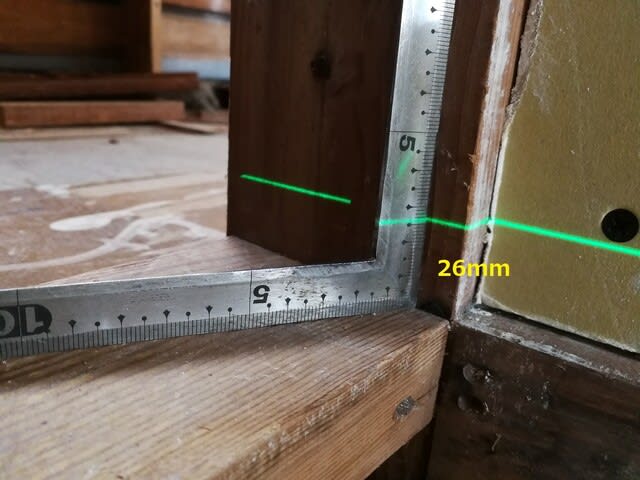

とりあえずそこまでやると、廊下の壁に張るボードの為の算段を開始しますが、使うのはレーザー。

矢印の3つの面が出幅的に揃わねばなりません。 合わないとボードが膨らんだり凹んだりという事が起きる。

レーザーの光が間柱とかの面を擦る様にして(緑矢印)測定。

二つが綺麗に揃うようにすると、柱の面には合わず、13~14mm程離れた処に、揃う面が有りました。

取り外したドア枠に以前は土壁が突き合わせになっていたので、当然です。

この場合は、柱が奥になるわけですから、 これは板を張って調整なり何なりをしなければなりません。

新しいドア枠の事も有りますので、 特に注意が必要です。

で、厄介なのは、窓枠(黄色丸)がボードに干渉してしまうこと。

丁度枠のど真ん中にレーザーが当っていて、前の土壁が突き当たりになっていた痕跡が残っています

当然、窓枠は撤去となりますが、まあ、古くて小汚かったのもあります。

これはボードを張り終えた後に、新しい物を取り付けます。

外されてすっきりした状態。

さて、ここからは和室を洋室にする為の、床張りの検討に入ります。

まずはこの部屋の不陸を見なければなりません。

部屋の中心点を決めますが、単に縦横、ど真ん中の処。

ただし床梁の有るところにマークします。

レーザーを出し、 梁と90度交差する処、いわゆる床根太を載せるところに墨をいれて行きます。

間隔は455mmでは無く、303mmですが、15mmのボードを載せて、フローリングではなくてクッションフロアを使う予定なのでそうなります。

賃貸ですから。

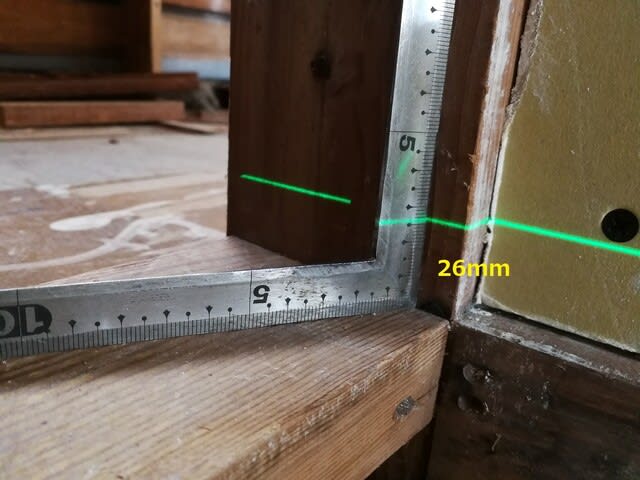

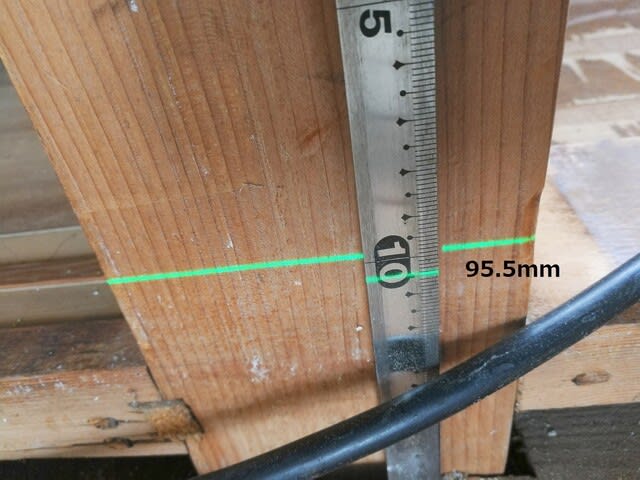

ちなみに、 レーザーの水平方向の軸光高さは104mmです。

床梁と根太の交差する全ての処に測定値を記入して行きますが、これは巻き尺か、L型定規で測ります。

これって何をしているか?というと、 この部屋の床の一番高いところを探しているんです。

レーザーの水平方向の発光高さが104mmですので、 測定した数値がそれより低ければ部屋の中心よリ高いことになり、 大きければ低い(沈んでいる)事になります。

全体を計り終えると、最大で20mmほどの不陸がある事が分かりました。

一番低いのは部屋の角隅で、畳なら不陸が判りにくいですが、これがフローリングなんかだったりするともろに感覚として分かるわけで、

これによって、人が住んだ場合に平衡感覚器官に影響を与え、船酔いみたいな体調不良を招きます。

昔の家はとにかくいい加減の塊でして、僕からすると千万単位でローン払って買うような代物ではありません。

最近のコンピューターカットになってから、職人の腕の差によるいい加減な仕事が無くなり(出来なくなった)ましたので、非常に好ましいです。

念のために、ドアの下枠の高さを測ると、最悪。

やはり傾いています。  だろうね~、 約2.5mm程の水平方向の傾き。

だろうね~、 約2.5mm程の水平方向の傾き。

誤差2mm以上なので、当然自分の?適合基準にはお粗末すぎるので叩き壊します。  ウラウラウラ!

ウラウラウラ!

さて、床の不陸測定ですが、 こんな感じで測定して行きます。

開始は 部屋の入り口。

廊下側の境と、押し入れの処は特に重要です。

数値が書かれてますが、 102は ”部屋の中心”より2mm低い、 101は3mm低いという事になります。

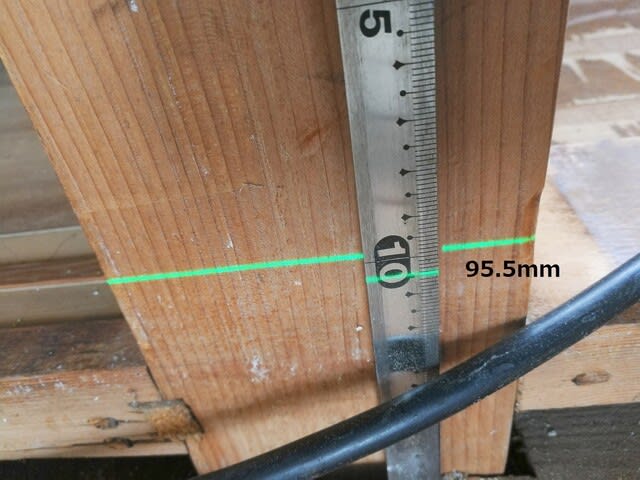

で、全ての交叉点の高さが出たら、 一番高いところを探し、 その上にレーザーを置きます。

再び測定を開始。

そして、前の数値を消し、新しい数値を記入。

下の写真の125mmは、”一番床の高いところ”に置いたレーザーの高さからの差ですが、 ここから104mmを引くと21mmとなり、

床の一番高いところとの差は21mmとなって、それだけ歪んでいるわけです。

測定誤差は1mm程度は出ますので、 この場合の実際の施工は、 根太の下に21mm厚のシム(スペーサー)を入れる事で不陸部分を埋め、

それを全面に施すことで部屋の全部の高さが同じになります。

床の不陸の誤差は1~2mm程度(1/1000~2/1000)に抑えた上で、その上に強固な合板を引くことで真っ平らな床が完成するということですね。

で、重要な押入れ部分との突き合わせを測っていると。

124、 121

113

115

115、 111

ん?待てよ。

押し入れの左側数値 125 右端数値は 113、約12mmの差がある。

まさか・・・・・ と押し入れ床の高さをレーザー測ってみたら、 案の定12mmの傾き。

と押し入れ床の高さをレーザー測ってみたら、 案の定12mmの傾き。

出たよ~~~~???

出来れば押し入れは壊さずに、 4つ折れのドアを付けてクローゼットにしたかったのですが、

床が1cmも傾いているという事で案は没。

もしかして、 上の枠も1cm傾いてるんかいな?

で、測ってみたら、案の定でして、 こんな物にクローゼットドアを付けたら隙間が目立ちすぎ!!

みっともなくてやっていられません。 これが3mm程度だったなら・・・・と心から思います。

あ~あ、 本当は壊したくなかったんですけど・・・・

で、当然に破壊しましたです、ハイ!

一人?で半分ふて腐れ作業していたので、解体中の写真はありません。

(笑)

(笑)

傾いている押し入れの床も、一緒に破壊。

最後には根太も取り外して不陸調整した物に交換します。

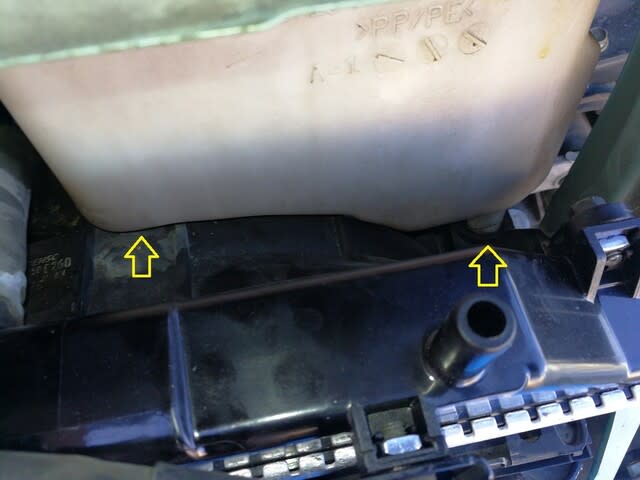

押入床から下を覗くと、ユニットバスの天井が見えています。

元の換気口の跡

途中でタバコの吸い殻を見つけました。

この家を造った大工の人間性がこれですぐに解ります。

吸ったタバコの長さと、足で火を踏み消した痕跡。

いい加減な人間性がもろに出ていますよね。 職人なんて、誰も見ていなければ平気でこうしたことをします。

マジで沢山の人を見てきましたので、そのいい加減さが常に頭にこびり付いて離れません。

解体によって出た廃材。

とりあえず、少しだけ掃除。

これで、床を完全フラットにする数値は出たわけですが、 ここでどうするか?という判断せねばならない事が出てきます。

この部屋は元和室ですので、 部屋の隅に畳押さえが取り付けられています。

畳は大体60~63mm位の厚さで、 畳押さえから少しだけ低くなっています。

新しい床を組む場合に、どの程度の高さにするかという問題がありまして、

高すぎれば根太転びしやすくなり、 床との段差が大きくなります。

低くしすぎると、畳抑えの方が高くなり、根太とか、上に載せるベニアがそれに引っかかります。

畳抑えが65mmとして、床ベニアが15mmだと根太高さは50mmとなり、標準的45mmより高くなってしまい、

標準の材料を使いたいのですが、畳押さえの高さが、床の一番高いところより5mm程低ければ問題はあまり無いのですが・・・・。

これは、次回調べねばなりません。

今日の作業はこれで終了。

「あ~だめだこゃ!」

「あ~だめだこゃ!」

(笑)

(笑)

7時45分

7時45分 、終わるとすぐにイオンタウンの案内所に行きますが、

、終わるとすぐにイオンタウンの案内所に行きますが、 汗

汗

と・・・思ってしまうほど。

と・・・思ってしまうほど。