■宮城では即位礼正殿の儀

宮城では即位礼正殿の儀が執り行われ平成から令和に、新時代と記すのは簡単ですが、安易すぎる。新しい時代の行く末を考えるには一つのゆとりと時間が必要だと思う。

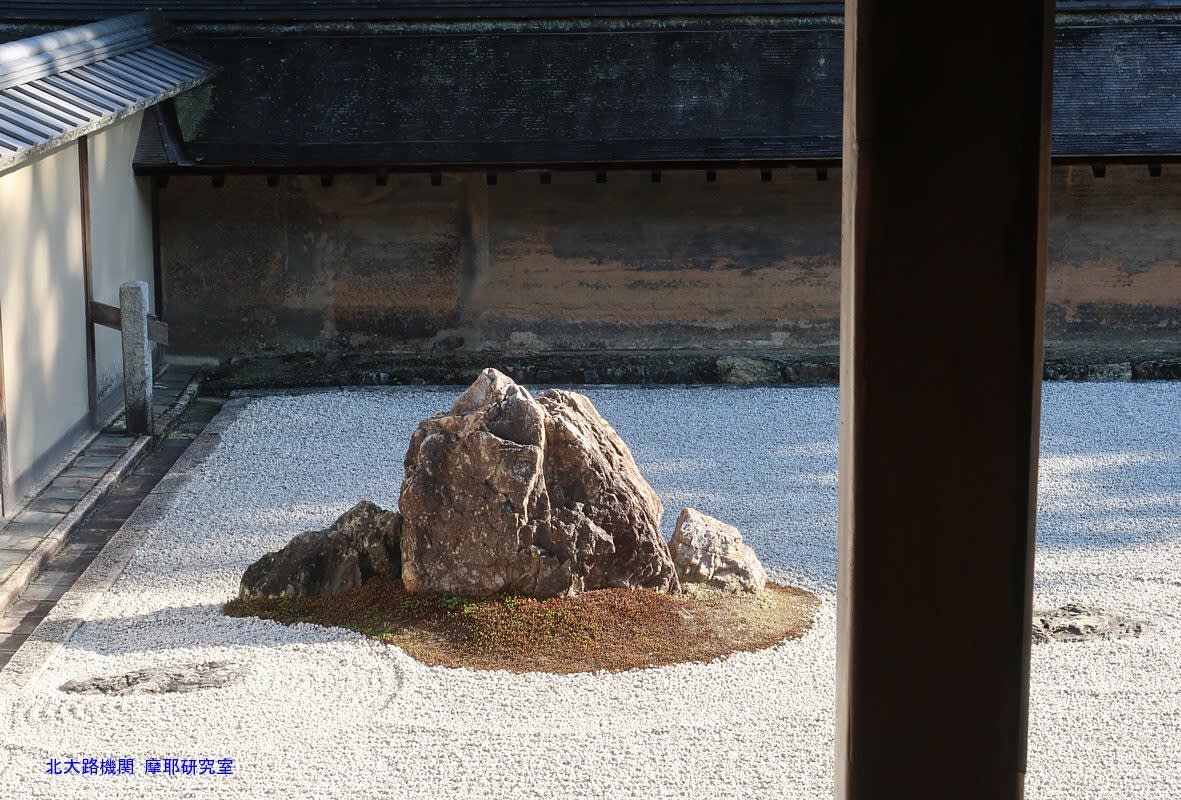

龍安寺方丈庭園。我が国には数多の庭園がありますが、趣き深い庭園で筆頭に挙げる庭園はここ龍安寺の枯山水ではないでしょうか。華美は敢えてありません、壮大も余地があります。しかし庭園というものはそうしたものではない、という事をも教えてもらえる。

臨済宗妙心寺派の寺院である龍安寺、妙心寺からは石畳が続き実のところ歩み進めれば指呼の距離、そのはじまりは宝徳2年で西暦では1450年へ遡り開基は細川勝元が義天玄承を開山に迎え建立となりました。その龍安寺は寺域が広く広く衣笠山の麓に広がっています。

方丈庭園は龍安寺の方丈、その庭園であるのですが、聞けば世界の方々は我が国の庭園に単なる美を導き出そうとしまして、成程、山陰には大阪万博の際に得た御縁から開いた壮大庭園があるとのこと、ここを我が国第一の庭園、と人気投票の結果が在ったのだという。

義天玄承の開山となった龍安寺庭園は、しかし百年二百年いや千年単位で継承され得る精神文化の発露としての現れでして、言い換えればこの日この瞬間に眺め且つ抱いた感想は文字に残す事さえ出来れば千年後の閲覧者と拝観の際に、その想いを共有できるのですね。

特芳禅傑、室町時代末期にこの石庭は作庭されたと伝わります、寺伝では優れた禅僧によって作庭されたと伝えられるのですが、具体的に何処の誰が作庭者となりいつ頃に作庭され、庭石の配置にも意図ともに諸説あって解釈は数多ある、といわれている不思議が残る。

京都の寺院庭園が素晴らしいのは二時間でも三時間でも五時間でも丹念端整に時間の移ろいを過ごした際にも何も言われない点でしょうか。龍安寺方丈庭園というものは物事を考えまして、色々な着想を得るには庭園を眺めるに限る、と導かれました始りの地なのです。

庭石は、方丈のどの角度から眺めたとしても、全ての庭石がいずれかどの石に一つは隠れてしまい全てを見通す事が出来ないように配置されている、と説明されます。しかし不思議なのは作庭された室町時代末期、禅僧の世界観はどうなっていたのだろう、というもの。

禅の世界観は、しかし科学がある程度の不便を便利に置換える今日に在っても根底には同じ流れが在り、世界の森羅万象はその一握さえ科学が説明できている部分は限られる一方、石庭はその時々の価値観や認識、森羅万象の解明というより見方を問うているようにも。

龍安寺の石庭、実はその昔に思考に没入する自由な時間の長かった頃には此処で色々と考えたものでした、もっとも着想は消える前に研究室に戻る必要がありましたので、ノートパソコンが思考と共に密かに稼働していたのですが、後に御寺の方に知られていたと知る。

石庭は寺の裏に位置づく西山一帯の地石、京都府丹波の深みある色彩の山石、三波川変成帯緑色片岩を巧みに組みわせた庭園です。実はこの京都界隈も花折断層帯があり、凝結溶岩石も地殻変動により得られる立地はあり、京都は実は比較的地震が多い街と知りました。

庭園というものは動きが無いように思われているところですが、龍安寺方丈庭園を眺められましたらばご承知の通り、庭園とは単に面で描かれる一方的な世界観の哲学誇示などではなく、陽射しの移ろいと共に全く千差の趣き深さが移ろう、一期一会の世界観でもある。

京都観光という一括りよりも、なにか考え事、漠然とした物事よりもある種思考の迷宮に陥った際の出口を探すよりも乗越えるか潜り出る方策の思索に適した伽藍と庭園です。そして、無論龍安寺に拘らずとも一つ思想を広げ愉しむ、そんな余裕の場を持ちたいですね。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

宮城では即位礼正殿の儀が執り行われ平成から令和に、新時代と記すのは簡単ですが、安易すぎる。新しい時代の行く末を考えるには一つのゆとりと時間が必要だと思う。

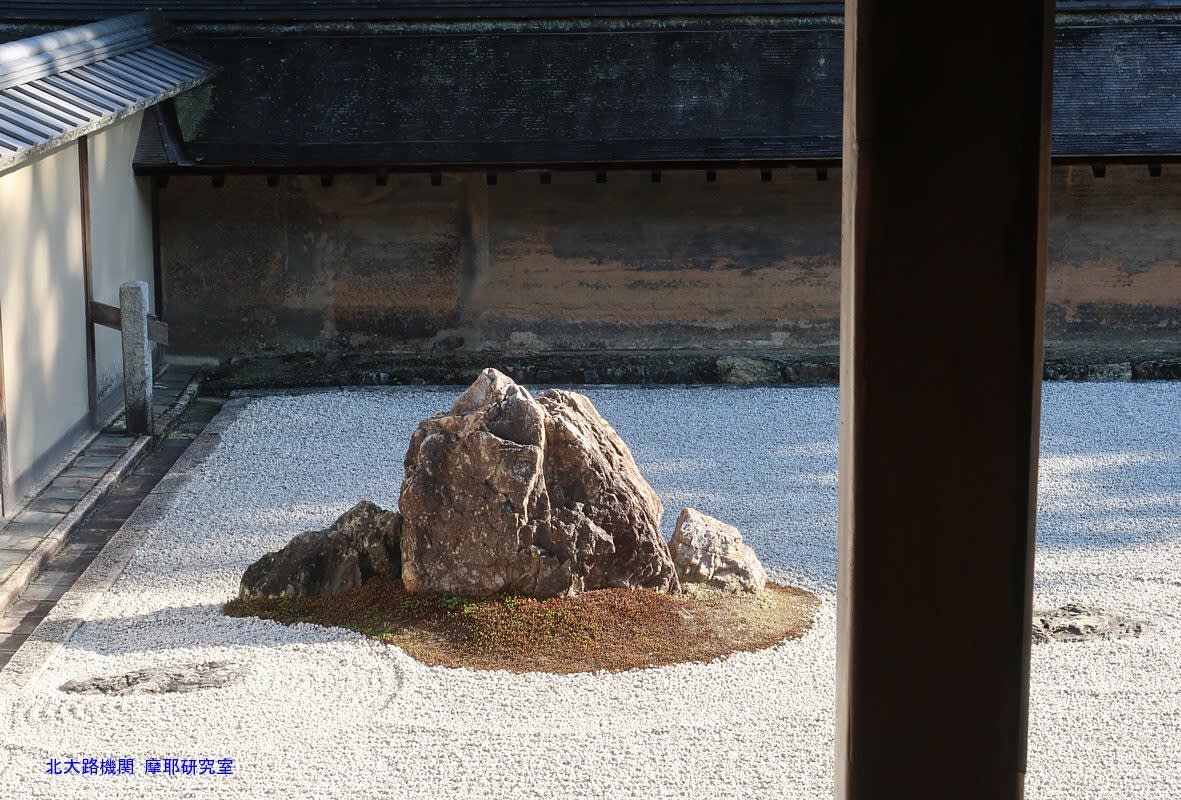

龍安寺方丈庭園。我が国には数多の庭園がありますが、趣き深い庭園で筆頭に挙げる庭園はここ龍安寺の枯山水ではないでしょうか。華美は敢えてありません、壮大も余地があります。しかし庭園というものはそうしたものではない、という事をも教えてもらえる。

臨済宗妙心寺派の寺院である龍安寺、妙心寺からは石畳が続き実のところ歩み進めれば指呼の距離、そのはじまりは宝徳2年で西暦では1450年へ遡り開基は細川勝元が義天玄承を開山に迎え建立となりました。その龍安寺は寺域が広く広く衣笠山の麓に広がっています。

方丈庭園は龍安寺の方丈、その庭園であるのですが、聞けば世界の方々は我が国の庭園に単なる美を導き出そうとしまして、成程、山陰には大阪万博の際に得た御縁から開いた壮大庭園があるとのこと、ここを我が国第一の庭園、と人気投票の結果が在ったのだという。

義天玄承の開山となった龍安寺庭園は、しかし百年二百年いや千年単位で継承され得る精神文化の発露としての現れでして、言い換えればこの日この瞬間に眺め且つ抱いた感想は文字に残す事さえ出来れば千年後の閲覧者と拝観の際に、その想いを共有できるのですね。

特芳禅傑、室町時代末期にこの石庭は作庭されたと伝わります、寺伝では優れた禅僧によって作庭されたと伝えられるのですが、具体的に何処の誰が作庭者となりいつ頃に作庭され、庭石の配置にも意図ともに諸説あって解釈は数多ある、といわれている不思議が残る。

京都の寺院庭園が素晴らしいのは二時間でも三時間でも五時間でも丹念端整に時間の移ろいを過ごした際にも何も言われない点でしょうか。龍安寺方丈庭園というものは物事を考えまして、色々な着想を得るには庭園を眺めるに限る、と導かれました始りの地なのです。

庭石は、方丈のどの角度から眺めたとしても、全ての庭石がいずれかどの石に一つは隠れてしまい全てを見通す事が出来ないように配置されている、と説明されます。しかし不思議なのは作庭された室町時代末期、禅僧の世界観はどうなっていたのだろう、というもの。

禅の世界観は、しかし科学がある程度の不便を便利に置換える今日に在っても根底には同じ流れが在り、世界の森羅万象はその一握さえ科学が説明できている部分は限られる一方、石庭はその時々の価値観や認識、森羅万象の解明というより見方を問うているようにも。

龍安寺の石庭、実はその昔に思考に没入する自由な時間の長かった頃には此処で色々と考えたものでした、もっとも着想は消える前に研究室に戻る必要がありましたので、ノートパソコンが思考と共に密かに稼働していたのですが、後に御寺の方に知られていたと知る。

石庭は寺の裏に位置づく西山一帯の地石、京都府丹波の深みある色彩の山石、三波川変成帯緑色片岩を巧みに組みわせた庭園です。実はこの京都界隈も花折断層帯があり、凝結溶岩石も地殻変動により得られる立地はあり、京都は実は比較的地震が多い街と知りました。

庭園というものは動きが無いように思われているところですが、龍安寺方丈庭園を眺められましたらばご承知の通り、庭園とは単に面で描かれる一方的な世界観の哲学誇示などではなく、陽射しの移ろいと共に全く千差の趣き深さが移ろう、一期一会の世界観でもある。

京都観光という一括りよりも、なにか考え事、漠然とした物事よりもある種思考の迷宮に陥った際の出口を探すよりも乗越えるか潜り出る方策の思索に適した伽藍と庭園です。そして、無論龍安寺に拘らずとも一つ思想を広げ愉しむ、そんな余裕の場を持ちたいですね。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)