縄文中期の小説を書くことは、私にとってそれほど抵抗はなかった。環状集落で平和に住み、盛んに交易し美しい土器をつくったりした縄文中期(例えば5000年前)の人々。この縄文中期は約1,000年続くが、その後、寒冷化や海退により人口が激減し、縄文後期に移る。その文化は、中期と違いさすがに私でも抵抗があった。

環状集落から住居は離散的になり、不思議な風習が目立つようになる。刺青や抜歯なども目立ち始める。それを知って、縄文小説はやめようかと思ったことがあったが、お歯黒が江戸時代まであったことや今でもある言霊文化の理解を深めていくと、当時の人々が何を感じ、何を考えていたかが垣間見られるようになる。さらに当時の気候や環境を具体的に知れば知るほど、例えば3500年前の人達を受け入れ始め、そして小説を書く気持ちが湧いてくるのだった。

さて、自分の生き甲斐とか道を模索するときに大事なのが、縄文後期の人を受容するのににて、自分でも他者においても、完全とまで行かなくても、感情や思考をより深く理解し受容することだと思う。これは、賛同することに似ているが、賛同ではない。私が縄文後期の人を受容したからと言って刺青や抜歯をしないのと同じである。

ところで、受容性はどこからくるのだろうか。そんなことを考えてみた。やはり受容はまずは教えてもらうものなのだろう。他者が自分を受容してくれたときに始まる。悪いことをして親から叱られても、そうした私・存在を理解してくれているという実感。例えば、私が文学などに興味を持ったのは高校生のころだが、喫茶店で先生と語り合ったときに変な私を受容してくれたことかもしれない。

受容性が私にどこまであるかは分からないが、受容性を身につけていくと、自分のさまざまな湧き起こる感情と背後にある思考に気づきやすくなるようだ。そして、見えなかった自分の方向性が見えてきたり、他者を認めることで協力を得られたりし、何となくことがうまく進むようになる。

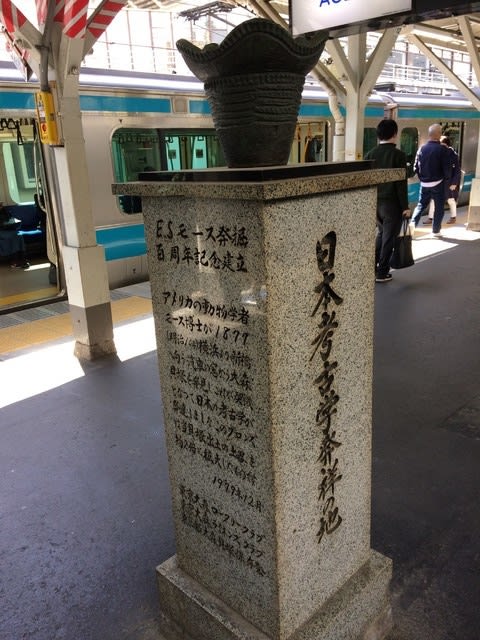

写真は先日行った大森駅。プラットフォームに立派な記念碑があった。大森貝塚はやはり縄文後期を含む遺跡であり、記念碑にある土器のオブジェは3500年くらい前の型式である。

自分を整理してみる 8/10

------------------------------------------------------------

縄文中期の関東・中部地方を中心にした愛と魂の物語です。

「縄文小説 森と海と月 ~五千年前の祖先の愛と魂~」購入方法

1.紙の本の入手については・・・

四ツ谷サンパウロさんへ 定価(1,500円+税)送料別。

電話:03-3357-8642(書籍・視聴覚)

住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2

2.電子書籍版は定価(1,000円)でアマゾンさんで、

Kindle unlimitedなどの特典で無料でも読めます。

サンプルもあります。

|

|

| 森 裕行 | |

なお、カスタマーレビューを書いていただけると励みになります!

尚、私の電子書籍は現在この縄文小説だけです。同姓同名の方の

著作がありますのげご注意ください。私の著作の確認はこちら!

------------------------------------------------------------

+++スマートフォン等のブログ表示で心理学関係の広告が掲載されることがありますが、私が推薦しているわけではありません。ご注意ください。