この日(6月17日)礼文島は残念ながら厚い海霧に覆われていた。景色が良いとされるスコトン岬、ゴロタ岬は霧の中…。しかし、この日の最大目的だったレブンアツモリソウのいかにも高貴そうな花を目撃することができた。

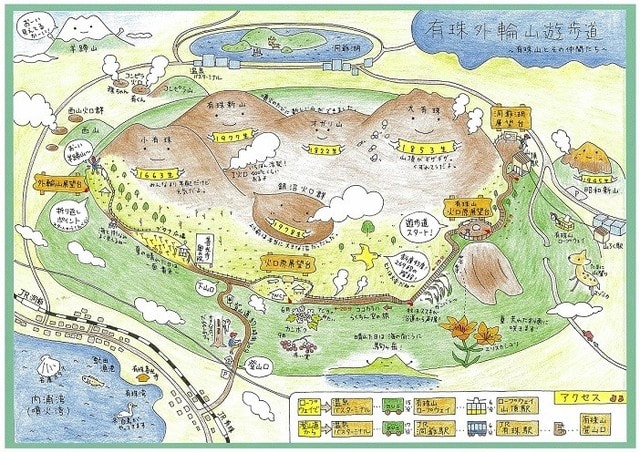

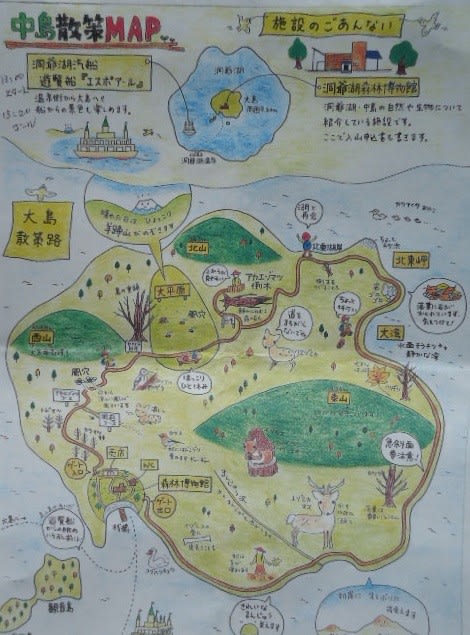

礼文島は“花の浮島”とも呼ばれ、数々の固有種があることで知られている。それらを愛でるためにいろいろなフットパスコースが用意されている。コースは◇桃岩展望台コース、◇礼文林道コース、◇礼文滝コース、◇岬めぐりコース、◇久種湖畔コース、◇8時間コース、◇礼文岳コース、と礼文岳登山を含めて7つのコースが用意されている。

私は日本ウォーキング協会が「美しい日本の歩きたくなるみち500選」にも選定されている「岬めぐりコース」、別称「花巡りのみち」(13km)を歩くことにした。

朝いちばん(6時30分)の路線バスに乗り、バスに揺られること1時間(バス代1,220円)スタート地点の「スコトン岬」に降り立った。

スコトン岬は厚い海霧に覆われて、何も見えない上、風も強かった。

わずかに視界が効くスコトン岬の写真を撮った後、さっそくフットパスウォークを開始した。

前後に3~4人、同じコースを歩く人たちがいた。霧が濃く、少し離れると姿がおぼろになるほど霧の濃い中を進んだ。道端にはところどころに名前の分からない花が見られた。

また、当地で江戸後期にロシアとの貿易が華々しい活躍を演じた「銭屋五兵衛記念碑」がちょうど見晴台のようなところに立っていたが、もちろん見晴らしはまったく効かなかった。

※ 少し前を行く二人連れが霧に霞むほど、霧は濃かった。

※ 礼文島の固有種であるレブンシオガマです。

※ これは調べても分かりませんでした。

コースはそれまでの舗装路から、細い砂利道に変わった。

この後、その辺りのちょっとした山であるゴロタ山(標高180m そこがゴロタ岬でもある)まで標高差110mを一気に登るコースである。周りは霧で何も見えないが、路の両脇には薄紫のチシマフウロが鮮やかに咲き誇っていた。

本来ならゴロタ岬からはスコトン岬まで望めて、その眺望がすばらしいらしいのだが、残念ながら何も見えなかった…。

※ コース上でとても目立った薄紫の色が鮮やかなチシマフウロウです。

※ こちらはセンダイハギです。

一気に登ったゴロタ山を今度は一気に下って海岸線に出る。礼文島は細長い島であるが、その東側は比較的発展し、集落も多いが、西側は集落も少なく全島を巡る道路もないようだ。そのような西側の集落の一つ「鉄府」を目ざす。なるほど、道は作業道のような砂利道だった。この頃になると、霧が晴れて青空が顔を出し始めた。

「鉄府」の集落も廃屋が目立ち、寂れた感は否めなかった。島の中心の「香深」からも遠いため人が移り住んでしまうのもしかたのないことか?

「鉄府」の集落からは再び立派な舗装路に変わった。コースは島を横断する形でレブンアツモリソウの群生地を目ざす。

※ ヒメウギアヤメはやや盛りを過ぎていたのかもしれません。

※ 鉄府の集落にはこうした廃屋が目立ちました。

※ 鉄府の集落を小高い丘から撮ったところです。

実は、前日礼文島に着いた時、フェリーターミナルで「レブンアツモリソウの群生地への立ち入りは6月16日で終了します」という告知が張り出されていた。それを見たとき、礼文岳登山とフットパスの日程を替えようかな?と頭をよぎったのだが、そうするとその他のスケジュール調整の必要も生じてくるので、「レブンアツモリソウを見ることができなくても仕方がない」と考え、予定通りに行動していた。

群生地の管理事務所のところに着くと、やはり群生地への遊歩道の開放期間終了のお知らせが表示されていた。観光バスでやってきた多くの人たちも管理事務所の前から引き返しているのが見えた。

さて、ここから私の粘り腰である。管理事務所を訪ねて、管理人に対して「遊歩道が閉まったことは知っています。遊歩道以外のところでレブンアツモリソウを観察できるところがあったら教えてくれませんか?」と問うた。すると、親切そうな管理人は事務所を出てきて、道路向かいの崖のところを指し、「あそこに2輪ほど咲いています」と教えてくれた。さらには「もう少し離れたところで咲いているところがありますよ」と言ってくれた。

※ レブンアツモリソウの群生地を巡る遊歩道は前日で公開が終わっていました。

私は崖をよじ登り、しっかり咲いているレブンアツモリソウの優雅な姿をカメラに収めることができた。

続いてもう一か所のところへ行ってみると、こちらは十数輪が固まって咲いている見事なレブンアツモリソウがあり、小躍りしながらそれをカメラの収めた私だった。

※ 崖をよじ登って撮った貴重な一枚です。

※ ところがその崖から少し離れたところに、こんなにたくさんのレブンアツモリソウが…。

すっかり満足した私は、コースのゴールであり、帰り便のバス停がある浜中に向かった。

バス停に着くと先客がいた。その方と話すうちに、「私は赤いレブンアツモリソウを見た。直ぐ近くだから見に行ったらよい」とアドバイスしてくれた。幸い、バス時間間で少し時間があったので、アドバイスに従った。

7~8分も歩いただろうか、島の幹線である道路わきに見事に咲く数輪の赤紫のレブンアツモリソウを見ることができた!

※ 赤紫のレブンアツモリソウが!!と思ったのですが、どうやらホテイアツモリということのようです。

※ ところが、この赤紫のレブンアツモリソウのことをブログでレポしたところ、山野草に詳しい知人のsakagさんから「それはホテイアツモリではないか」との指摘があった。おそらくその指摘が正しいのだろうと思われる。というのも、礼文島のどの案内パンフを眺めても、赤紫のレブンアツモリソウのことは掲載されていないからである。

※ 2016年に廃校になったという浜中集落にあった神崎小学校です。島には最盛期は9校もあった小学校が、現在は3校だそうだ。

礼文島は“花の浮島”とも呼ばれ、数々の固有種があることで知られている。それらを愛でるためにいろいろなフットパスコースが用意されている。コースは◇桃岩展望台コース、◇礼文林道コース、◇礼文滝コース、◇岬めぐりコース、◇久種湖畔コース、◇8時間コース、◇礼文岳コース、と礼文岳登山を含めて7つのコースが用意されている。

私は日本ウォーキング協会が「美しい日本の歩きたくなるみち500選」にも選定されている「岬めぐりコース」、別称「花巡りのみち」(13km)を歩くことにした。

朝いちばん(6時30分)の路線バスに乗り、バスに揺られること1時間(バス代1,220円)スタート地点の「スコトン岬」に降り立った。

スコトン岬は厚い海霧に覆われて、何も見えない上、風も強かった。

わずかに視界が効くスコトン岬の写真を撮った後、さっそくフットパスウォークを開始した。

前後に3~4人、同じコースを歩く人たちがいた。霧が濃く、少し離れると姿がおぼろになるほど霧の濃い中を進んだ。道端にはところどころに名前の分からない花が見られた。

また、当地で江戸後期にロシアとの貿易が華々しい活躍を演じた「銭屋五兵衛記念碑」がちょうど見晴台のようなところに立っていたが、もちろん見晴らしはまったく効かなかった。

※ 少し前を行く二人連れが霧に霞むほど、霧は濃かった。

※ 礼文島の固有種であるレブンシオガマです。

※ これは調べても分かりませんでした。

コースはそれまでの舗装路から、細い砂利道に変わった。

この後、その辺りのちょっとした山であるゴロタ山(標高180m そこがゴロタ岬でもある)まで標高差110mを一気に登るコースである。周りは霧で何も見えないが、路の両脇には薄紫のチシマフウロが鮮やかに咲き誇っていた。

本来ならゴロタ岬からはスコトン岬まで望めて、その眺望がすばらしいらしいのだが、残念ながら何も見えなかった…。

※ コース上でとても目立った薄紫の色が鮮やかなチシマフウロウです。

※ こちらはセンダイハギです。

一気に登ったゴロタ山を今度は一気に下って海岸線に出る。礼文島は細長い島であるが、その東側は比較的発展し、集落も多いが、西側は集落も少なく全島を巡る道路もないようだ。そのような西側の集落の一つ「鉄府」を目ざす。なるほど、道は作業道のような砂利道だった。この頃になると、霧が晴れて青空が顔を出し始めた。

「鉄府」の集落も廃屋が目立ち、寂れた感は否めなかった。島の中心の「香深」からも遠いため人が移り住んでしまうのもしかたのないことか?

「鉄府」の集落からは再び立派な舗装路に変わった。コースは島を横断する形でレブンアツモリソウの群生地を目ざす。

※ ヒメウギアヤメはやや盛りを過ぎていたのかもしれません。

※ 鉄府の集落にはこうした廃屋が目立ちました。

※ 鉄府の集落を小高い丘から撮ったところです。

実は、前日礼文島に着いた時、フェリーターミナルで「レブンアツモリソウの群生地への立ち入りは6月16日で終了します」という告知が張り出されていた。それを見たとき、礼文岳登山とフットパスの日程を替えようかな?と頭をよぎったのだが、そうするとその他のスケジュール調整の必要も生じてくるので、「レブンアツモリソウを見ることができなくても仕方がない」と考え、予定通りに行動していた。

群生地の管理事務所のところに着くと、やはり群生地への遊歩道の開放期間終了のお知らせが表示されていた。観光バスでやってきた多くの人たちも管理事務所の前から引き返しているのが見えた。

さて、ここから私の粘り腰である。管理事務所を訪ねて、管理人に対して「遊歩道が閉まったことは知っています。遊歩道以外のところでレブンアツモリソウを観察できるところがあったら教えてくれませんか?」と問うた。すると、親切そうな管理人は事務所を出てきて、道路向かいの崖のところを指し、「あそこに2輪ほど咲いています」と教えてくれた。さらには「もう少し離れたところで咲いているところがありますよ」と言ってくれた。

※ レブンアツモリソウの群生地を巡る遊歩道は前日で公開が終わっていました。

私は崖をよじ登り、しっかり咲いているレブンアツモリソウの優雅な姿をカメラに収めることができた。

続いてもう一か所のところへ行ってみると、こちらは十数輪が固まって咲いている見事なレブンアツモリソウがあり、小躍りしながらそれをカメラの収めた私だった。

※ 崖をよじ登って撮った貴重な一枚です。

※ ところがその崖から少し離れたところに、こんなにたくさんのレブンアツモリソウが…。

すっかり満足した私は、コースのゴールであり、帰り便のバス停がある浜中に向かった。

バス停に着くと先客がいた。その方と話すうちに、「私は赤いレブンアツモリソウを見た。直ぐ近くだから見に行ったらよい」とアドバイスしてくれた。幸い、バス時間間で少し時間があったので、アドバイスに従った。

7~8分も歩いただろうか、島の幹線である道路わきに見事に咲く数輪の赤紫のレブンアツモリソウを見ることができた!

※ 赤紫のレブンアツモリソウが!!と思ったのですが、どうやらホテイアツモリということのようです。

※ ところが、この赤紫のレブンアツモリソウのことをブログでレポしたところ、山野草に詳しい知人のsakagさんから「それはホテイアツモリではないか」との指摘があった。おそらくその指摘が正しいのだろうと思われる。というのも、礼文島のどの案内パンフを眺めても、赤紫のレブンアツモリソウのことは掲載されていないからである。

※ 2016年に廃校になったという浜中集落にあった神崎小学校です。島には最盛期は9校もあった小学校が、現在は3校だそうだ。