いや~、我々シニア世代にとっては生きづらい時代になったものである。スマホがシニア世代にも行き渡り、ますます便利なネット社会となった。しかし、同時にネットに疎いシニア世代は詐欺を働こうする者にとっては絶好の餌食だという。

7月27日(水)午前、札幌市社会福祉総合センターにおいて「わたしの生き方セミナー」の第4回目が開講され受講した。今回は「ここが危ない!シニアの消費者被害~事例でわかる傾向と対策」と題して、弁護士で消費者支援ネット北海道の事務局長:原琢磨氏が講師を務められた。

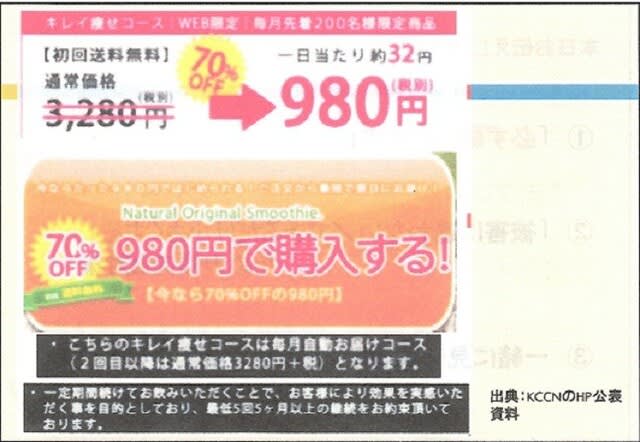

※ 画像が鮮明でないのが残念ですが、一番下に最も大切な文言が書かれています。

原氏はまず、冒頭の図を提示して「興味をもって注文した人はいったいいくら払えばよいでしょうか?」とクイズ形式で問題を提示された。一見、980円を支払えば試すことができるような広告である。しかし、実際には税込みで15,510円と商品の送料が請求されるという。広告をよく見ると、広告の最下部に小さな字で次のように書かれていた。

「一定期間続けてお飲みいただくことで、お客様により効果を実感いただくことを目的としており、最低5回5ヶ月以上の継続をお約束頂いております。」

これは消費者を巧みに欺きながら、自らの責任回避を図った商法である。ことほど左様に、世の中は消費者、特にシニア世代を狙ってあの手この手で虎視眈々と狙っていると言っても過言な状況ではないという。

そうした状況にある今、原氏は次のことを強調された。

① 「必ず騙されます」

② 「被害に遭わない/できるだけ小さくする」ための傾向と対策

③ 一緒に見守りに参加しませんか?

という3点だという。その一つ一つについて要約次のように説明された。

①の「必ず騙されます」については、相手(事業者)はプロ、騙されて当たり前でだまされる側に落ち度はないという。それではどうすれば良いのか?原氏は次のような心構えを説く。「騙される前提で事前の対応をとっておく」、「騙されても被害を最小限にとどめる」対策、「騙された!というときの初動と相談窓口」を把握しておく、などが大切だという。

※ 講義風景を写したのですが、やはり女性が目立ちますね。

②の「被害に遭わない/できるだけ小さくする」ための傾向と対策では、最近多いのは「サポート」系の詐欺だという。「助ける」というような美名のもとに自宅を訪問し販売するケースである。不意打ちだったり、密室での強引さだったりなどが目立つそうだ。対策としては「訪問取引お断り」のステッカーを貼るなどの対策が必要という。また被害にあった場合は「クーリング・オフ」制度を活用することを勧めるという。

次に電話による勧誘販売などの特殊詐欺については、留守番電話の設定などの対策を取ることが大切であると説かれた。

被害に遭ったと思った時の初動と相談窓口について、たくさんの相談窓口が存在するので、その窓口を把握しておくことが必要と強調された。(参考までに札幌市の相談窓口をこの項の最後に記述しておきます)

③の「一緒に見守りを」については、「自分が消費者被害に巻き込まれていることに、誰でも気が付かない、気付けない」日が来るという。だからこそ、家族、地域の方々、福祉職、事業者などが 見守ることが大切だと講師は説いた。つまり高齢化に伴い認知症に罹る人も増加する傾向にあることから、周りが見守ることがこれからますます大切になってくると指摘した。

※ 講師を務められた原琢磨氏です。

講座の全てを再現できたわけではないが、ともかく「必ず騙されます」という言葉を肝に銘じて私たちは生きていかねばならないことを強く示唆された今回の講座だった。気を付けなくちゃ!!

《消費者被害の相談窓口》

◇札幌市消費者センター ☎011-728-2121

◇北海道立消費生活センター ☎050-7505-0999

◇札幌市弁護士会・法律相談センター(無料) ☎011-251-7730(中央区西11丁目駅近く)

◇ 同 上 ☎011-896-8373(新札幌サンピアザ内)