数か月前熊本史談会では「熊本城に三の丸はあったか、なかったか」という題で論議したことがある。

古い絵図を見ると「三の丸」の書き込みはあるが、時代と共にあちこちに動き回り、細川時代のある時期になると書き込みが途絶えている。

処が現代に至り、三の丸駐車場なる公共の施設が出来るに及んで、目の前に二の丸御館があったにもかかわらず、ここは三の丸なのかという素朴な疑問から発した疑問であった。

寛永十七年にいたり、天草島原の乱により頓挫していた熊本城の修復その他が動き出している。

その中に城の内堀の役目を担う、坪井川の浚渫が始まった。関係文書では「三の丸ニ坪井川と申す河御座候」とあるから、これが又混乱に拍車をかけた。

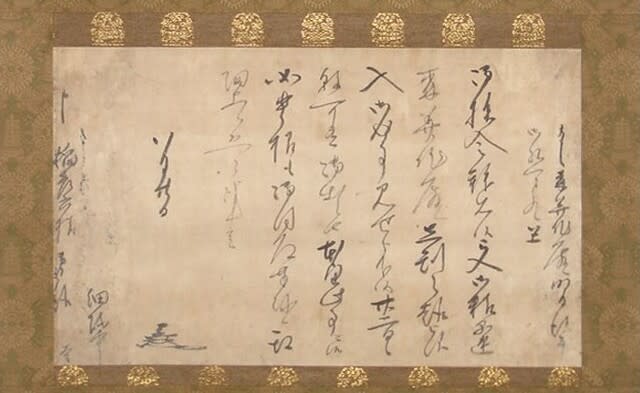

八月十六日、島原の乱後嶋原藩主として移封された高力忠房に対して宛てた書状に、これらの事情が記されている。

(前略)

一、罷有候熊本三ノ丸ニ坪井川と申川御座候、所々ニふかき所も御座候、大方ハひざぶしたけも無之所のミにて、

水出候度々ニすな上り候へ共、三の丸にて候故、其すなを用ニ仕候事も延慮仕候間、得 御意候へハ、何時も

土取仕可申之由、又、河尻ゟ熊本へはゞ二間計之壹尺ふかさ御座候井手御座候、是を高瀬舟を通シ度候へ共、

はゝせはく候て、船ノ引ちかひ成不申候間、是又はゞをひろけ、舟ゆきゝ仕候様ニ仕度候よし申上候へハ、何

も可申付よし奉書被下、か様之まんそく仕候儀無御座候、殊外右之通申付候ヘハ、自由ニ罷成候、忝候事、

(後略)

八月十六日

高力攝津守様

人々御中

この高力攝津守は、乱後の島原の復興に実績を上げたため、將軍家光の信頼を得、長崎の警備や九州における外様大名の監視も任せたといわれ、このような報告をしたものと思われる。

ここにある、「三の丸ニ坪井川と申す川御座候」という文言は、三の丸の定義が不確かであるためどこを浚渫したのかはっきりしない。一つ考えられるのは「内坪井地区」である。土居や水堀に囲まれたこの地区は熊本城の東側のがけ下に広がる地域だが、ここにはがけ下に坪井川が流れていた。但しこの地域を「三の丸」とした古地図に出合わないので、単なる妄想の話となっている。