■ ■

■

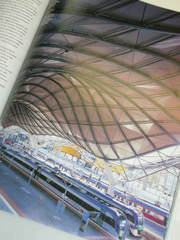

天ぷらになる日は近い メルボルンの「うねうね建築」

●「うねうね建築」は日本だけでなく海外にも実例がある。雑誌のバックナンバーで見つけたメルボルンの駅のプラットホームの屋根もその一例。

近代建築の幾何学的な形態から脱出した自由な曲面の建築が登場するようになった。建築のデザインはいまや何でもありの様相を呈している。うねうねの壁で囲まれた部屋からなる住宅も別の雑誌の最新号でみた。

設計者はもっともらしくうねうねデザインの説明を、つまりうねうねが必然であるかのような説明をするだろう。

六本木の国立新美術館にも「うねうね」がある。そう、既に書いたがアトリウムのガラスのうねうねの壁。設計者の黒川さんは機械の時代(幾何学の時代)と対比させてこのうねうねを生命の時代の象徴なのだと説明している。

単に奇を衒っただけではないのか、本当にうねうねが必要なんだろうか・・・と思っている私を充分納得させてくれる説明に未だ出会っていないが、今のところ黒川さんのこの説明が最も説得力がある。なるほど、と思う。

あるいは以前も書いたかもしれない。「お堅い」役人を説得できなければこのところ特にコスト縮減が求められる公立の施設では到底実現できない建築だろう。

先の都知事選では「変人」と揶揄された黒川さんだが、建築の世界ではやはり凄い人だと私は思う、作品そのものの評価は別にして。

■

■

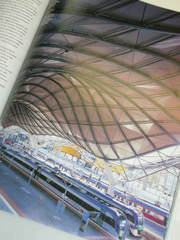

天ぷらになる日は近い メルボルンの「うねうね建築」

●「うねうね建築」は日本だけでなく海外にも実例がある。雑誌のバックナンバーで見つけたメルボルンの駅のプラットホームの屋根もその一例。

近代建築の幾何学的な形態から脱出した自由な曲面の建築が登場するようになった。建築のデザインはいまや何でもありの様相を呈している。うねうねの壁で囲まれた部屋からなる住宅も別の雑誌の最新号でみた。

設計者はもっともらしくうねうねデザインの説明を、つまりうねうねが必然であるかのような説明をするだろう。

六本木の国立新美術館にも「うねうね」がある。そう、既に書いたがアトリウムのガラスのうねうねの壁。設計者の黒川さんは機械の時代(幾何学の時代)と対比させてこのうねうねを生命の時代の象徴なのだと説明している。

単に奇を衒っただけではないのか、本当にうねうねが必要なんだろうか・・・と思っている私を充分納得させてくれる説明に未だ出会っていないが、今のところ黒川さんのこの説明が最も説得力がある。なるほど、と思う。

あるいは以前も書いたかもしれない。「お堅い」役人を説得できなければこのところ特にコスト縮減が求められる公立の施設では到底実現できない建築だろう。

先の都知事選では「変人」と揶揄された黒川さんだが、建築の世界ではやはり凄い人だと私は思う、作品そのものの評価は別にして。