360

360

『百年の手紙 ― 日本人が遺したことば』梯 久美子(岩波新書2013年発行 2018年4刷)

■ 梯 久美子さんの著書では『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官栗林忠道』新潮文庫(過去ログ)を2008年の8月に初めて読んだ。先日、日帰り東京した際、オアゾの丸善でこの『百年の手紙』を見つけて買い求めた。

『百年の手紙』は「あとがき」によると2011年の7月から9月とその翌年の同期間に東京新聞と中日新聞に連載された同名の記事がもとになっているという。

本書の内容についてカバー折り返しの紹介文から引く。**激動の時代を生き抜いた有名無名の人びとの、素朴で熱い想いが凝縮された百通の手紙をめぐる、珠玉のエッセイ。**

手紙を書くことがなくなった。電話やメールで要件を伝えて済ませてしまう。だが、家庭に固定電話しか無かった頃は今とは事情が違い、手紙を書いて送り、受け取った相手も手紙を書く、手紙のやりとりがごく普通に行われていた(過去ログ)。

本書には1901年(明治34年)、足尾銅山による鉱毒被害の惨状を訴え、銅山の操業停止を求める書状を天皇に直接渡そうと、帝国議会の開会式から帰る天皇の馬車に駆け寄った田中正造の直訴状から始まり、戦地から家族に宛てた手紙、恋人に宛てた手紙等々、100通の手紙が収録されている。

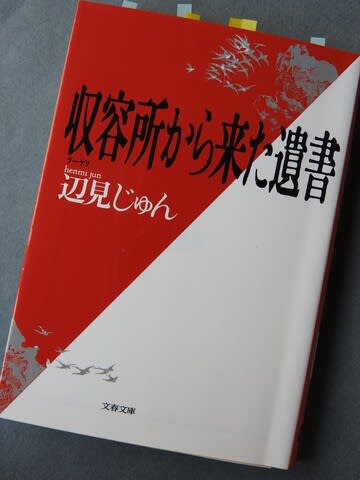

しばらく前に読んで感銘を受けた『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』辺見じゅん(文春文庫2021年23刷、単行本1989年)の山本幡男の遺書も本書に取り上げられている。

印象に残ったのはある死刑囚が書き残した手紙。**「人間として極めて愚かな一生が明日の朝にはお詫びとして終る」**(235頁)獄中で短歌を学び、毎日新聞に投稿するようになったという死刑囚。投稿は7年間続いたという。多くの作品が選ばれて掲載され、歌集の発刊が決まって、死刑執行前夜にしたためた文章に上掲した件があったとのこと。

貧しい家庭で育ち、級友からも教師からも疎まれ、栄養失調で母親を亡くしたという死刑囚は**この澄めるこころ在るとは識らず来て刑死の明日に迫る夜温し**と詠んだ。

100通もの手紙が収録されているため、それぞれの手紙に割かれているのは2,3ページで、ちょっと物足りないと感じた。先日読んだ『一首のものがたり』加古陽治(東京新聞2016年)は本書の類書とも言えると思うが、収録されている短歌は27首で、それぞれ5,6ページ割いて和歌の詠み手の「人生」を書いている。『百年の手紙』もそれぞれの手紙の背景のものがたりをもう少し詳しく書いて欲しかった、手紙を50通に減らしても。新聞掲載でスペースが決まっていて文字数に制約があったのだと思うが・・・。