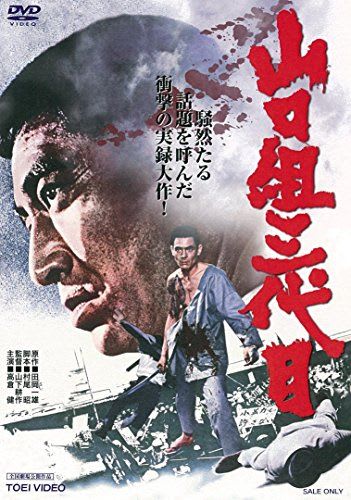

映画「山口組三代目」は1973年(昭和48年)の東映映画である。

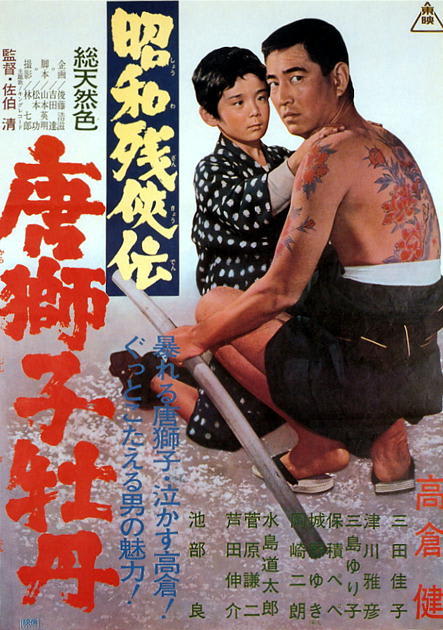

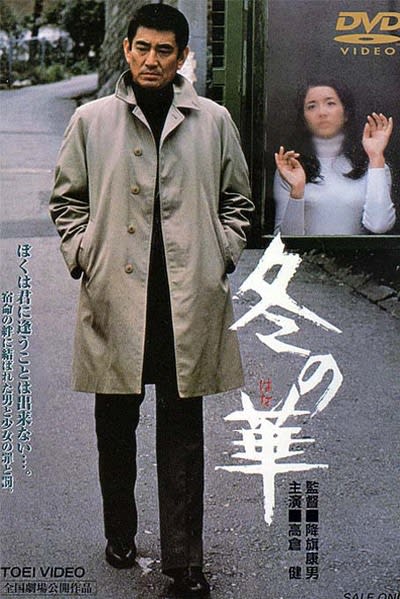

その名の通り山口組三代目組長田岡一雄氏の幼少期から山口組二代目時代に幹部にのぼりつめていこうとする時期までを描いた作品である。当時男盛りの高倉健が田岡組長を演じる。現在のように暴力団対策法が浸透する前の時代なのでできた映画だろう。現在ではさすがにこの実録物はつくれないだろう。

山口組三代目田岡一雄は下から這い上がった男で世襲ではない。これはある意味立身出世物語だといえよう。最近のやくざ映画のようにかなり裏の世界に入り込んでいるわけではない。創価学会の「人間革命」に通じる部分がある。

田岡一雄は幼くして父を亡くし、6歳の時に母が過労でなくなってしまい孤児となってしまう。叔父が見かねて引き取ったが、その妻はそんな子はいらないとばかりに冷遇されて育った。神戸の川崎造船に就職するが、上司の理不尽な指導に腹を立て田岡(高倉健)は会社を辞めてしまう。一雄の給料をあてにする叔父一家のもとには帰れないと市内の歓楽街を歩いていると、小学校の同級だった山口組二代目の弟とばったり会う。家に帰れない田岡を事務所に連れていき、めしを食わせてあげる。親切な仲間たちに感激し、組の下部組織の連中と一緒に暮らすようになる。

先輩たちにかわいがられ福原遊郭に遊びに行った田岡がごつい身体をした柔道家にからまれる。最初は投げられるばかりであったが、目つぶしで相手を倒す。こうしているうちに山口組の舎弟たちにも認められ、やがて二代目山口組の組員となる。

このあとはいくつかの逸話が続く。

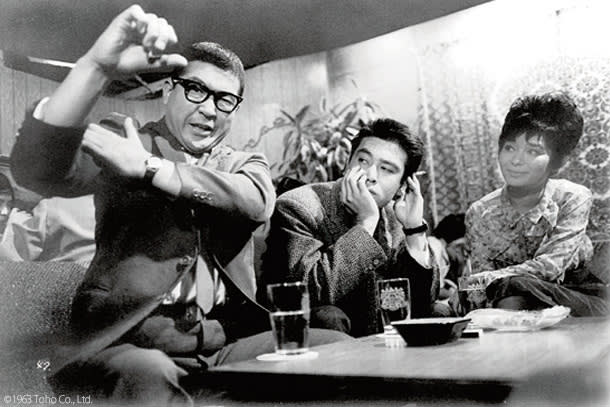

山口組二代目がかわいがっていた大関(玉錦がモデル)がある幕内力士といざこざが起きたときに、その幕内力士のところへ殴り込みに行き、短刀で頭を割った話や海員組合の労使抗争を解決しようとして乗り込んだ先輩組員が殺されてしまったのに対して、復讐する話などが続く。そこに居酒屋の看板娘だった女性と田岡とのロマンスが絡むといった構図だ。

1.1973年の東映実録路線

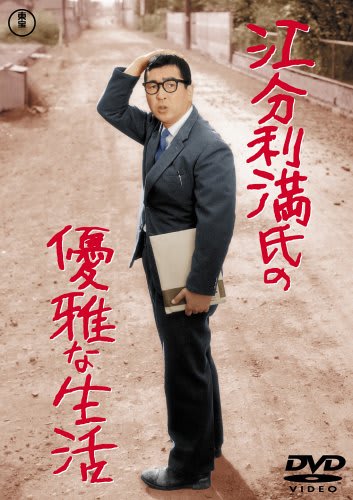

前年藤純子(現:富司純子)が引退し、東映のやくざ映画路線も難しい局面にあった。そのとき、73年正月第二週の「仁義なき戦い」が大ヒットする。評論家筋からも絶賛の評価を受け、すぐさま4月には続編が公開される。テレビに押されて日本映画の衰退がいわれていた時期に、東映はこの年映画全盛時代の以来の興行収入を得る。その時期、任侠映画の名プロデューサー俊藤浩滋は山口組三代目を引っ張り出すことを考える。早速高倉健を連れて田岡一雄組長にあいさつに向かい、快諾を得るのだ。当時の東映岡田社長も子息の田岡満氏を企画プロデューサーとして映画化を進める。上場会社の社長とやくざの親分の合意なんて話は今じゃ絶対あり得ないよね。

2.警察の反発

1973年のお盆映画「山口組三代目」は「仁義なき戦い」を超える大ヒットとなる。まだ中学生だった自分からすると、これを放映している映画館に入ることすら怖かった。やくざにコテンパンにされてしまうような感じを持っていた。もっともそのころ、未成年を超越する少年だったのにこっそり日活ポルノは観ていた。

続いて「山口組三代目襲名」も大ヒット、「仁義なき戦い」同様続編を企画するところで、さすがに警察から東映に手入れが入る。田岡満経由で山口組にお金が流れたという疑惑である。岡田茂社長、俊藤浩滋プロデューサーをはじめとして徹底的に兵庫県警に絞られ、このあとは続編はつくられなかった。(映画の奈落 完結編 伊藤彰彦著 引用)

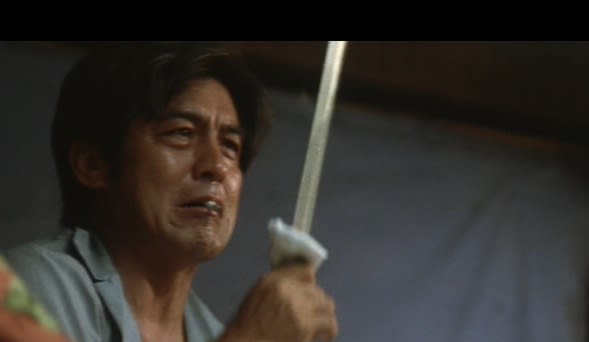

「仁義なき戦い」でこの年突如大スターになった菅原文太と高倉健が男を張り合う決闘シーンがこの映画の最大の山場だ。さすがに格上の健さんがいい男っぷりを見せる。

その名の通り山口組三代目組長田岡一雄氏の幼少期から山口組二代目時代に幹部にのぼりつめていこうとする時期までを描いた作品である。当時男盛りの高倉健が田岡組長を演じる。現在のように暴力団対策法が浸透する前の時代なのでできた映画だろう。現在ではさすがにこの実録物はつくれないだろう。

山口組三代目田岡一雄は下から這い上がった男で世襲ではない。これはある意味立身出世物語だといえよう。最近のやくざ映画のようにかなり裏の世界に入り込んでいるわけではない。創価学会の「人間革命」に通じる部分がある。

田岡一雄は幼くして父を亡くし、6歳の時に母が過労でなくなってしまい孤児となってしまう。叔父が見かねて引き取ったが、その妻はそんな子はいらないとばかりに冷遇されて育った。神戸の川崎造船に就職するが、上司の理不尽な指導に腹を立て田岡(高倉健)は会社を辞めてしまう。一雄の給料をあてにする叔父一家のもとには帰れないと市内の歓楽街を歩いていると、小学校の同級だった山口組二代目の弟とばったり会う。家に帰れない田岡を事務所に連れていき、めしを食わせてあげる。親切な仲間たちに感激し、組の下部組織の連中と一緒に暮らすようになる。

先輩たちにかわいがられ福原遊郭に遊びに行った田岡がごつい身体をした柔道家にからまれる。最初は投げられるばかりであったが、目つぶしで相手を倒す。こうしているうちに山口組の舎弟たちにも認められ、やがて二代目山口組の組員となる。

このあとはいくつかの逸話が続く。

山口組二代目がかわいがっていた大関(玉錦がモデル)がある幕内力士といざこざが起きたときに、その幕内力士のところへ殴り込みに行き、短刀で頭を割った話や海員組合の労使抗争を解決しようとして乗り込んだ先輩組員が殺されてしまったのに対して、復讐する話などが続く。そこに居酒屋の看板娘だった女性と田岡とのロマンスが絡むといった構図だ。

1.1973年の東映実録路線

前年藤純子(現:富司純子)が引退し、東映のやくざ映画路線も難しい局面にあった。そのとき、73年正月第二週の「仁義なき戦い」が大ヒットする。評論家筋からも絶賛の評価を受け、すぐさま4月には続編が公開される。テレビに押されて日本映画の衰退がいわれていた時期に、東映はこの年映画全盛時代の以来の興行収入を得る。その時期、任侠映画の名プロデューサー俊藤浩滋は山口組三代目を引っ張り出すことを考える。早速高倉健を連れて田岡一雄組長にあいさつに向かい、快諾を得るのだ。当時の東映岡田社長も子息の田岡満氏を企画プロデューサーとして映画化を進める。上場会社の社長とやくざの親分の合意なんて話は今じゃ絶対あり得ないよね。

2.警察の反発

1973年のお盆映画「山口組三代目」は「仁義なき戦い」を超える大ヒットとなる。まだ中学生だった自分からすると、これを放映している映画館に入ることすら怖かった。やくざにコテンパンにされてしまうような感じを持っていた。もっともそのころ、未成年を超越する少年だったのにこっそり日活ポルノは観ていた。

続いて「山口組三代目襲名」も大ヒット、「仁義なき戦い」同様続編を企画するところで、さすがに警察から東映に手入れが入る。田岡満経由で山口組にお金が流れたという疑惑である。岡田茂社長、俊藤浩滋プロデューサーをはじめとして徹底的に兵庫県警に絞られ、このあとは続編はつくられなかった。(映画の奈落 完結編 伊藤彰彦著 引用)

「仁義なき戦い」でこの年突如大スターになった菅原文太と高倉健が男を張り合う決闘シーンがこの映画の最大の山場だ。さすがに格上の健さんがいい男っぷりを見せる。