まえがき、

この欄ではいろいろな方々に原稿をお願いして記事を書いて頂いています。

今回はフランスやドイツに長く住んで子育てを経験したEsu Keiさんに寄稿を頼みました。ご主人の仕事のため1974年から1984年の間滞在しました。日常の生活で感じたことを飾らず素直な、そして読みやすい文章で綴ったものです。

少しお休みしましたがまた連載を続けます。

連載の第10回目は、「パリの小学生の生活」です。

お楽しみ頂けたら嬉しく思います。

===「パリの寸描、その哀歓(10)パリの小学生の生活」Esu Kei著======

「小学校へ入学」

長男が公立の小学校に通うようになったのは6歳半を過ぎた頃である。フランスで暮らすようになって2年目のことである。その前にベルギー、日本、フランスで幼稚園の経験が3年あったので、あまり心配しないで近所の公立学校に入れた。アポイントを取って校長先生に会いに行くと、両親とも日本人であるという理由で普通の一年生のクラスでなく、外国人クラスに入ることになり、担任のアリワット先生が13人の外国人新入生を、翌年から普通学級に適応できるように指導してくださるのだと分かった。日本のような入学式や始業式はなく、最初の日に学校に連れていけば、普通の日のように、午後まで授業(?)がある。仕方がないので初登校の記念の写真(素人写真)を撮ってから学校に送って行った。

コンシエルジュのおばさんと校長先生が入り口で生徒を迎え入れて、各クラスに連れていかれるらしいが、親は入り口までだから、中の様子は分からない。幼稚園もそうだったが、日本のようにいかにも学校らしい校舎と、校庭があるわけではなく、3階建ての、会社か何かの古いビルのような地味な建物で、入り口の扉が閉まったら、学校だということに気付かないくらいだ。中庭はあるものの、運動場と言えるほどの大きな校庭はなく、休憩時間や体操の授業はどうするのかしらと思ってしまう。

学校は親やその前の世代が通ったところが引き続き使われているところや、新しく建て替えられているところがあるが、息子の学校は明らかに前者である。私達は市役所に手続きに行ったときに、ほんの5分ほど遠くはなるが、新しく、校舎も校庭も近代的で、開放的なユイッシエ通りの学校を希望したが、地区が違うと言われ、ポアソニエ通りの小学校にと言われた。

学校は朝8時半に始まり、夕方は5時に退ける。両親共働きの家庭が多いのでそうなっているらしい。給食はあるが、食べられるのは共働きの家庭の子どもだけ。片方の親が働いていない場合、お弁当を持っていくのではなく、1時間余りの昼休みに家に帰って食べ、また学校に戻るのだ。しかも、小学生の間は原則として、親が送り迎えをすることになっている。さすがに11歳くらいを過ぎると、来ない親もいるが…朝、昼食前、昼食後、そして下校時と、近いとはいえ、学校と家の間を子どもは2往復、親は4往復することになる。我が家では夫も昼ごはんを会社から戻って家で摂っていたから、のろまな私がそのサイクルに合わせるのは大変だった。幼稚園も同じなのだが、幸い家の隣が幼稚園だったのだ。学校で給食を食べる子どもも、朝と夕方の送り迎えは義務付けられている。学校を一歩出たら、子どもの安全の責任は親にあるのだ。

学校を離れて外出する時も、10歳以下の子どもは親が付き添うことが求められている。我が家では長男が7歳の時に2回も迷子になって、警察に探してもらったことがあるが、2回目の時に、親の責任が追及されるケースになりますよと叱られてしまった。子どもの放任と言う罪に問われる可能性はあるのだ。幸いバスの運転手さんや、通りがかりの大人たちに救われたが… 通学の時は朝学校に着いたらコンシエルジュのおばさんが親子の顔をそれとなく確認し、学校を出るときは親の顔を見るまで低学年の子供が外に出ないように見張って(?)くれている。

学校は週5日制で、休みは日曜日と水曜日、土曜日は半日である。水曜日には各地区の学校とは別の施設で、“スポーツ & レジャー”という自由な活動があり、スポーツ(サッカー、バスケットボール、体操、フェンシング、そのほか)や図工(絵画、焼き物、工作、手芸)そのほか好きなものを選んで、指導者もついて、楽しんだり、技術を磨いたりする。僅かな1回分の給食費を払って午後5時まで思い思いに過ごすことができる。参加は全く自由だが、学校ではできない体育、図工の経験がここで補えるし、共働きの家庭にとっては、子どもを預かってくれる場としてなくてはならないシステムなのだ。我が家では日本語学級が水曜日だったので、この活動には参加せず、水曜日の午後は日本語の後で、同じ建物の中にあった柔道のクラブに通っていた。

一年の学期の区切りは、9月に始まり、クリスマス休みまでが1学期、復活祭休みまでが2学期、そして夏休み前までが3学期となる。フランスでも勿論公立の学校は宗教から分離しているが、伝統的にも、人口に占める人数からもカトリック色の強い国であり、夏休み以外の休暇は、カトリックの宗教行事に因んだ休暇なのである。クリスマスと復活祭以外にも、秋の諸聖人の日、2月の謝肉祭、5月の聖霊降臨祭のときには数日の休みがある。夏休みは2カ月である。

とにかくこうして息子の小学校生活は第一歩を踏み出した。

「学校行事」

一年が経過し、先生と話したり、子どもの友達を通じてお母さんたちともそこそこ付き合ううちに、いろいろなことが分かってきた。日本の学校が当たり前だと思っていると、なんとも不思議なのが、学校行事が少ないことだ。公立の小学校ではどこも同じなのかどうかもわからない。各学校で自由なやりかたをゆるされているところもあるような気がする。少なくとも息子の入った小学校では、遠足や運動会、学芸会と言ったものはなく、親の参観日もなかった。息子のクラスでは一度動物園に行ったが、遠足のようにお弁当やお菓子持って行くわけではなく、バスで午後の半日を動物園見学に行くのだ。前以て親に知らされることもなく、息子から「来週動物園に行くことになったよ」と聞かされただけである。それでも普段と違うイベントを子どもたちは楽しんだことだろう。ルーブルや近代美術館では、時々学校からの見学の子ども達に出会うことがあったから、校外行事が全くないわけではないのだろうが、小学一年生ではまだ早い。学年が進んだら何かあるのかもしれない。行事ばかりではない。そもそも、体育とか、音楽、図工、家庭科と言った授業はない。第一設備もない。スポーツ、芸術などは、フランスでは各家庭で楽しむことで、学校の集団教育の中で教えることではないらしい。教室以外の設備は、給食室と台所があるらしい。給食は給食業者が各学校に昼前に車で配っているのを見かける。パンを切ったり、配膳したりするのは学校でするらしい。朝9時ごろに授業は始まり、昼休みを挟んで学校が終わるのは5時…何をそんなに勉強しているのだろう。

学校行事は少ないが、それでも時々大きな行事や、印象に残るイベントらしきものがある。3年生の時には一度スポーツの時間があり、息子に言わせると「今日、バーズボール(英語読みをすればベースボール)という野球にとても似ている試合をやった」ということだった。狭い中庭でボールをバットで打って、ガラスは割れなかったのかしらと思う。息子は学校であったことを家で自分から話すことは殆どなかったから、よほど楽しかったのだろう。

また2月の謝肉祭のお祭りの時には仮装大会があり、子どもたちは思い思いに変身を楽しむ。女の子は一日お姫様やバレリーナになり、男の子はナポレオンになったり、海賊になったり、ターザンに変身する。仮装大会は子ども達には大人気のイベントである。

3年生の終わりに「今年は林間学校(classe verte =緑のクラス)に行けるかもしれないと」先生が言われたが、結局沙汰止みになった。こういうことはすべて市の裁量で決まることで、年度の予算に余裕があるかどうかで決まるらしい。親が費用を払うということではない。4年生の時にはclasse de neige = 雪のクラスと呼ばれるスキー学校があると冬休み前に発表があったが、クリスマス休暇が明けるとやはり中止になってしまった。先生の説明では、4年生は60人以上の生徒がおり、標準のひとクラス大体25人(学年では約50人)の標準からするとかなり多いため、市の予算が出ないのだという。残念。そういうときにあっさりと取り止めにするというのが分からない。学年によって行けたり、行けなかったりということが不公平だということにはならないらしい。親から費用を集めるということもしない。クレームをつける親もいない。「おやおや」と、どうでもよくなってしまうところがフランスらしいところなのだろう。(続く)

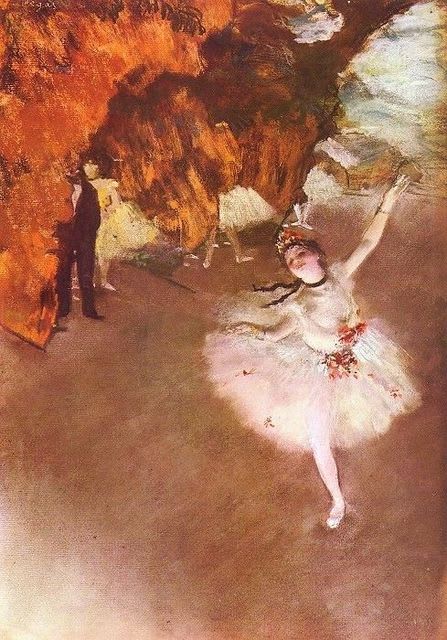

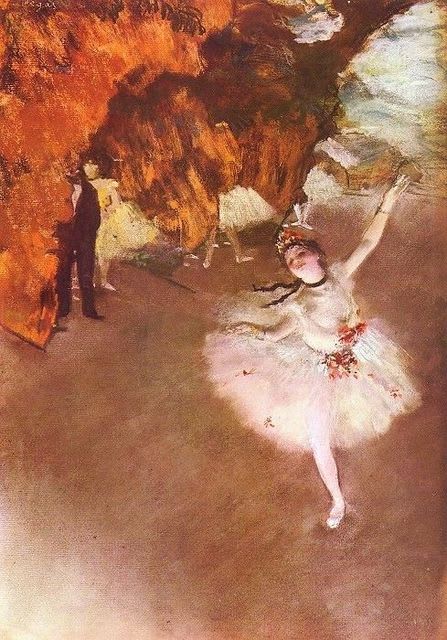

挿し絵代わりの写真はエドガー・ドガ(1834年7月19日 - 1917年9月27日)の絵画です。

以下は、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%AC からの抜粋です。

ドガは1834年、パリに銀行家の息子として生まれた。「ドガ」(de Gas)という貴族風の苗字を持つが、ドガ家はフランス革命後に勢力を伸ばした新興ブルジョワで、エドガー・ドガの生まれた頃にはさほど裕福ではなかったらしい。ドガは1855年、エコール・デ・ボザール(官立美術学校)でアングル派の画家ルイ・ラモート(fr)に師事した。1856年、1858年にはイタリアを訪れ、古典美術を研究している。

ドガは通常印象派の画家の一員とみなされている。確かにドガは1874年以来、印象派展にたびたび出品し(全8回の印象派展のうち、第7回展以外のすべてに参加)、1862年にマネと知り合ってからは「カフェ・ゲルボワ」の画家グループにも参加していた。しかし、光と影の変化をキャンバスに写し取ろうとしたモネのような典型的な印象派の画家たちと異なり、ドガの制作の基盤はあくまでもルネサンスの巨匠や、熱烈に信奉したアングルの画風にあった。古典的手法で現代の都会生活を描き出すことから、ドガは「現代生活の古典画家」と自らを位置付けた。ただし、ドガも他の印象派の画家たちと同様、浮世絵、特に葛飾北斎の影響を強く受けていることが小林太市郎によって指摘され、日本におけるジャポニスム研究の発端となった。

この欄ではいろいろな方々に原稿をお願いして記事を書いて頂いています。

今回はフランスやドイツに長く住んで子育てを経験したEsu Keiさんに寄稿を頼みました。ご主人の仕事のため1974年から1984年の間滞在しました。日常の生活で感じたことを飾らず素直な、そして読みやすい文章で綴ったものです。

少しお休みしましたがまた連載を続けます。

連載の第10回目は、「パリの小学生の生活」です。

お楽しみ頂けたら嬉しく思います。

===「パリの寸描、その哀歓(10)パリの小学生の生活」Esu Kei著======

「小学校へ入学」

長男が公立の小学校に通うようになったのは6歳半を過ぎた頃である。フランスで暮らすようになって2年目のことである。その前にベルギー、日本、フランスで幼稚園の経験が3年あったので、あまり心配しないで近所の公立学校に入れた。アポイントを取って校長先生に会いに行くと、両親とも日本人であるという理由で普通の一年生のクラスでなく、外国人クラスに入ることになり、担任のアリワット先生が13人の外国人新入生を、翌年から普通学級に適応できるように指導してくださるのだと分かった。日本のような入学式や始業式はなく、最初の日に学校に連れていけば、普通の日のように、午後まで授業(?)がある。仕方がないので初登校の記念の写真(素人写真)を撮ってから学校に送って行った。

コンシエルジュのおばさんと校長先生が入り口で生徒を迎え入れて、各クラスに連れていかれるらしいが、親は入り口までだから、中の様子は分からない。幼稚園もそうだったが、日本のようにいかにも学校らしい校舎と、校庭があるわけではなく、3階建ての、会社か何かの古いビルのような地味な建物で、入り口の扉が閉まったら、学校だということに気付かないくらいだ。中庭はあるものの、運動場と言えるほどの大きな校庭はなく、休憩時間や体操の授業はどうするのかしらと思ってしまう。

学校は親やその前の世代が通ったところが引き続き使われているところや、新しく建て替えられているところがあるが、息子の学校は明らかに前者である。私達は市役所に手続きに行ったときに、ほんの5分ほど遠くはなるが、新しく、校舎も校庭も近代的で、開放的なユイッシエ通りの学校を希望したが、地区が違うと言われ、ポアソニエ通りの小学校にと言われた。

学校は朝8時半に始まり、夕方は5時に退ける。両親共働きの家庭が多いのでそうなっているらしい。給食はあるが、食べられるのは共働きの家庭の子どもだけ。片方の親が働いていない場合、お弁当を持っていくのではなく、1時間余りの昼休みに家に帰って食べ、また学校に戻るのだ。しかも、小学生の間は原則として、親が送り迎えをすることになっている。さすがに11歳くらいを過ぎると、来ない親もいるが…朝、昼食前、昼食後、そして下校時と、近いとはいえ、学校と家の間を子どもは2往復、親は4往復することになる。我が家では夫も昼ごはんを会社から戻って家で摂っていたから、のろまな私がそのサイクルに合わせるのは大変だった。幼稚園も同じなのだが、幸い家の隣が幼稚園だったのだ。学校で給食を食べる子どもも、朝と夕方の送り迎えは義務付けられている。学校を一歩出たら、子どもの安全の責任は親にあるのだ。

学校を離れて外出する時も、10歳以下の子どもは親が付き添うことが求められている。我が家では長男が7歳の時に2回も迷子になって、警察に探してもらったことがあるが、2回目の時に、親の責任が追及されるケースになりますよと叱られてしまった。子どもの放任と言う罪に問われる可能性はあるのだ。幸いバスの運転手さんや、通りがかりの大人たちに救われたが… 通学の時は朝学校に着いたらコンシエルジュのおばさんが親子の顔をそれとなく確認し、学校を出るときは親の顔を見るまで低学年の子供が外に出ないように見張って(?)くれている。

学校は週5日制で、休みは日曜日と水曜日、土曜日は半日である。水曜日には各地区の学校とは別の施設で、“スポーツ & レジャー”という自由な活動があり、スポーツ(サッカー、バスケットボール、体操、フェンシング、そのほか)や図工(絵画、焼き物、工作、手芸)そのほか好きなものを選んで、指導者もついて、楽しんだり、技術を磨いたりする。僅かな1回分の給食費を払って午後5時まで思い思いに過ごすことができる。参加は全く自由だが、学校ではできない体育、図工の経験がここで補えるし、共働きの家庭にとっては、子どもを預かってくれる場としてなくてはならないシステムなのだ。我が家では日本語学級が水曜日だったので、この活動には参加せず、水曜日の午後は日本語の後で、同じ建物の中にあった柔道のクラブに通っていた。

一年の学期の区切りは、9月に始まり、クリスマス休みまでが1学期、復活祭休みまでが2学期、そして夏休み前までが3学期となる。フランスでも勿論公立の学校は宗教から分離しているが、伝統的にも、人口に占める人数からもカトリック色の強い国であり、夏休み以外の休暇は、カトリックの宗教行事に因んだ休暇なのである。クリスマスと復活祭以外にも、秋の諸聖人の日、2月の謝肉祭、5月の聖霊降臨祭のときには数日の休みがある。夏休みは2カ月である。

とにかくこうして息子の小学校生活は第一歩を踏み出した。

「学校行事」

一年が経過し、先生と話したり、子どもの友達を通じてお母さんたちともそこそこ付き合ううちに、いろいろなことが分かってきた。日本の学校が当たり前だと思っていると、なんとも不思議なのが、学校行事が少ないことだ。公立の小学校ではどこも同じなのかどうかもわからない。各学校で自由なやりかたをゆるされているところもあるような気がする。少なくとも息子の入った小学校では、遠足や運動会、学芸会と言ったものはなく、親の参観日もなかった。息子のクラスでは一度動物園に行ったが、遠足のようにお弁当やお菓子持って行くわけではなく、バスで午後の半日を動物園見学に行くのだ。前以て親に知らされることもなく、息子から「来週動物園に行くことになったよ」と聞かされただけである。それでも普段と違うイベントを子どもたちは楽しんだことだろう。ルーブルや近代美術館では、時々学校からの見学の子ども達に出会うことがあったから、校外行事が全くないわけではないのだろうが、小学一年生ではまだ早い。学年が進んだら何かあるのかもしれない。行事ばかりではない。そもそも、体育とか、音楽、図工、家庭科と言った授業はない。第一設備もない。スポーツ、芸術などは、フランスでは各家庭で楽しむことで、学校の集団教育の中で教えることではないらしい。教室以外の設備は、給食室と台所があるらしい。給食は給食業者が各学校に昼前に車で配っているのを見かける。パンを切ったり、配膳したりするのは学校でするらしい。朝9時ごろに授業は始まり、昼休みを挟んで学校が終わるのは5時…何をそんなに勉強しているのだろう。

学校行事は少ないが、それでも時々大きな行事や、印象に残るイベントらしきものがある。3年生の時には一度スポーツの時間があり、息子に言わせると「今日、バーズボール(英語読みをすればベースボール)という野球にとても似ている試合をやった」ということだった。狭い中庭でボールをバットで打って、ガラスは割れなかったのかしらと思う。息子は学校であったことを家で自分から話すことは殆どなかったから、よほど楽しかったのだろう。

また2月の謝肉祭のお祭りの時には仮装大会があり、子どもたちは思い思いに変身を楽しむ。女の子は一日お姫様やバレリーナになり、男の子はナポレオンになったり、海賊になったり、ターザンに変身する。仮装大会は子ども達には大人気のイベントである。

3年生の終わりに「今年は林間学校(classe verte =緑のクラス)に行けるかもしれないと」先生が言われたが、結局沙汰止みになった。こういうことはすべて市の裁量で決まることで、年度の予算に余裕があるかどうかで決まるらしい。親が費用を払うということではない。4年生の時にはclasse de neige = 雪のクラスと呼ばれるスキー学校があると冬休み前に発表があったが、クリスマス休暇が明けるとやはり中止になってしまった。先生の説明では、4年生は60人以上の生徒がおり、標準のひとクラス大体25人(学年では約50人)の標準からするとかなり多いため、市の予算が出ないのだという。残念。そういうときにあっさりと取り止めにするというのが分からない。学年によって行けたり、行けなかったりということが不公平だということにはならないらしい。親から費用を集めるということもしない。クレームをつける親もいない。「おやおや」と、どうでもよくなってしまうところがフランスらしいところなのだろう。(続く)

挿し絵代わりの写真はエドガー・ドガ(1834年7月19日 - 1917年9月27日)の絵画です。

以下は、https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%AC からの抜粋です。

ドガは1834年、パリに銀行家の息子として生まれた。「ドガ」(de Gas)という貴族風の苗字を持つが、ドガ家はフランス革命後に勢力を伸ばした新興ブルジョワで、エドガー・ドガの生まれた頃にはさほど裕福ではなかったらしい。ドガは1855年、エコール・デ・ボザール(官立美術学校)でアングル派の画家ルイ・ラモート(fr)に師事した。1856年、1858年にはイタリアを訪れ、古典美術を研究している。

ドガは通常印象派の画家の一員とみなされている。確かにドガは1874年以来、印象派展にたびたび出品し(全8回の印象派展のうち、第7回展以外のすべてに参加)、1862年にマネと知り合ってからは「カフェ・ゲルボワ」の画家グループにも参加していた。しかし、光と影の変化をキャンバスに写し取ろうとしたモネのような典型的な印象派の画家たちと異なり、ドガの制作の基盤はあくまでもルネサンスの巨匠や、熱烈に信奉したアングルの画風にあった。古典的手法で現代の都会生活を描き出すことから、ドガは「現代生活の古典画家」と自らを位置付けた。ただし、ドガも他の印象派の画家たちと同様、浮世絵、特に葛飾北斎の影響を強く受けていることが小林太市郎によって指摘され、日本におけるジャポニスム研究の発端となった。