遠い外国の田舎道で、通りかかった見知らぬ人に受けた温情の話です。その思い出は私の人生を豊かにしてくれたのです。

あれは1962年の春の事でした。オハイオのコロンバスで、私共は赤子を抱え、とても貧乏な生活をしていました。貧乏なだけでなく私は厳しい勉強と夜遅くまでの実験で遊ぶ暇がありません。

たった一つの贅沢は週末に中古の大きな車で農村地帯を家族と一緒にドライブすることでした。

車はダッチ・コルネットという6年前の中古の大型車でした。クリーム色と空色のツートンカラーの乗り心地の良い車でした。

ある春の日に少し足を延ばして有名なオハイオキャバーンという鍾乳洞を見に行ったのです。それは大規模な鍾乳洞で美しい鍾乳石が沢山垂れ下っています。不思議なことに広大なトーモロコシ畑の地下に大きな鍾乳洞の空間が広がっているのです。地上はまったくの平野で、山も洞窟も一切無いのです。

ですからその鍾乳洞に入るには1番目の写真にあるような建物に入り、入場券を買ってから地下へと続く階段を下りて行きます。

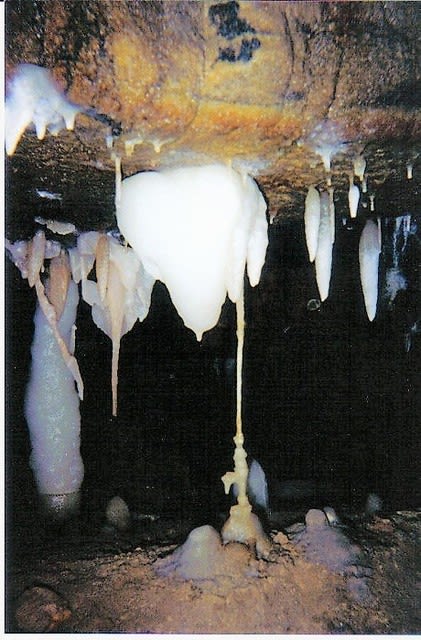

鍾乳洞の光景は写真に示したように、いろいろな形と色合いの鍾乳石が照明に輝き、それは美しかったのです。

その帰りの田舎道で突然、車が止まってしまったのです。車は中古だったので、それまでハンドルが震えたりオイルが漏れたりしていました。そんないろいろな故障を直しながら乗っていたのです。ところが今回はエンジンがいきなり止まってしまって、ウンともスンとも言いません。ボンネットを上げて見ましたがエンジンにはこれといった異常が見えません。このような故障は始めてです。

静かになった広いトーモロコシ畑の上空でヒバリが鳴いています。その声が気のせいか不吉に聞こえるのです。

そこは人家が見えない場所です。車の通らない細い田舎道です。

車内には離乳食をやっと食べ始めた赤ん坊と心配そうにしている妻がいます。

私は妻にすぐ誰かが助けてくれるよと陽気に話しました。

しかし30分待っても誰も来ません、50分待っても誰も来ません。私も妻も心配で顔色が変わっています。

その時です。一台の車が来たのです。その車は迷うことなく私の車の後ろにピタリと止まります。

車から出て来たのは35歳くらいの男です。私はトラクターで畑を耕しているから車の故障はなんとか直せるよと言いながらエンジンを見てくれました。ダメだ。このエンジンは私の手では動かせないと言って、牽引用のロープを持ち出して来ました。

牽引されている間は前の車のブレーキランプが点いたら、自分もブレーキを踏むんだよと私に教えるといきなり牽引し始めました。

そこから10km位離れた村の修理屋さんまで引っ張って行ってくれたのです。

修理している間、彼は私達を見守っていてくれたのです。その時気が付いたのですが、彼の車にも奥さんと子供が乗っていたのです。

故障は15分位で直ってしまいました。エンジンへ電気を供給するデストリビューターにヒビが入り、割れかけていたのです。デストリビューターだけ交換して直ってしまったのです。

彼は私の車のエンジンが動き出すとすぐに帰って行きました。お礼の言葉も聞かずに帰って行きました。

幸い修理している間に妻が彼の名前と住所を書いて貰っていました。後日、妻が御礼状と感謝の品を送りました。そうしたら彼の奥さんから丁寧なお礼の手紙が来ました。

これだけの話ですが、この温情が家内と私の一生の財産になったのです。

この一年前に私は日本から婚約者を呼びコロンバスで結婚しました。その折にはセント・ピエール先生と奥様に結婚式の準備を全てして貰いました。同級生の奥さん達も私の妻へ対してとても優しくしてくれました。その思い出はやはり家内と私の一生の財産なのです。

しかしオハイオの田舎道で助けてくれた人は全くの見ず知らずです。私共とは何の関係も無い人です。この世では一度しか会わない人です。それなのに彼は躊躇なく、当たり前のことをするように困っていた私達を助けてくれたのです。

これは善い意味で衝撃的な体験でした。

はるばる遠くに旅をしたおかげで家内と私は一生の財産を頂いたのです。

この思い出を私共は大切ににしています。時々思い出して話合いながら感謝しているのです。

考えようによっては小さな出来事ですが、感謝して生涯忘れません。

皆様にも必ず似たようなご経験があると信じています。是非、お聞かせ下さい。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料===================

オハイオ・キャバーンが1897年に発見された時のいきさつです。

Ohio Caverns;https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio_Caverns

Discovery:

The tunnel system known today as the Ohio Caverns was discovered August 17, 1897 by Robert Noffsinger, a farmhand who worked on the land. A sinkhole had been forming on land owned by Abraham William Reams over a period of about 10 years. In August 1897, this sink hole measured 50 feet across by 10 feet deep. One particular night, the sinkhole was filled completely with water during a hard rain. By morning, the water was completely gone. Reams reported to the local newspaper that he lost "several hundred barrels of water." Reams had recently hired Robert Noffsinger, a young man from Virginia, to work on his farm. By Reams' orders, Noffsinger and Jordan Reams (unknown relation to William Reams) began to dig in the sinkhole. Noffsinger dug a few feet of soil until he hit the top of the ground's limestone layer. After finding a crack in the limestone, Noffsinger broke through this rock as well. Immediately feeling the caverns' 54 °F (12 °C) air, Noffsinger was even more curious. He lowered himself into the caverns and became the first living creature inside of the Ohio Caverns system.

あれは1962年の春の事でした。オハイオのコロンバスで、私共は赤子を抱え、とても貧乏な生活をしていました。貧乏なだけでなく私は厳しい勉強と夜遅くまでの実験で遊ぶ暇がありません。

たった一つの贅沢は週末に中古の大きな車で農村地帯を家族と一緒にドライブすることでした。

車はダッチ・コルネットという6年前の中古の大型車でした。クリーム色と空色のツートンカラーの乗り心地の良い車でした。

ある春の日に少し足を延ばして有名なオハイオキャバーンという鍾乳洞を見に行ったのです。それは大規模な鍾乳洞で美しい鍾乳石が沢山垂れ下っています。不思議なことに広大なトーモロコシ畑の地下に大きな鍾乳洞の空間が広がっているのです。地上はまったくの平野で、山も洞窟も一切無いのです。

ですからその鍾乳洞に入るには1番目の写真にあるような建物に入り、入場券を買ってから地下へと続く階段を下りて行きます。

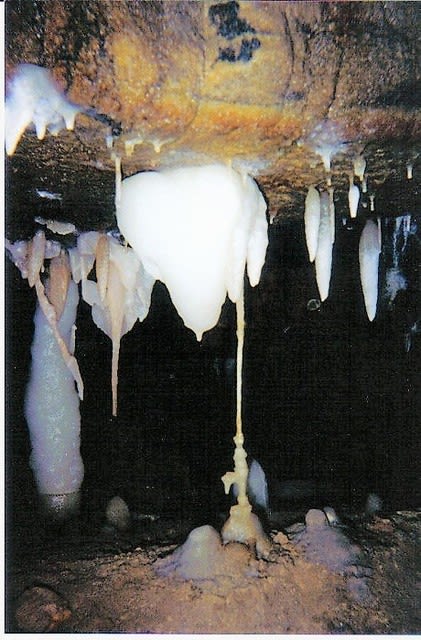

鍾乳洞の光景は写真に示したように、いろいろな形と色合いの鍾乳石が照明に輝き、それは美しかったのです。

その帰りの田舎道で突然、車が止まってしまったのです。車は中古だったので、それまでハンドルが震えたりオイルが漏れたりしていました。そんないろいろな故障を直しながら乗っていたのです。ところが今回はエンジンがいきなり止まってしまって、ウンともスンとも言いません。ボンネットを上げて見ましたがエンジンにはこれといった異常が見えません。このような故障は始めてです。

静かになった広いトーモロコシ畑の上空でヒバリが鳴いています。その声が気のせいか不吉に聞こえるのです。

そこは人家が見えない場所です。車の通らない細い田舎道です。

車内には離乳食をやっと食べ始めた赤ん坊と心配そうにしている妻がいます。

私は妻にすぐ誰かが助けてくれるよと陽気に話しました。

しかし30分待っても誰も来ません、50分待っても誰も来ません。私も妻も心配で顔色が変わっています。

その時です。一台の車が来たのです。その車は迷うことなく私の車の後ろにピタリと止まります。

車から出て来たのは35歳くらいの男です。私はトラクターで畑を耕しているから車の故障はなんとか直せるよと言いながらエンジンを見てくれました。ダメだ。このエンジンは私の手では動かせないと言って、牽引用のロープを持ち出して来ました。

牽引されている間は前の車のブレーキランプが点いたら、自分もブレーキを踏むんだよと私に教えるといきなり牽引し始めました。

そこから10km位離れた村の修理屋さんまで引っ張って行ってくれたのです。

修理している間、彼は私達を見守っていてくれたのです。その時気が付いたのですが、彼の車にも奥さんと子供が乗っていたのです。

故障は15分位で直ってしまいました。エンジンへ電気を供給するデストリビューターにヒビが入り、割れかけていたのです。デストリビューターだけ交換して直ってしまったのです。

彼は私の車のエンジンが動き出すとすぐに帰って行きました。お礼の言葉も聞かずに帰って行きました。

幸い修理している間に妻が彼の名前と住所を書いて貰っていました。後日、妻が御礼状と感謝の品を送りました。そうしたら彼の奥さんから丁寧なお礼の手紙が来ました。

これだけの話ですが、この温情が家内と私の一生の財産になったのです。

この一年前に私は日本から婚約者を呼びコロンバスで結婚しました。その折にはセント・ピエール先生と奥様に結婚式の準備を全てして貰いました。同級生の奥さん達も私の妻へ対してとても優しくしてくれました。その思い出はやはり家内と私の一生の財産なのです。

しかしオハイオの田舎道で助けてくれた人は全くの見ず知らずです。私共とは何の関係も無い人です。この世では一度しか会わない人です。それなのに彼は躊躇なく、当たり前のことをするように困っていた私達を助けてくれたのです。

これは善い意味で衝撃的な体験でした。

はるばる遠くに旅をしたおかげで家内と私は一生の財産を頂いたのです。

この思い出を私共は大切ににしています。時々思い出して話合いながら感謝しているのです。

考えようによっては小さな出来事ですが、感謝して生涯忘れません。

皆様にも必ず似たようなご経験があると信じています。是非、お聞かせ下さい。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料===================

オハイオ・キャバーンが1897年に発見された時のいきさつです。

Ohio Caverns;https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio_Caverns

Discovery:

The tunnel system known today as the Ohio Caverns was discovered August 17, 1897 by Robert Noffsinger, a farmhand who worked on the land. A sinkhole had been forming on land owned by Abraham William Reams over a period of about 10 years. In August 1897, this sink hole measured 50 feet across by 10 feet deep. One particular night, the sinkhole was filled completely with water during a hard rain. By morning, the water was completely gone. Reams reported to the local newspaper that he lost "several hundred barrels of water." Reams had recently hired Robert Noffsinger, a young man from Virginia, to work on his farm. By Reams' orders, Noffsinger and Jordan Reams (unknown relation to William Reams) began to dig in the sinkhole. Noffsinger dug a few feet of soil until he hit the top of the ground's limestone layer. After finding a crack in the limestone, Noffsinger broke through this rock as well. Immediately feeling the caverns' 54 °F (12 °C) air, Noffsinger was even more curious. He lowered himself into the caverns and became the first living creature inside of the Ohio Caverns system.