日本と韓国の間には深い川が流れています。日本人は川向うの韓国のことをあまりにも理解していません。日韓両国が信頼し真の友好関係になるためにはお互いに理解することが重要です。

そこで今日は韓国のあれこれを思いつくままに書いてみたいと思います。読み易いように箇条書きに致します。

(1)韓国には誠実な人々や立派な人々も沢山住んでいるのです。

これは何処の国でも当たり前のことです。クドクド説明しないで写真で説明します。

1番目の写真は2011年の東日本大震災の直後の韓国の街頭募金の写真です。

注意深くこの写真を見ると募金を受け付けている左の3人は黒い喪服を着ているのです。2万人以上の死者の出た大震災ですから死者の冥福を祈って喪服を着ているのでしょう。

2番目の写真も大震災の直後の韓国の街頭募金の写真です。日本へ贈る救援物資の袋を受け取っている光景です。全員は黒い喪服を着ています。

以上2枚の写真は、http://cadot.jp/impression/1794.html?detail から転載いたしました。この2枚の写真を見て私は韓国には心優しい人々も沢山住んでいると確信しました。

そこで韓国の家庭の様子を見てみました。

3番目の写真葉は9月の秋夕の折りに勢ぞろいした家族の写真です。出典は、https://blogs.yahoo.co.jp/dkntmoris19219/54490153.html です。

秋夕は日本のお盆に似ていますが韓国では一年で一番重要な祝日です。旧暦の8月15日なので新暦では9月下旬に当たります。

このように韓国にはまともな人々も沢山住んでいるのです。

(2)朝鮮併合とトマス安重根による伊藤博文の暗殺

朝鮮併合が起きる前年の1909年10月26日に伊藤博文が満州のハルピン駅頭で朝鮮人のトマス安重根の発射した銃弾3発で倒れたのです。

伊藤博文は明治38年(1905年)11月韓国統監府が設置されると初代統監に就任しました。以降、日本は実質的な朝鮮の統治権を掌握したのです。

ハルピン駅頭で襲ったのが朝鮮人だと聞いた伊藤は、「私を撃つとは馬鹿な奴だ」と言いながら30分後に絶命します。その態度は流石に偉大な政治家、伊藤博文らしい立派なものだったそうです。

トマス安重根はロシア蔵相ウラジミール・ココツエフと伊藤博文の会談を警護していたロシア兵に捕まり2日後に日本側へ引き渡されます。

安重根は当時日本領だった旅順の刑務所に収監され直ちに1910年2月14日に死刑判決を受け、3月26日に処刑されたのです。

それから5カ月後の1910年8月22日に朝鮮併合が完成し、大韓帝国が消滅したのです。

カトリックにとって暗殺は大罪です。当時の大韓帝国のカトリック司教団からはトマス安重根へサクラメント(聖餐)を施してはいけないという命令が出ました。しかし安重根に洗礼を授けたフランス人司祭のジョゼフ・ウイレム神父は刑務所にいる安重根を訪ね、サクラメントを与えています。

4番目の写真は現在のハルピン駅の一角にある安重根記念館です。日本の朝鮮併合に反対する立場にある中国の協力のもと韓国政府がお金を出して昔のものを改装して2004年に開館したものです。

5番目の写真はソウルにある義士安重根の記念館です。

旅順刑務所で監視をしていた日本人看守の千葉十七は何度か話をしているうちに安重根の考えに共感を覚えます。そして安重根は処刑前に墨で書いた見事な書を千葉看守へ贈っています。

その時、彼が千葉へ、「東洋に平和が訪れ、日韓の友好がよみがえったとき、生まれ変わってまたお会いしたいものです」と語ったそうです。

千葉は終生、安重根の供養を欠かさなかったのです。千葉十七とその妻の墓は宮城県栗原市(旧若柳町)の大林寺にあり、そこには1981年に安重根の顕彰碑が建てられたそうです。

(3)韓国人は宗教を大切にしている

韓国は日本に比べると仏教やキリスト教への信仰が非常に篤い民族なのです。韓国の四大宗教は仏教、プロテスタント、カトリック、儒教です。

2005年の総人口4700万人のうち宗教を信じている人は53%です。このうち仏教徒は23%、プロテスタントが18%、カトリックが11%です。韓国社会は実に仏教とキリスト教の優勢な社会なのです。佛教は日本の曹洞宗に似た禅宗の曹渓宗が一番盛んで2000万人の信者がいるそうです。

曹渓宗のお寺は2444寺あります。日本と非常に違うのは韓国では僧侶は絶対に妻帯しないで一生独身を通すことです。カトリックの神父と同じなのです。韓国と日本の大きな違いは宗教に対する考え方の違いと言えます。

フランシスコ教皇が韓国を訪問した時の写真を示します。

6番目の写真はフランシスコ法王を歓迎する韓国の大群衆の写真です。写真は2014年8月14日からローマ法王が韓国を訪問した時のです。写真の白い車にローマ法王が乗っています。

7番目の写真は韓国の墓地の写真です。写真の出典は、http://seoul2.blog97.fc2.com/blog-date-200908.html です。

韓国ではお墓には生花ではなく造花を捧げるのでいつまでも鮮やかなのです。お墓には漢字を彫りこみます。

韓国では経済的に豊かな人は、墓地となる山を入手して、この山を一族又は家の共有の墓地とするのが昔の風習でした。しかし最近では個人での墓地のための山の入手が次第に困難になってきたため、企業が共同墓地を開発して分譲しています。

(4)現在の韓国は1919年の上海の亡命政府から始まる

多くの日本人は隣の大韓民国は1945年の日本の敗戦によって生まれた新しい国だと理解しています。この日本人の誤解こそ日韓関係を悪くしているのです。

韓国人は日本の朝鮮併合に反対して、上海に1919年に作った大韓民国臨時政府が現在の大韓民国のはじまりだという教育を受けます。

そしてその事は現在の韓国の憲法の冒頭に書いてあるのです。

この冷厳な事実は事実として認めないと適切な日韓関係が築けないと私は思っています。以下に1919年の韓国の臨時政府が出来る経緯をご紹介いたします。

三・一独立運動後、独立運動の継続と拡大のため、内外各地で政府樹立の計画が進められていました。当時、上海には多くの朝鮮人独立運動家が集結していたが、彼らは臨時議政院を設立し李承晩を首班とする閣僚を選出、臨時憲章を制定し、1919年4月、大韓民国臨時政府の樹立を宣言したのです。

現在の韓国は1919年の上海の亡命政府から始まったのです。

8番目の写真は韓国の春に花々の風景写真です。出典は、https://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/TMC/TE_JA_7_5.jsp…

です。

9番目の写真は韓国の伝統的な民族踊りです。出典は、https://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/TMC/TE_JA_7_5.jsp…

です。

(5)画家、朴壽根の誠実さ

朝鮮半島で尊敬されている画家に、朴壽根(1914~1965)という人がいます。パク・スネンと発音します。

彼が12歳の時、ミレーの晩鐘を見て、電撃を受けたように「私はミレーのような画家になる」と決心したのです。そしてその決心は一生変わりませんでした。

彼は貧しいキリスト教徒の家に生まれ、江原道の楊口で小学校を卒業したのみです。そして12歳の時、画家になる決心をしたのです。当時の小学校には日本人の校長がいて、その校長先生も朴壽根の描く図画を絶賛し、画家になるように薦めたのです。

日本の領有時代の1930~40年代当時、何の縁故も人脈も無かった彼には「鮮展=朝鮮美術展覧会」が唯一の活動の場でした。

最初に「春が来る」という水彩画が1932年に入選し、その後油絵も数回入選しました。「鮮展」図録に掲載された彼の出品作は、農村の風景と女性たちの生活を漂わせる作品が大多数で韓国独立後の作品まで継続し描かれているのです。

彼の絵画には、日本が朝鮮を領有していたことや韓国が独立したことには微塵も影響を受けなかったのです。ただミレーのように、ひたすら人間の善良さと真実さを描き続けたのです。しかしミレーの真似ではありません。ミレーの精神に共感しながら独自の絵を描き続けたのです。

朴壽根の絵画の写真を見て見ましょう。

10番目の写真は、朴壽根の「洗濯場」(37×72cm)、1950年作です。農村の小川で数人の農婦が洗濯している光景です。非常に単純化したフォルムにしみじみとした情感を漂わせています。

11番目の写真は農村の光景を描いた水彩画(24.5×30)で1957年作です。彼は本当に絵の上手い人でした。

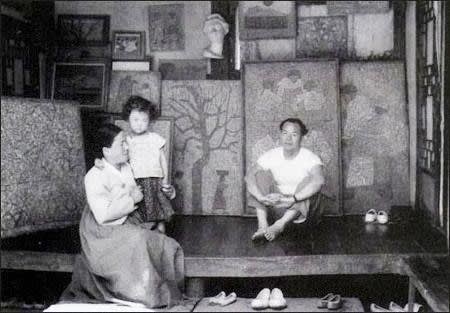

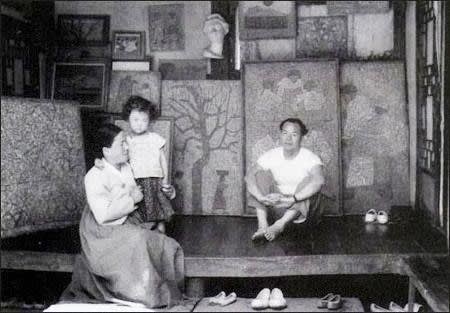

12番目の写真は 1940年代、隣の家の娘であった金福順と結婚し、長女が幼かったころの朴壽根一家です。彼の後ろには多数の絵画作品が立てかけてあります。

絵を見て何を感ずるかは人それぞれです。変な感想や評論は書くべきとは無いと知っています。しかし一言だけ書かせてください。彼の絵画には人間へ対する深い愛情を感じます。そして悲しみも感じます。この悲しみには日本の朝鮮領有と関係が無いのでしょうか。朴壽根は1965年、51歳の若さで亡くなりました。

朴壽根生誕100周年記念展示会がソウル、仁寺洞のカナインサアートセンターで開催されました。2014年1月17日より3月16日までの約100日でした。展示作品は油絵90余点、水彩画とデッサンが30余点で合計120点以上展示されました。

今日は韓国のあれこれを思いつくままに書いてみました

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

そこで今日は韓国のあれこれを思いつくままに書いてみたいと思います。読み易いように箇条書きに致します。

(1)韓国には誠実な人々や立派な人々も沢山住んでいるのです。

これは何処の国でも当たり前のことです。クドクド説明しないで写真で説明します。

1番目の写真は2011年の東日本大震災の直後の韓国の街頭募金の写真です。

注意深くこの写真を見ると募金を受け付けている左の3人は黒い喪服を着ているのです。2万人以上の死者の出た大震災ですから死者の冥福を祈って喪服を着ているのでしょう。

2番目の写真も大震災の直後の韓国の街頭募金の写真です。日本へ贈る救援物資の袋を受け取っている光景です。全員は黒い喪服を着ています。

以上2枚の写真は、http://cadot.jp/impression/1794.html?detail から転載いたしました。この2枚の写真を見て私は韓国には心優しい人々も沢山住んでいると確信しました。

そこで韓国の家庭の様子を見てみました。

3番目の写真葉は9月の秋夕の折りに勢ぞろいした家族の写真です。出典は、https://blogs.yahoo.co.jp/dkntmoris19219/54490153.html です。

秋夕は日本のお盆に似ていますが韓国では一年で一番重要な祝日です。旧暦の8月15日なので新暦では9月下旬に当たります。

このように韓国にはまともな人々も沢山住んでいるのです。

(2)朝鮮併合とトマス安重根による伊藤博文の暗殺

朝鮮併合が起きる前年の1909年10月26日に伊藤博文が満州のハルピン駅頭で朝鮮人のトマス安重根の発射した銃弾3発で倒れたのです。

伊藤博文は明治38年(1905年)11月韓国統監府が設置されると初代統監に就任しました。以降、日本は実質的な朝鮮の統治権を掌握したのです。

ハルピン駅頭で襲ったのが朝鮮人だと聞いた伊藤は、「私を撃つとは馬鹿な奴だ」と言いながら30分後に絶命します。その態度は流石に偉大な政治家、伊藤博文らしい立派なものだったそうです。

トマス安重根はロシア蔵相ウラジミール・ココツエフと伊藤博文の会談を警護していたロシア兵に捕まり2日後に日本側へ引き渡されます。

安重根は当時日本領だった旅順の刑務所に収監され直ちに1910年2月14日に死刑判決を受け、3月26日に処刑されたのです。

それから5カ月後の1910年8月22日に朝鮮併合が完成し、大韓帝国が消滅したのです。

カトリックにとって暗殺は大罪です。当時の大韓帝国のカトリック司教団からはトマス安重根へサクラメント(聖餐)を施してはいけないという命令が出ました。しかし安重根に洗礼を授けたフランス人司祭のジョゼフ・ウイレム神父は刑務所にいる安重根を訪ね、サクラメントを与えています。

4番目の写真は現在のハルピン駅の一角にある安重根記念館です。日本の朝鮮併合に反対する立場にある中国の協力のもと韓国政府がお金を出して昔のものを改装して2004年に開館したものです。

5番目の写真はソウルにある義士安重根の記念館です。

旅順刑務所で監視をしていた日本人看守の千葉十七は何度か話をしているうちに安重根の考えに共感を覚えます。そして安重根は処刑前に墨で書いた見事な書を千葉看守へ贈っています。

その時、彼が千葉へ、「東洋に平和が訪れ、日韓の友好がよみがえったとき、生まれ変わってまたお会いしたいものです」と語ったそうです。

千葉は終生、安重根の供養を欠かさなかったのです。千葉十七とその妻の墓は宮城県栗原市(旧若柳町)の大林寺にあり、そこには1981年に安重根の顕彰碑が建てられたそうです。

(3)韓国人は宗教を大切にしている

韓国は日本に比べると仏教やキリスト教への信仰が非常に篤い民族なのです。韓国の四大宗教は仏教、プロテスタント、カトリック、儒教です。

2005年の総人口4700万人のうち宗教を信じている人は53%です。このうち仏教徒は23%、プロテスタントが18%、カトリックが11%です。韓国社会は実に仏教とキリスト教の優勢な社会なのです。佛教は日本の曹洞宗に似た禅宗の曹渓宗が一番盛んで2000万人の信者がいるそうです。

曹渓宗のお寺は2444寺あります。日本と非常に違うのは韓国では僧侶は絶対に妻帯しないで一生独身を通すことです。カトリックの神父と同じなのです。韓国と日本の大きな違いは宗教に対する考え方の違いと言えます。

フランシスコ教皇が韓国を訪問した時の写真を示します。

6番目の写真はフランシスコ法王を歓迎する韓国の大群衆の写真です。写真は2014年8月14日からローマ法王が韓国を訪問した時のです。写真の白い車にローマ法王が乗っています。

7番目の写真は韓国の墓地の写真です。写真の出典は、http://seoul2.blog97.fc2.com/blog-date-200908.html です。

韓国ではお墓には生花ではなく造花を捧げるのでいつまでも鮮やかなのです。お墓には漢字を彫りこみます。

韓国では経済的に豊かな人は、墓地となる山を入手して、この山を一族又は家の共有の墓地とするのが昔の風習でした。しかし最近では個人での墓地のための山の入手が次第に困難になってきたため、企業が共同墓地を開発して分譲しています。

(4)現在の韓国は1919年の上海の亡命政府から始まる

多くの日本人は隣の大韓民国は1945年の日本の敗戦によって生まれた新しい国だと理解しています。この日本人の誤解こそ日韓関係を悪くしているのです。

韓国人は日本の朝鮮併合に反対して、上海に1919年に作った大韓民国臨時政府が現在の大韓民国のはじまりだという教育を受けます。

そしてその事は現在の韓国の憲法の冒頭に書いてあるのです。

この冷厳な事実は事実として認めないと適切な日韓関係が築けないと私は思っています。以下に1919年の韓国の臨時政府が出来る経緯をご紹介いたします。

三・一独立運動後、独立運動の継続と拡大のため、内外各地で政府樹立の計画が進められていました。当時、上海には多くの朝鮮人独立運動家が集結していたが、彼らは臨時議政院を設立し李承晩を首班とする閣僚を選出、臨時憲章を制定し、1919年4月、大韓民国臨時政府の樹立を宣言したのです。

現在の韓国は1919年の上海の亡命政府から始まったのです。

8番目の写真は韓国の春に花々の風景写真です。出典は、https://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/TMC/TE_JA_7_5.jsp…

です。

9番目の写真は韓国の伝統的な民族踊りです。出典は、https://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/TMC/TE_JA_7_5.jsp…

です。

(5)画家、朴壽根の誠実さ

朝鮮半島で尊敬されている画家に、朴壽根(1914~1965)という人がいます。パク・スネンと発音します。

彼が12歳の時、ミレーの晩鐘を見て、電撃を受けたように「私はミレーのような画家になる」と決心したのです。そしてその決心は一生変わりませんでした。

彼は貧しいキリスト教徒の家に生まれ、江原道の楊口で小学校を卒業したのみです。そして12歳の時、画家になる決心をしたのです。当時の小学校には日本人の校長がいて、その校長先生も朴壽根の描く図画を絶賛し、画家になるように薦めたのです。

日本の領有時代の1930~40年代当時、何の縁故も人脈も無かった彼には「鮮展=朝鮮美術展覧会」が唯一の活動の場でした。

最初に「春が来る」という水彩画が1932年に入選し、その後油絵も数回入選しました。「鮮展」図録に掲載された彼の出品作は、農村の風景と女性たちの生活を漂わせる作品が大多数で韓国独立後の作品まで継続し描かれているのです。

彼の絵画には、日本が朝鮮を領有していたことや韓国が独立したことには微塵も影響を受けなかったのです。ただミレーのように、ひたすら人間の善良さと真実さを描き続けたのです。しかしミレーの真似ではありません。ミレーの精神に共感しながら独自の絵を描き続けたのです。

朴壽根の絵画の写真を見て見ましょう。

10番目の写真は、朴壽根の「洗濯場」(37×72cm)、1950年作です。農村の小川で数人の農婦が洗濯している光景です。非常に単純化したフォルムにしみじみとした情感を漂わせています。

11番目の写真は農村の光景を描いた水彩画(24.5×30)で1957年作です。彼は本当に絵の上手い人でした。

12番目の写真は 1940年代、隣の家の娘であった金福順と結婚し、長女が幼かったころの朴壽根一家です。彼の後ろには多数の絵画作品が立てかけてあります。

絵を見て何を感ずるかは人それぞれです。変な感想や評論は書くべきとは無いと知っています。しかし一言だけ書かせてください。彼の絵画には人間へ対する深い愛情を感じます。そして悲しみも感じます。この悲しみには日本の朝鮮領有と関係が無いのでしょうか。朴壽根は1965年、51歳の若さで亡くなりました。

朴壽根生誕100周年記念展示会がソウル、仁寺洞のカナインサアートセンターで開催されました。2014年1月17日より3月16日までの約100日でした。展示作品は油絵90余点、水彩画とデッサンが30余点で合計120点以上展示されました。

今日は韓国のあれこれを思いつくままに書いてみました

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)