オリンピックで日本ではマイナーな競技でも選手達は熱心に訓練に励み出場しています。長年の努力でもメダルが取れない種目が少なくありません。そのような種目をご紹介したいと思い先日は9種のセイリング競技をご紹介いたしました。9種のセイリング競技とは以下の通りです。

・男子470級 (470級ヨット)

・男子フィン級 (フィン級ヨット)

・男子レーザー級 (レーザー級 ヨット)

・男子49er級 (全長4.99mの49er級ヨット)

・男子RSX級 (RS:X級というウィンドサーフィン)

・女子470級 (470級ヨット)

・女子49erFX級 (全長4.99mの49er級ヨット)

・女子RSX級 (RS:X級というウィンドサーフィン)

・女子レーザーラジアル級 (レーザー級 ヨット)

詳しくは、「オリンピックでのセイリングは何故マイナーなのか?」(2021年08月01日)をご覧ください。

さて今日は14種のボート競技をご紹介したいと存じます。

それには朝日新聞のデジタル資料、https://www.asahi.com/olympics/2020/game/rowing/ を参考にしました。

(1)まず14種の競技概要です。

ボート競技は水上の直線コースでオールを使ってボートを漕ぎ順位を競う競技です。カヌーと逆に進行方向に背中を向けて漕ぐのです。ボートに足を固定し座席はレール上を前後に動きます。オールを漕ぐ力は腕力よりも主に脚力です。オリンピックでは距離2,000メートルで行われます。

シングルスカルを除き、2人以上のチームで行うため1人1人の能力も必要ですが、何よりチームワークが重要です。全員の息がぴったりと合ったときの美しさはまさにボート観戦の醍醐味といえます。

オリンピックでは歴史が古く、第2回パリ1900大会から実施されており、女子はモントリオール1976大会から行われています。

(2)14種の競技

種目は大きく分けてスカルと普通に漕ぐスウィープの2つの種類があります。

スカルはオールを右手と左手に1本ずつ、合わせて2本持って漕ぐ競技です。一方普通に漕ぐスウィープはオールを1人1本ずつ持って漕ぐ競技です。

漕ぎ手の人数で分けると、スカルにはシングル(1人)、ダブル(2人)、クオドルプル(4人)の3種類があり、スウィープにはペア(2人)、フォア(4人)エイト(8人)の3種類があります。オリンピックでは、スウィープの「エイト」のみ漕手8人のほかに舵手(コックス)が乗る。

これで合計6種類になりますがあとの2種類は次の通りです。

種目により体重制限の設けられた「軽量級」があります。軽量級は、男子の漕手各人が72.5kg以下で平均体重が70.0kg以下、女子は漕手各人が59.0kg以下で平均体重が57.0kg以下となっているのです。

これで種目の合計は男7種目、女7種目となり、総合計は14種目になります。そして使う舟は6種類になります。

東京2020大会からは男女の種目数が同じ7種目ずつになることが決定していました。軽量級があるのはダブルスカルだけになり、男子にあった軽量級舵手なしフォアがなくなりました。また、女子に舵手なしフォアが新たに加わわり総合計はやはり14種になりました。

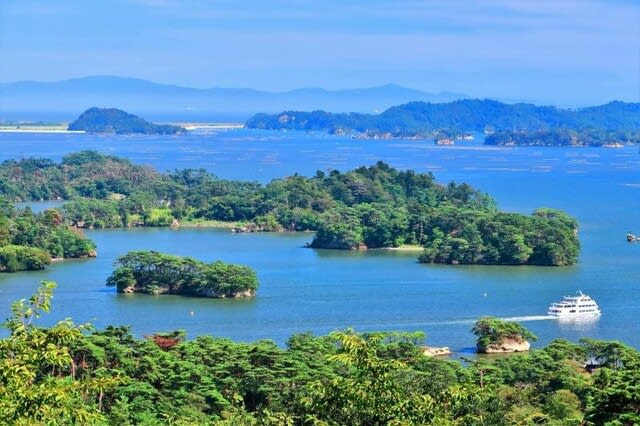

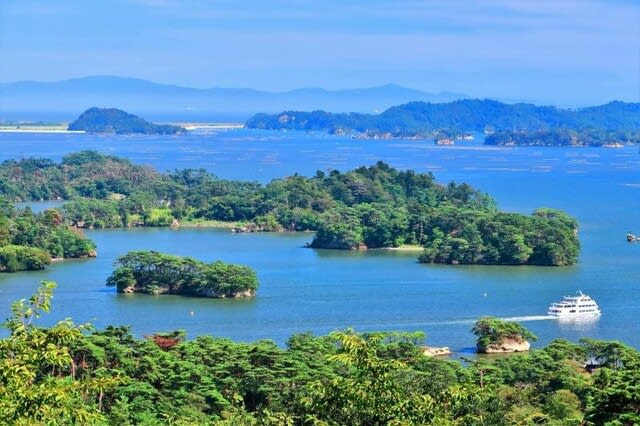

(3)松島で漕いだスウィープの「エイト」の思い出

私は仙台一高の頃スウィープの「エイト」を松島で漕いだ思い出があります。普段はカッターを漕いでいましたが時々座席が前後に動くエイトを漕ぎました。エイトは細身で繊細な作りです。漕ぐ時は絶対にカキ棚にぶっつけないよう細心の注意を払います。このエイトの魅力は舵手(コックス)の声に従って8人の漕ぎ手が心を合わせ整然とオールを動かすことにあります。その時の細長いエイトの姿が綺麗なのです。碧い松島の風景に溶け込んで美しいのです。そこで写真にエイトの姿と松島の風景を示します。

松島で漕いだカッターやエイトの思い出は私の宝です。

なお仙台一高はカッターやエイトを持っていません。東北大学の漕艇部から借りて来たのです。東北大学の漕艇部は以前に1960年のローマオリンピックに日本代表として出たこともあったのです。蛇足ですが家内の父が東北大学の漕艇部の顧問をしていたので家には小さいオールの飾り物があります.

今日は東京オリンピックのボートレースを説明しました。そして松島の海で漕いだエイトの思い出をご紹介いたしました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

・男子470級 (470級ヨット)

・男子フィン級 (フィン級ヨット)

・男子レーザー級 (レーザー級 ヨット)

・男子49er級 (全長4.99mの49er級ヨット)

・男子RSX級 (RS:X級というウィンドサーフィン)

・女子470級 (470級ヨット)

・女子49erFX級 (全長4.99mの49er級ヨット)

・女子RSX級 (RS:X級というウィンドサーフィン)

・女子レーザーラジアル級 (レーザー級 ヨット)

詳しくは、「オリンピックでのセイリングは何故マイナーなのか?」(2021年08月01日)をご覧ください。

さて今日は14種のボート競技をご紹介したいと存じます。

それには朝日新聞のデジタル資料、https://www.asahi.com/olympics/2020/game/rowing/ を参考にしました。

(1)まず14種の競技概要です。

ボート競技は水上の直線コースでオールを使ってボートを漕ぎ順位を競う競技です。カヌーと逆に進行方向に背中を向けて漕ぐのです。ボートに足を固定し座席はレール上を前後に動きます。オールを漕ぐ力は腕力よりも主に脚力です。オリンピックでは距離2,000メートルで行われます。

シングルスカルを除き、2人以上のチームで行うため1人1人の能力も必要ですが、何よりチームワークが重要です。全員の息がぴったりと合ったときの美しさはまさにボート観戦の醍醐味といえます。

オリンピックでは歴史が古く、第2回パリ1900大会から実施されており、女子はモントリオール1976大会から行われています。

(2)14種の競技

種目は大きく分けてスカルと普通に漕ぐスウィープの2つの種類があります。

スカルはオールを右手と左手に1本ずつ、合わせて2本持って漕ぐ競技です。一方普通に漕ぐスウィープはオールを1人1本ずつ持って漕ぐ競技です。

漕ぎ手の人数で分けると、スカルにはシングル(1人)、ダブル(2人)、クオドルプル(4人)の3種類があり、スウィープにはペア(2人)、フォア(4人)エイト(8人)の3種類があります。オリンピックでは、スウィープの「エイト」のみ漕手8人のほかに舵手(コックス)が乗る。

これで合計6種類になりますがあとの2種類は次の通りです。

種目により体重制限の設けられた「軽量級」があります。軽量級は、男子の漕手各人が72.5kg以下で平均体重が70.0kg以下、女子は漕手各人が59.0kg以下で平均体重が57.0kg以下となっているのです。

これで種目の合計は男7種目、女7種目となり、総合計は14種目になります。そして使う舟は6種類になります。

東京2020大会からは男女の種目数が同じ7種目ずつになることが決定していました。軽量級があるのはダブルスカルだけになり、男子にあった軽量級舵手なしフォアがなくなりました。また、女子に舵手なしフォアが新たに加わわり総合計はやはり14種になりました。

(3)松島で漕いだスウィープの「エイト」の思い出

私は仙台一高の頃スウィープの「エイト」を松島で漕いだ思い出があります。普段はカッターを漕いでいましたが時々座席が前後に動くエイトを漕ぎました。エイトは細身で繊細な作りです。漕ぐ時は絶対にカキ棚にぶっつけないよう細心の注意を払います。このエイトの魅力は舵手(コックス)の声に従って8人の漕ぎ手が心を合わせ整然とオールを動かすことにあります。その時の細長いエイトの姿が綺麗なのです。碧い松島の風景に溶け込んで美しいのです。そこで写真にエイトの姿と松島の風景を示します。

松島で漕いだカッターやエイトの思い出は私の宝です。

なお仙台一高はカッターやエイトを持っていません。東北大学の漕艇部から借りて来たのです。東北大学の漕艇部は以前に1960年のローマオリンピックに日本代表として出たこともあったのです。蛇足ですが家内の父が東北大学の漕艇部の顧問をしていたので家には小さいオールの飾り物があります.

今日は東京オリンピックのボートレースを説明しました。そして松島の海で漕いだエイトの思い出をご紹介いたしました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)