■一九九〇年:三井寺-延暦寺和解

千年戦争と云いましても昭和や平成の頃に火炎瓶や手製ロケット弾による焼討が在った訳ではありません、共に和解を共有しつつしかし対立構造だけが残っていた。

千年戦争の終焉。三井寺と延暦寺の対立は、平成二年に遂に和解へたどり着きました。平成二年、1990年だ。東西冷戦がマルタ会談で終結したのが1989年ですので、千年戦争はアメリカとソビエト連邦の東西冷戦が終結した後にも僅かに続いていた事となります。

マルタ会談は、これは少し説話的に、三井寺と延暦寺の和解に際して、アメリカとソビエトも和解したのですから、という機運も在ったといいますので、ブッシュ大統領とゴルバチョフ大統領の二巨頭会談が、遠回りに三井寺と延暦寺の和解に影響したといえるのか。

三井寺と延暦寺の対立は、浄土真宗を不動のものとした蓮如が、浄土真宗の信徒多数を得たにもかかわらず、遂に近江に本願寺を建立する事がかなわなかった事から一端が見えます。寛正6年こと西暦1465年に大谷本願寺が延暦寺僧兵の焼討により焼失してしまう。

蓮如は、宗祖親鸞の木像一つ背負い、命からがら大谷本願寺を脱出したといいますが、その親鸞木像を一時預かったのが三井寺です。そんな大切なものを預けた蓮如は、近江の地で布教活動を、時に延暦寺の僧兵や門徒に襲われ逃げつつ、続けたという歴史がある。

本願寺再建。しかし近江の地ではなく北陸の吉崎に蓮如は向いました、その際になぜ近江に本願寺を再建しないのかという問いに、延暦寺のある近江には本願寺の場所が無い、こう答えたとされていまして、それ程に延暦寺は強く畏れられた、そこに三井寺はあった。

画一を避けた。三井寺は延暦寺への防波堤と云う構図ではありませんが、宗教の多様性への防波堤としての役割をになったといえるのかもしれません、発展するには教条主義を経た画一よりも多様性が必要である。今でこそ認識しなければならない事であるとも思う。

延暦寺と袂を分かち比叡山を降り三井寺と比叡山の関係が破綻したのは正暦4年こと西暦993年、時は流れ千年を経て、とは言い過ぎですが997年後の話なのですから千年と称して良いでしょう、決別から997年を経て漸く延暦寺と三井寺は和解の機会が巡ってきます。

ブッシュ大統領はマルタ会談へイージス巡洋艦ヨークタウンにて臨み、ゴルバチョフ大統領もミサイル巡洋艦ワリャーグにて臨みましたが、延暦寺と三井寺の和解は琵琶湖に巡洋艦やたまに大津駐屯地沖を航行する水陸両用車などは関係なく、空飛ぶお座主が実現した。

智証大師円珍一一〇〇年大遠忌が三井寺にて執り行われることとなりました。その際に三井寺にて法要を勤めたのが、時の延暦寺座主山田恵諦、1987年の比叡山開山一二〇〇年に際してローマカトリックのフランシスアリンゼ枢機卿らを招き平和祈願を行った座主です。

山田恵諦座主、この方の視点は考えさせられる事も多く、多様性といいますか、延暦寺のいま、そうした視点に留まらず、世界のこれから、こうしたものを考える際には、哲学、確たる論理の核が必要なのですが、重みある言葉は多く足も軽く空飛ぶお座主といわれた。

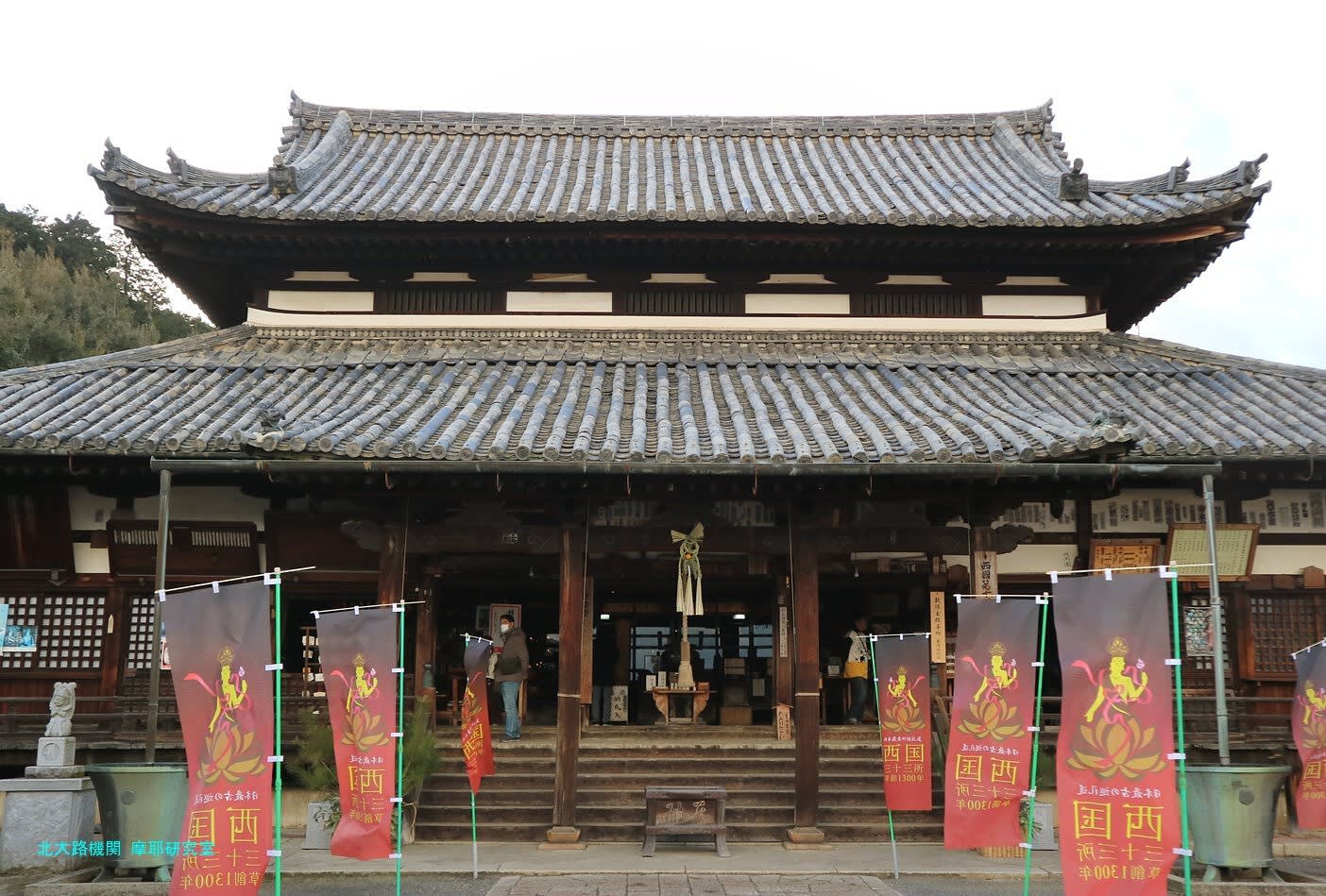

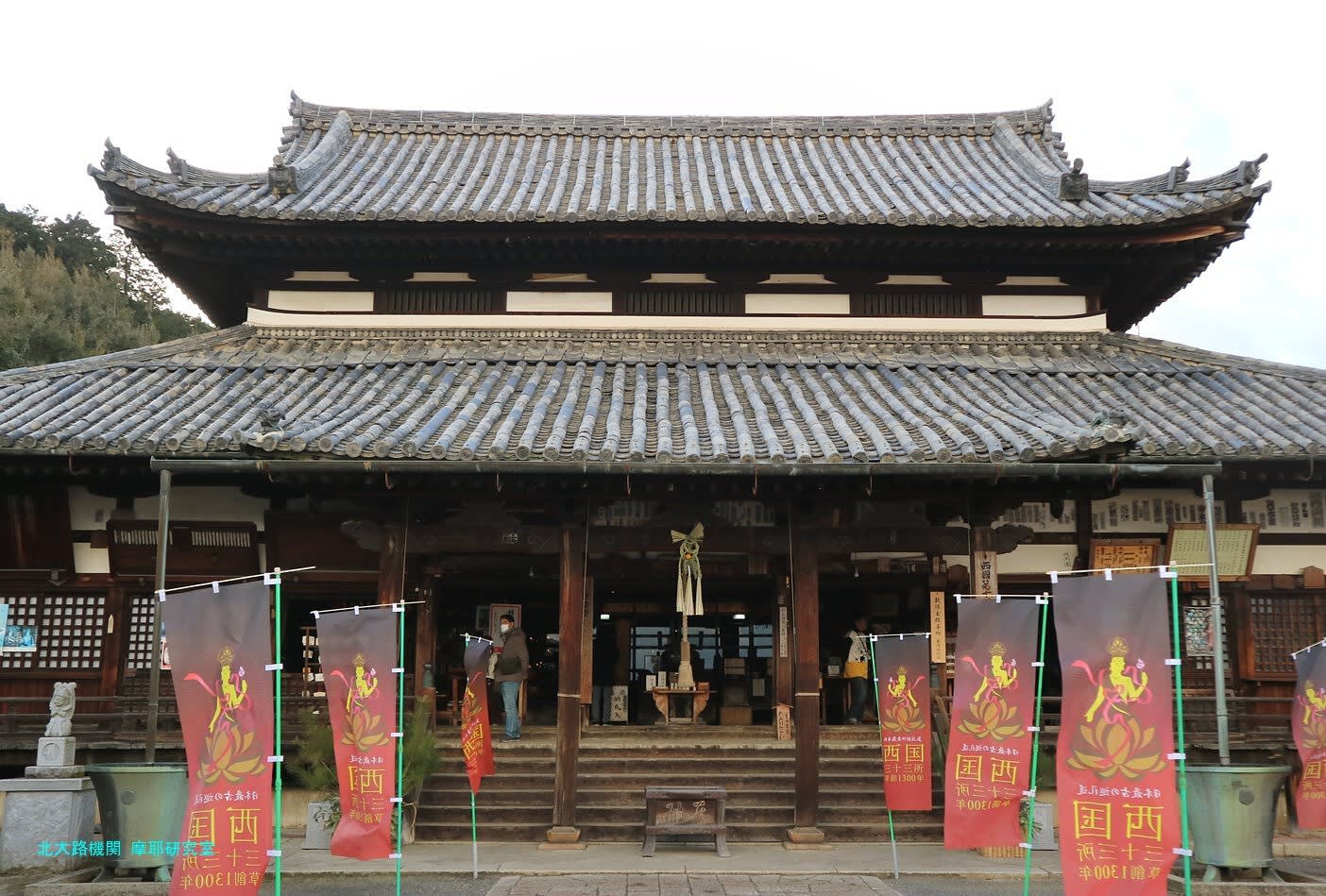

多様性、そして和解できぬものはない、三井寺を拝観すると共に広い御山を巡りますと、なにか今の世界の視点論点へも気づかされることがあります。しかしそれにしても広い、観音堂までを巡りますと起伏もあり、しかしそれでいて最盛期よりも今は大分狭いという。

明治時代の廃仏毀釈と神仏分離により、三井寺周辺の幾つかの神社はかつて三井寺の山内であったという。そして寺領は明治建軍とともに大津歩兵第九連隊兵営などに接収されていたりします。しかしそれでなお広く、京都散歩と同じほどに大津散歩も、愉しいものだ。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

千年戦争と云いましても昭和や平成の頃に火炎瓶や手製ロケット弾による焼討が在った訳ではありません、共に和解を共有しつつしかし対立構造だけが残っていた。

千年戦争の終焉。三井寺と延暦寺の対立は、平成二年に遂に和解へたどり着きました。平成二年、1990年だ。東西冷戦がマルタ会談で終結したのが1989年ですので、千年戦争はアメリカとソビエト連邦の東西冷戦が終結した後にも僅かに続いていた事となります。

マルタ会談は、これは少し説話的に、三井寺と延暦寺の和解に際して、アメリカとソビエトも和解したのですから、という機運も在ったといいますので、ブッシュ大統領とゴルバチョフ大統領の二巨頭会談が、遠回りに三井寺と延暦寺の和解に影響したといえるのか。

三井寺と延暦寺の対立は、浄土真宗を不動のものとした蓮如が、浄土真宗の信徒多数を得たにもかかわらず、遂に近江に本願寺を建立する事がかなわなかった事から一端が見えます。寛正6年こと西暦1465年に大谷本願寺が延暦寺僧兵の焼討により焼失してしまう。

蓮如は、宗祖親鸞の木像一つ背負い、命からがら大谷本願寺を脱出したといいますが、その親鸞木像を一時預かったのが三井寺です。そんな大切なものを預けた蓮如は、近江の地で布教活動を、時に延暦寺の僧兵や門徒に襲われ逃げつつ、続けたという歴史がある。

本願寺再建。しかし近江の地ではなく北陸の吉崎に蓮如は向いました、その際になぜ近江に本願寺を再建しないのかという問いに、延暦寺のある近江には本願寺の場所が無い、こう答えたとされていまして、それ程に延暦寺は強く畏れられた、そこに三井寺はあった。

画一を避けた。三井寺は延暦寺への防波堤と云う構図ではありませんが、宗教の多様性への防波堤としての役割をになったといえるのかもしれません、発展するには教条主義を経た画一よりも多様性が必要である。今でこそ認識しなければならない事であるとも思う。

延暦寺と袂を分かち比叡山を降り三井寺と比叡山の関係が破綻したのは正暦4年こと西暦993年、時は流れ千年を経て、とは言い過ぎですが997年後の話なのですから千年と称して良いでしょう、決別から997年を経て漸く延暦寺と三井寺は和解の機会が巡ってきます。

ブッシュ大統領はマルタ会談へイージス巡洋艦ヨークタウンにて臨み、ゴルバチョフ大統領もミサイル巡洋艦ワリャーグにて臨みましたが、延暦寺と三井寺の和解は琵琶湖に巡洋艦やたまに大津駐屯地沖を航行する水陸両用車などは関係なく、空飛ぶお座主が実現した。

智証大師円珍一一〇〇年大遠忌が三井寺にて執り行われることとなりました。その際に三井寺にて法要を勤めたのが、時の延暦寺座主山田恵諦、1987年の比叡山開山一二〇〇年に際してローマカトリックのフランシスアリンゼ枢機卿らを招き平和祈願を行った座主です。

山田恵諦座主、この方の視点は考えさせられる事も多く、多様性といいますか、延暦寺のいま、そうした視点に留まらず、世界のこれから、こうしたものを考える際には、哲学、確たる論理の核が必要なのですが、重みある言葉は多く足も軽く空飛ぶお座主といわれた。

多様性、そして和解できぬものはない、三井寺を拝観すると共に広い御山を巡りますと、なにか今の世界の視点論点へも気づかされることがあります。しかしそれにしても広い、観音堂までを巡りますと起伏もあり、しかしそれでいて最盛期よりも今は大分狭いという。

明治時代の廃仏毀釈と神仏分離により、三井寺周辺の幾つかの神社はかつて三井寺の山内であったという。そして寺領は明治建軍とともに大津歩兵第九連隊兵営などに接収されていたりします。しかしそれでなお広く、京都散歩と同じほどに大津散歩も、愉しいものだ。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)