(2000年2月26日 平成11年度発掘調査)

現地説明会の当日は、訪れることはできなかったが、「国分寺北遺跡」の調査地点を踏査した。

昨今の情報化社会の影響もあろうが、現説翌日の底冷えする今日のような日でも、見学者が見受けられた。

八幡台地は、先土器時代からの人々の営みが確認されている遺跡の宝庫であるが、今回の調査によって、弥生時代後期の方形周溝墓や、国分寺関連の住居遺構、中世の住居遺構、また、「八幡砦」の堀・土塁・土橋遺構などが確認された。

八幡砦は、碧海郡中島城主であった今川氏臣板倉重定が、永禄四年(1561)に松平元康によって追われ、額田郡岡城に移り、更に敗退して宝飯郡八幡村に砦を築いたのが始まりである。然し翌年、重定(弾正)は元康勢との戦いで討ち死にした。また、この戦いで渡辺守綱が戦功をあげたので「槍半蔵」と呼ばれるようになったといわれている。

八幡砦は、今までの説として、八幡宮境内地説と国分寺跡遺構利用説とが存在していたが、今回の台地西端に城郭残存遺構が確認されたことにより、八幡地区の歴史を紐解く上で、かなりの裏付けとなったといえる。

これから先予定されている区画整理事業の進展によって、更なる埋蔵文化財が確認されて行くことであろうが、「発掘調査」は、「事実」を後世に残すことに対しては最良の手段ではあるが、あくまでも破壊を前提とした作業であり、「歴史」を後世に伝えて行く最良の手段とはいえないということを、最後に付け加えておきたいと思う。

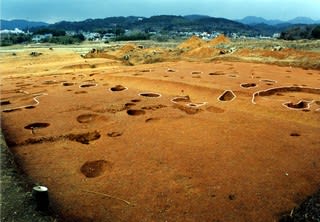

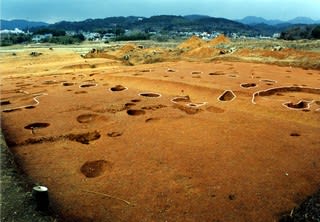

(順に砦土塁、98D地点、98B地点建物跡、98B地点掘立柱建物跡柱穴群、砦土塁、98B地点掘立柱建物跡、99C地点竪穴式住居跡砦堀跡、砦縁端、土塁西)

(関連記事:平成15年度八幡砦跡発掘調査)

現地説明会の当日は、訪れることはできなかったが、「国分寺北遺跡」の調査地点を踏査した。

昨今の情報化社会の影響もあろうが、現説翌日の底冷えする今日のような日でも、見学者が見受けられた。

八幡台地は、先土器時代からの人々の営みが確認されている遺跡の宝庫であるが、今回の調査によって、弥生時代後期の方形周溝墓や、国分寺関連の住居遺構、中世の住居遺構、また、「八幡砦」の堀・土塁・土橋遺構などが確認された。

八幡砦は、碧海郡中島城主であった今川氏臣板倉重定が、永禄四年(1561)に松平元康によって追われ、額田郡岡城に移り、更に敗退して宝飯郡八幡村に砦を築いたのが始まりである。然し翌年、重定(弾正)は元康勢との戦いで討ち死にした。また、この戦いで渡辺守綱が戦功をあげたので「槍半蔵」と呼ばれるようになったといわれている。

八幡砦は、今までの説として、八幡宮境内地説と国分寺跡遺構利用説とが存在していたが、今回の台地西端に城郭残存遺構が確認されたことにより、八幡地区の歴史を紐解く上で、かなりの裏付けとなったといえる。

これから先予定されている区画整理事業の進展によって、更なる埋蔵文化財が確認されて行くことであろうが、「発掘調査」は、「事実」を後世に残すことに対しては最良の手段ではあるが、あくまでも破壊を前提とした作業であり、「歴史」を後世に伝えて行く最良の手段とはいえないということを、最後に付け加えておきたいと思う。

(順に砦土塁、98D地点、98B地点建物跡、98B地点掘立柱建物跡柱穴群、砦土塁、98B地点掘立柱建物跡、99C地点竪穴式住居跡砦堀跡、砦縁端、土塁西)

(関連記事:平成15年度八幡砦跡発掘調査)