特別展「トリック × イリュージョン」関連の第3弾、第4弾の解説講座に参加した。まだ本展を観覧していない私だが、かなりイメージを膨らませることができた。いよいよ満を持して本展を観覧に向かおうと思っている。

5月24日(水)午後、中央区民センター主催の美術講座「美術への誘い」、そして5月27日(土)午前、道立近代美術館主催の特別展関連イベントとして特別講演会「見ることの不確かさと面白さ」が開催されたので連続して受講した。

まず24日(水)の美術講座「美術への誘い」であるが、講座は北海道美術館協力会アルテピアのボランティア会員が講師を務めて「三岸好太郎の生涯」、「浮世絵の見方」、そして「トリック × イリュージョン」展の紹介と、3部構成で実施された。

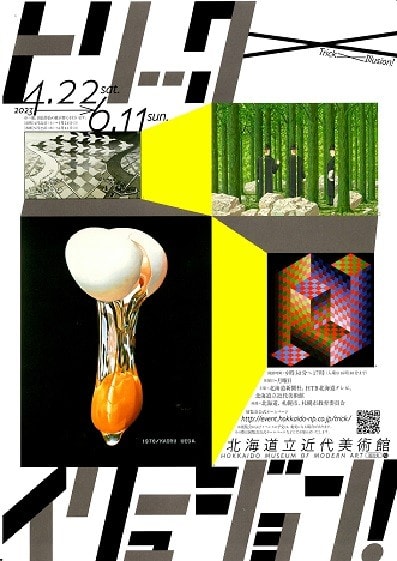

本稿では「トリック × イリュージョン」展の紹介のみに絞ってレポートすることにする。今回の特別展では、前後期併せて66点のいわゆる「だまし絵」が展示されているという。その中から代表的な16点について、各章(ジャンル)毎に紹介してくれた。紹介していただいた作品の多くは、以前に近代美術館の学芸員の方から紹介があった作品と重なっていたものが多かった。以下、紹介された作品名・作者を羅列してみる。

◆第1章 「リアル」をめぐって

・「収穫」礒江毅作 1998年制作 油彩(長谷川町子美術館所蔵)

・「金魚酒 命名 鈴夏」深堀隆介作 2021年制作

※材質は多岐にわたる(個人蔵)

・「なま玉子 B」上田薫作 1976年制作

油彩、アクリル(東京近代美術館所蔵)

・「遠近法のテーブル」高松次郎作 1967年制作

ラッカー、木(東京近代美術館所蔵)

◆第2章 幻惑のオプアート

・「ゲシュタルト・ゼルド」ヴィクトル・ヴァザルリ作

1976年制作 アクリル、キャンパス(北海道近代美術館所蔵)

・「BATTOR」ヴィクトル・ヴァザルリ作 1977年制作

アクリル、キャンパス(北海道近代美術館所蔵)

・「リバティ №5」ヤーコブ・アガム作 1980年制作

リトグラフ、アクリル板、紙(北海道近代美術館所蔵)

◆第3章 交錯するイメージ

・「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」歌川国芳作

1847年頃制作 大判錦絵(小樽芸術村所蔵)

・「昼と夜」マウリッツ・コルネリス・エッシャー作

1938年制作 木版、紙(いわき市立美術館所蔵)

・「マグリットの落とし子たち」ルネ・マグリット作

1968制作 リトグラフ、紙(北海道近代美術館所蔵)

・「ダンス(ロックンロール)セブン・ライブリー・アーツより」

サルバドール・ダリ作 2003年制作 油彩、キャンバス

(諸橋近代美術館所蔵)

・「自画像悲しすぎて話せない」ヴィック・ムニーズ作

2003年制作 クロモジェニック・プリント

(タグチ現代美術基金所蔵)

・「ランチはヘルメットをかぶって」福田繁雄作 1987年制作

ステンレス (福田繁雄デザイン館所蔵)

・「F100号の肖像画」福田美蘭作 2000年制作

アクリル、キャンバス等(作家蔵)

・「美術史の娘 王女B」森村泰昌作 1990年制作

カラー写真、透明メディウム(いわき市立美術館所蔵)

◆第4章 デジタル・トリック

・「花びんと鳥かご」フジ森作 2014~2022年制作

チタン、鉄、プロジェクター、パソコン(作家蔵)

以上を羅列的に紹介されたが、一つ一つの作品についてより深く解説されることはなかった。それはおそらくリポーターの方が自分は専門家ではないと自認していることから深入りは避けたのだと理解した。

続いて27日(土)に開講された特別講演会であるが、「見ることの不確かさと面白さ」と題して北大大学院文学研究院の金子沙永准教授が講演された。

金子氏の講演の内容は大学院生に講義するような印象で、私のような年寄りには金子氏のお話をすべて理解することはかなり困難なことだった。

金子氏はご自分の専門は「知覚心理学(ヒト視覚)」であるとして、「知覚」とは「こころ」の一部とも話された。したがって、私たちは視覚を使って自分の周りの世界を知覚しているとした。ところが、人間が見ているものと思っているものとは必ずしも一致していないことが多いという。金子氏は「見ているものは、けっこういい加減」だと指摘し、「知覚は現実のコピーではない」とも言及した。つまり、人間は見ているものを現実と認識しているが、それは必ずしも現実ではなく「錯覚」をしている場合が多々あるとした。

そして、その「錯覚」を応用(利用)することで「トリック × イリュージョン」展が実現するとお話されたと理解した。そこからは具体的にどのような「錯覚」現象があるのかについて、具体的に事例を提示されながら解説されたが「チェッカーシャドウ錯視」、「ホロウマスク錯視」、「ポッゲルドルフ錯視」、「ヴァザレリ錯視」など専門的な言葉が登場し、私自身が自信をもってレポすることができないので、残念ながら割愛することにしたい。

「トリック × イリュージョン」展の作者がこうした「錯覚」を理解していたか否かは分からないが、学術的にこのように分析することは一興なのだろう…。

さあ、「トリック × イリュージョン」展に関して4度の解説などをお聴きした。いよいよ本展に向かいたいと思っている。

※ 掲載した写真は全てウェブ上から拝借しました。