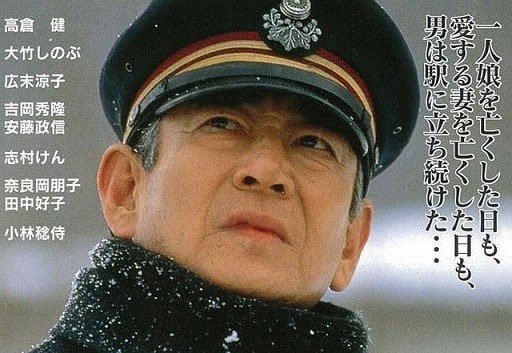

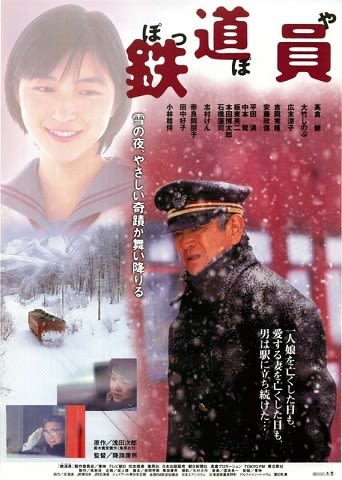

寡黙、一途、不器用、… まさにはまり役といってよいほど高倉健はぴったりと田舎駅長の役にはまっていた。「ぽっぽや」として一生を生きてきた乙松(高倉健)に定年退職が目前に迫る中、彼はその後をどう生きようと思っているのだろうか?

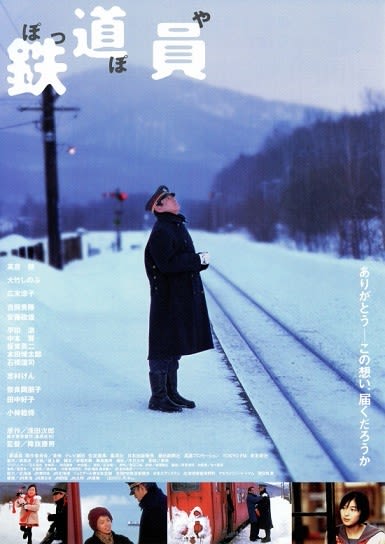

今さらの感もあるのだが、1999年制作の「鉄道員(ぽっぽや)」を観る機会があった。

12月20日(水)午後、かでる2・7の試写室において道民カレッジ事務局が主催する「懐かしのフィルム上映会」があった。

私は以前に一度観たと記憶していたのだが、映画を観ていてどうやら初見だったようだ。

映画は鉄道員一筋に生きてきた主人公・乙松が定年を間近に控えて、親友が第二の人生となる就職口を示しても興味を示さず、鉄道員として一生を全うしたいとの思いから首を縦に振らなかった。

そうして映画は乙松の鉄道員としての生きざまを現代のシーンと、過去を回想するシーンを織り交ぜながら進行する。

乙松は娘の雪子、妻の静枝を人生の途中で亡くしてしまったが、職務に忠実なあまり、生後2ヵ月で死んでいった娘や思いがけない病で死んだ妻を見取ることさえできなかった。

そのことに乙松は胸に痛みを抱えていたのだが、あるとき乙松の前に何度も不思議な少女が現れるのだった…。その少女はいったい誰??

映画は何度も現代と過去を行ったり来たりするので、自分の中で紡ぎ合わせるのにやや苦労したが、それがある意味とても効果的になっていたようにも思われる。

やがて、定年を春に控えた冬のある日、列車の到着を待つホームの上で…。

高倉健の代表作として「幸せの黄色いハンカチ」を挙げる人が多い。私も確かに同映画は高倉健の良さが出た映画だと思うが、「鉄道員(ぽっぽや)」はそれ以上に高倉健のはまり役ではないか、と思うほどだった。

特に冬用の駅長の外套(オーバー)を着込んだ高倉の姿は一服の絵のようにさえ感じた。

今回上映された映画は、いわゆるデジタル処理されたDVD映像ではなく、オリジナルのフィルムを上映したものだった。それがまた何ともいえない効果を醸し出した。色調がクリアではなく、なんとも温かみを感ずるような色調だったのだ。

映画の最後は乙松の悲劇的な最期を映し出して終わるのだが、寡黙で、一途で、不器用な乙松にふさわしい最期だったのかもしれない…。

※ ステージの全体像です。開会式で秋元札幌市長が挨拶しています。

12月18日(月)午後、札幌市民ホールにおいて「支え合いを広げる地域づくりシンポジウム」が開催され、参加した。

そのシンポジウムの基調講演に(公財)「さわやか財団」の会長である堀田力氏が招請され来札した。

堀田氏は「みんなでつくろう あたたかいまち」と題しての基調講演だったが、論理的に何かを語るというよりは、情的に聴衆に訴えようとしたと私には映った。

※ 表情もさわやかな堀田力氏です。

堀田氏は、私がこれまでお聞きした高齢化、あるいは高齢社会を語る時のお話とは一風変わった角度からお話を始められ、新鮮に映った。それは…

長生きをすることは人類の夢だったが、それが今日本では実現できている。秦の始皇帝は強大な権力を持ち、自らの長寿を願ったが叶わなかった。彼はきっと今の日本を羨んでいるに違いない。日本は人類800万年の夢を実現している。

そうした長生きを実現した日本において、高齢者がますます輝いて生きることができる社会にしていく必要がある。そうすることで若い人たちが高齢者を見る目も変わってくると思われる、と…。

高齢者が安心して暮らしていくには、これまでは若い人たちからの支えによって生活することが可能だったが、これからはそうしたことが困難になってきた。支えてくれる若い人が少なくなってしまった現在、これからは高齢者がお互いに支え合うような仕組み(まちづくり)を作っていくことが必要となってきた、と堀田氏は語った。

堀田氏は当年83歳ということだったが、まだまだ若くユーモアも心得ていて、会場の笑いも誘いながら、「さわやか財団」の会長らしく、さわやかに私たちに語りかけた。

シンポジウムは、堀田氏の講演のほか、札幌市の高齢者に対する生活支援体制の現状報告と、二つの事例発表があった。

※ 堀田氏の講演の様子です。私のコンデジではこれがせいいっぱいです。

その中から、私が注目したのは生活支援体制の報告についてだった。

これは札幌市だけではなく、あらゆる自治体が取り組んでいることだと思われるが、最近よく聞く言葉で「地域包括ケアシステム」という言葉がある。この「地域包括ケアシステム」とは、私たちが仮に重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制、のことを指す言葉だそうだ。

地域包括システムが機能していくには、「自助・互助・共助・公助」を繋ぎ合わせることが必要だと考えられているようだ。

これまでは「共助」と「公助」によって支えられてきたが、これからはその二つとともに「自助」と「互助」が大切になってくるという。「自助」については、自分で自分を守ることだが、特に都市部において弱い「互助」をこれからは意識的に強化しなければならないと強調された。

「互助」……、住民同士の助け合い、ボランティアによる支援、地域住民の取組、等々…。地縁の薄い都市部においてどのようなことができるのか?私も一人の住民としてこのテーマについて考え続けていきたい。

このところステージを楽しむ機会が多い。

12月17日(日)午後、赤れんが庁舎において「アートパフォーマンス in 赤れんが」の今季第2回目が開催された。この日は「きもの de JAZZ クリスマスライブ」と銘打って、澤田真希をはじめとする4人のミュージシャンによるジャズコンサートだった。

※ ジャズボーカリストの澤田真希

澤田は「世界最小のジャズボーカリスト」と自称しているらしい。しかし、着物姿からはそれほど小さい方とは見えなかったのだが…。(ある情報では身長145cm未満とか?)

そして彼女を支えたバック陣は、ピアノの高島諭、ベースの柳真也、ドラムスの益子淳平といった面々だった。

※ この日はキーボード演奏だったが、本来はピアノの高島諭

澤田真希は「Fly Me To The Moon」をはじめとして、スタンダードジャズのナンバーを次々と披露してくれた。

私が彼女のMCから聞き取れた曲名は、◇テネシーワルツ、◇酒とバラの日々、◇慕情、◇ラバーズコンチェルト、◇ブルークリスマス、◇クリスマスメドレー、等々…。数えたらアンコールも含めて1時間で13もの曲を歌い上げた。

※ ミスターベースマンの柳真也

彼女が現在いくつなのか、ウェブ上を調べてもわからなかった。おそらく40代後半から50代初めくらいの方ではないか、と思われたのだが…。曲の間に語る彼女のMCもなかなか楽しく、ヴェテランらしさが顔を覗かせるステージだった。

>※ ドラムスの益子の写真を探したが一人で写っているのを見つけることができなかった。

ほぼ満杯になった会場は、彼女の歌やメンバーの演奏に酔いしれた1時間だった。

澤田真希をはじめ、メンバーの方々は札幌市内で精力的にライブ活動を展開しているようだ。機会があったら、そうしたところでのプレーにも耳を傾けたいと思った。

12月16日(土)午前、道立近代美術館のホールにおいて道銀文化財団プレゼンツの「北海道近代美術館 コンサート」が開催された。

この日の演奏者は、ソプラノの亀谷康子さんとピアノ伴奏の塚田馨一さんとのペアによって、「愛を歌う」と題しての演奏会だった。

実は亀谷泰子さんは、私の知人夫妻の娘さんである。そうした関係もあり、これまで何度も彼女のステージを聴いた経験があった。彼女の活躍の場は、ソリストとしても幅広く活躍しているが、市内で開催されるオペラのマドンナ役として数多くの舞台を踏んでいる方でもある。(私は彼女が出演した「イル・カンピエッロ」の舞台を見たことがある)

さて、この日は「愛を歌う」と題して、洋の東西に伝わる愛の歌を次々と披露してくれた。その曲目は…、

◇オンブラ・マイ・フ(なつかしい木陰)/ヘンデル作曲

◇歌劇「エジプトのジューリオ・チェーザレ」より“この胸に息のある限り”/ヘンデル作曲

◇中国地方の子守歌/日本古謡/山田耕筰 編作曲

◇この道/北原白秋 作詞/山田耕筰 作曲

◇演奏会用アリア「すてきな春に」/峯陽 作詞/小林秀雄 作曲

◇喜歌劇「こうもり」より“侯爵様、あなたのようなお方は”/ヨハン・シュトラウス 作曲

◇たぐいなく優美な面影/ドナウディ 作曲

◇喜歌劇「キャンディード」より“着飾って、きらびやかに”/バーンスタイン 作曲

音響効果が素晴らしいとはお世辞にも言えない道立近代美術館のホールに亀谷さんの美しいソプラノが響き渡った。

亀谷さんのステージは、独身時代から何度も聴いていた。その後、塚田氏と結婚されてからも彼女は活動を続けていたが、一時出産でステージを離れるも、再び活動を開始した。

以前と比べても、その声量に衰えはまったく感じられなかったが、それよりも声に深みが増したように感じられたのが嬉しかった。

亀谷さんも、塚田さんも、学校の教員としてお勤めしながら、音楽活動も続けられていると聞いた。さらに二人は子育て業にも勤しまねばならないことを大変なこととも思われるが、ぜひとも両立、三立をめざして頑張っていただきたいと思う。

世は二刀流時代(?)なのだから…。

思い返すと、2009年の年末、前年のある講座で親しくなったリタイア組のオヤジ3人組が、「年末に第九というのもちょっといいんじゃない」的なノリで「札響の第九」を聴いたのが始まりだった。

以来欠かすことなく、途中からさらにもう一人が加わり、4人でこれまで連続して9年間も連続して「札響の第九」を聴いている。

「札響の第九」のどこが良いのか、クラシックに疎い私には大して分からずに、ここまで惰性で続けてきた。しかし、惰性も9回も続けると「これは私にとって一つの宝物になるかもしれない」などと思い始めた。こうなったら、10年も、15年も続けてみようか、などと考え始めている。

私たちの席は、今や定席のようになった格安であるステージ後方のP席である。このP席がなかなかなのだ。正面から後ろ向きとなる指揮者の表情がしっかりと見えるのだ。しかもステージから非常に近い位置である。

さて、今年の「札響の第九」であるが、指揮者が札響にとっては初めての方で、広上淳一という方だった。

演奏会はお目当てのベートーベンの第九の前に、モーツァルトの「交響曲第9番ハ長調K.73」が演奏された。

「モーツァルトの第九」は、明るく華やかな曲調で、とても聴きやすい曲だったが、そのときの広上氏の指揮ぶりが印象的だった。とてもリラックスした表情で、しかもこれまでの指揮者では見せたことのないトリッキーな動きもあり、見ていても広上氏はいかにも楽しそうに指揮しているように見えた。

約12分の曲が終わり休憩に入ったのだが、私は思わず隣のH氏に「指揮者はずいぶんリラニックスして、楽しんでいるようにさえ見えましたね」とつぶやいた。ところがH氏は「いや、ネットの情報を見ると、相当激しい方のようですよ」と返された。

ネットで調べてみると、広上淳一氏は今年4月から札響の友情客員指揮者に就任している。広上氏の業績を語るものとして、世界各地の交響楽団を指揮された後、2008年に京都市交響楽団の常任指揮者に就任後、低迷していた京都市響に能力を驚異的に向上させたとして、2015年に楽団とともにサントリー音楽賞を受賞されたそうで、情熱的な指揮者としても名高いようだ。

さて、本命のベートーベンの第九である。広上氏の表情が初めから一曲目とは違っていた。明らかに気合の入った表情が見て取れた。

動きは一段と激しく、全身を使い、四肢を使い、まるで踊るがごとくという表現がぴったりのような指揮ぶりだった。そして一人ひとりプレイヤー(演奏者)に厳しい目つきで迫るようなシーンも度々あった。

比較的小柄な身体をフルに使い、時には指揮台から飛び跳ねるような場面も何度かあり、ともかく情熱的だった。

そして印象的だったのは、合唱が始まったとき、合唱団と一緒に歌っている。多くの指揮者も歌っているように口を動かしているが、広上氏の場合は本当に歌っているように見えた。そして何度も合唱団に向かって親指を立てgoodのサインを送っていた。それに応えるように合唱団の歌声はいつにもまして会場内に重低音のように大きく響き渡っていたように聴こえた。

以前の演奏との比較などとてもできない私だが、きっと演奏者たちも今年の演奏に満足しているに違いない。

来年もまた、「札響の第九」に足を運びたいと思っている。

時節柄と言おうか、私のようなリタイア組でも忘年会なる飲み会が今週は続いた。会場は年金族の懐を痛めぬようにと、いずれも格安の居酒屋で行われることが多いのだが、一つだけ好印象を持った店を紹介していただいた。

11日(月)が「めだかの学校」、15日(金)が「退職組織の役員会」、そして本日16日(土)が「札響の第九」を聴いた後の「オヤジの会」の忘年会と、今週は三つの忘年会が重なった。

それぞれこの一年、いろいろな形でお付き合いさせていただいた方々との今年最後の語らいはどれも楽しいものだった。

ただ、リード文でも触れたとおり、私たち年金族にとって高価な店での会合はなかなか叶わない。どうしても格安な店での会合となってしまうため、会場が小さかったり、騒がしかったり、という我慢を強いられる会場となってしまう。

そんな中、「退職組織の役員会」の忘年会だけは、少しだけそうした思いをしなくてよい会場がセットされた。

その店は、中央区南5条西4丁目の富士会館ビルの3階に入っている「三海の華」という寿司、魚介料理・海鮮料理を扱う居酒屋だった。

「食べログ」の口コミでも「手頃な値段で高級感を味わえる」とあったが、まさにその通りの感想を私も持った。

私たちはコース料理の中で、最低価格の「華コース」だったが、コース料理が2,500円、飲み放題2時間で+1,500円、合計4,000円のコースだった。

私たちは10人の会合だったが、部屋は完全個室の掘りごたつ仕様で落ち着いた雰囲気の部屋だった。ちなみに当日のメニュー表が配布されていたので、それを持ち帰り転写すると…。

《華コース》

◇前菜 汲み上げ湯葉、知床鶏燻製、白貝酒蒸し

◇造里 本まぐろ赤身、松川カレイ

◇焼物 真タラのムニエルポン酢バター

◇揚物 季節の天ぷら 海老・チカ・長いも・春菊

◇食事 握り鮨 5貫

◇止椀 あら汁

といった内容だった。コース料理としてはおそらく最低価格なのだろうが、格安居酒屋族としては十分な内容だった。これは今後、何かのときには利用したくなる店だった。

さて、忘年会について一つだけ思うことがある。それは日本の正月に季節感がなくなってきたのと同様、忘年会も単なる飲み会のような感じがしている点がちょっと気になる点である。

あるいは私の職業病的なものなのかもしれないが、やはりそこには忘年会としての意義を見出したい思いがするのだ。せめて、集まったグループの一年を振り返るとか、各々が一年を振り返ってみるとか…。

そんなこと子どもじゃあるまいし、という声も聞こえてきそうだが、単なる飲み会じゃなぁ…、という思いが私の中にはどうしても残る…。

実は、退職組織の新年会が1月11日に予定されているのだが、事務局から一つの提案があった。その提案とは、各テーブル毎にそれぞれの一年の抱負のようなことを語り合う時間を作りたいと提案があった。その際、私はテーブルの進行役を依頼された。

同じく進行役を依頼されたある方から、「そんなことをしたら場が白けてしまう」という発言があった。その通りなのかもしれない。しかし、私はテーブルに座る方々の中に初対面の方もいるので、「自己紹介的なものでも良いのではないか」と発言し、事務局の提案を了解した。

う~ん。このあたりは案外難しい問題のような気もする。お酒を介して懇親を深めるだけで十分なのだが、プラスαがあってもいいのかな?とも思う忘年会ウィークだった。

12月12日(火)午後、北海道国際交流・協力総合センター(HIECC)が主催する「国際情報セミナー」が開催され参加した。

セミナーは、毎日新聞外信部長の小倉孝保氏が「2017年から2018年へ ~日本を取り巻く世界情勢~」と題する講演を拝聴するものだった。

小倉氏はまず、「世界情勢の概況」ということで次のようなスライドを提示した。

1.民主主義の後退

ロシア、トルコ、ベネズエラ、東ヨーロッパ、米国

2.グローバリズムとローカリズム

国際化とグローバリズム、文化と文明、グローバル疲れとローカルーへの回帰→分離独立運動、〇〇ファースト

3.揺らぐパックス・アメリカーナ

米国の陰り、核による支配の終焉、中国やロシアの台頭

このように提示して、小倉氏はジャーナリストから見て、世界情勢は非常に面白い時代に入った。世界はドラスティックに動いてきていると話した。

「これは興味深い話が聴けそうだぞ!」と期待したのは、私だけではなかったはずだ。

時々刻々と変わる世界の情勢を、取材する側の最前線にいるからこそ見えてくること、あるいはニュースとして伝えられる裏側の情報など…。テレビや新聞では伝えられないこともあるいは聴くことができるのではないか、というような期待があった。

氏はまず「北朝鮮と米国」についての話から始まった。その北朝鮮について、氏は金日成時代の朝鮮戦争の話から入っていった。つまり歴史のお勉強である。

確かに今の状況を知るためには、それ以前の歴史を理解しないことには理解できないことは誰もが分かっているのだが…。氏が話そうとしたのは、北朝鮮が核を持つことにこだわるのは、世界冷戦が終焉したことにあるということのようだった。

しかし、私には今の状況から、これからどうなるのかジャーナリスト特有の臭覚で今後を占ってほしかった。

続いて、中東問題に話は移った。話題の中心は、サウジアラビア王室の異変についてだった。この異変の背景にはサウジの人口問題、あるいは石油依存からの脱却といったサウジ特有の問題があるとした。

一方で、イスラム社会のスンニ派とシーア派の抜き差しならぬ対立の構造を説明するのだが、氏自身の中でこの問題についてどれだけ整理されているのか、聞いている私にはよく理解できなかったことが残念だった。

さらに、話はトランプのエルサレム首都宣言や、欧州連合の将来、スペインカタルーニャの独立問題などに触れたのだが、それらすべてが別々に論じられてしまったことが残念に思われた。

私としては、小倉氏が最初に示した国際情勢の概況を示す三点がどう関連し、今の情勢を招いているのか、そして日本はそうしたことにどう対処していけばよいのか、的なお話を伺いたいという期待があった。

もちろん、どの問題をとっても微妙な問題ばかりであるから、小倉氏としても簡単に口にできないことも多いに違いない。しかし、聴いている私たちに何か手掛かりになるようにことを期待していたのだが…。

セミナー参加者は200名弱といったところか?そう感じたのは私だけだったらいいのだが…。

12月12日(火)午前、札幌大公開講座「地域創生入門」の後期第12回目の講義があった。この回の講師は江別すずらん病院の認知症患者医療センター長である宮本礼子氏が「認知症は病気?老化?」と題しての講義だった。

公開講座のナビゲーター役である札大・本田教授によると、宮本氏が認知症研究・実践者では道内屈指の方という紹介があった。

宮本氏は冒頭、国内の認知症研究の第一人者である長谷川和夫聖マリアンナ医科大学名誉教授がご自分のことについて「長い診療経験から認知症であることに間違いはない」と診断されたことを紹介した。そして長谷川氏はこうも述べたという。「歳をとったんだからしょうがない。長生きすれば誰でもなる」と話されたことを紹介した。

実際、推計によると2025年には、80~84歳では約24%、85歳以上では55.5%の人が認知症になるとの推計も出ていて、宮本氏は100歳以上では100%とも言われた。

※ このイラストは宮本氏のすずらん病院のHPに載っていたものです。

さて、認知症の定義であるが、宮本氏はこれも明快に「脳の働きが低下したために誰かに支援してもらわないと生活できなくなった状態」とした。それは記憶・理解・判断・言語など広範囲に及ぶものである。

認知症の中でも罹患率の高いアルツハイマー型の症状の進行について宮本氏は次のように説明された。

◇発症前期 → 無気力、物忘れ

◇初 期 → 出来事全体を忘れる。日時が分からない。迷子になる。

◇中 期 → 場所が分からない。衣服の着脱困難。家事ができない。迷子になる。

◇末 期 → 意思の疎通困難。失禁。無言。寝たきり。嚥下障害。

もし、不幸にして罹患した場合は人は薬に頼りたいが、認知機能の改善、進行遅延、幻視・妄想等の改善などに期待されるが、薬は万能ではないことを知っておくべきという。

認知症は高齢(老化)とともに避けては通れない症状ではあるが、症状に陥る確率を下げる方法として、次のようなことが考えられるとした。

◇高血圧症、脂質異常症、糖尿病の治療

◇魚と野菜主体の食事

◇緑茶やワインを飲む

◇毎日30分以上の運動

◇楽しく頭を使う

さあ、私の生活はどうだろうか?

誰でも老化と共に避けては通れぬ症状とはいえ、できるならそうならないことを願いたい。そのためには確立を下げる方法を実践しなくちゃいけませんね!

※ 演奏中の写真はもちろんNGである。そこで演奏前のステージの様子をパチリと。なかなか雰囲気があると思いません?

12月9日(土)午後、北海道文化財団が主催する本年度第1回目の「赤れんが音楽会」が開催された。開催を待ち望んでいた私は他の予定をキャンセルして赤れんが庁舎に足を運んだ。

この日のプレイヤーは「蛇池雅人カルテット」だった。

メンバーは、saxの蛇池雅人、guitarの長沼タツル、bassの伊藤未央、dramsの宇野修という面々で、ジャズのことなど分からない私だが、相当な実力をもった人たちのグループのようだった。

※ リーダーのsax蛇池雅人

※ 写真はNGだったので、メンバーの写真をウェブ上で懸命に探し、なんとか4人の顔写真を入手しました。

演奏された曲目は、リーダーの蛇池が語っていたように、こうした類のライブではジャズ初心者が多数を占めていることから、比較的ポピュラーな曲がラインナップを占めた。

その曲目は(順不同)、

◇The shadow of your smile(ザ シャドウ オブ ユア スマイル)

◇I mean you(アイ ミーン ユー)

◇On green dolphin street(オン グリーン ドルフィン ストリート)

◇Winter wonderland(ウィンター ワンダーランド)

◇Misty(ミスティ)

◇Take five(テイク ファイブ)

◇The Christmas song(ザ クリスマス ソング)

そしてアンコールに

◇Take the A train(テイク ザ エー トレイン A列車で行こう)

以上8曲を1時間にわたってたっぷりとジャズの王道スタンダートナンバーを聴かせてもらい、私は温かい気持ちで雪道を帰路についた。

※ guitarの長沼タツル

※ bassの伊藤未央

※ dramsの宇野修

後日談がある。

ライブではアンケートを求められて、私も記入して提出したつもりになっていた。

ところが帰宅してみると、アンケート用紙は手元にあって、ライブのプログラムがないことに気が付いた。つまり私はアンケートのつもりでプログラムをスタッフに渡してしまったようだ。

このブログのためにも、プログラムを入手したいと思い、主催の北海道文化財団に電話をしたところ、親切にも送付していただけることになった。

そのプログラムが本日我が家に届いた。そこには丁寧にもアシスタントマネージャーの方からライブに参加してくれたことに対する謝意の言葉を添えて届けてくれたのには感激した。

感激した私は、直ぐにお礼の電話をさせてもらったことは言うまでもない…。

さあ、次回のクラシックライブ(来年1月27日)もぜひ出かけよう!

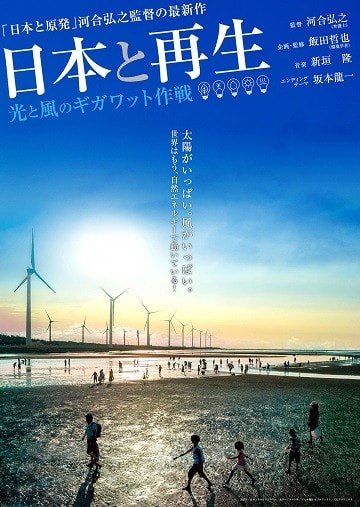

脱原発運動をけん引する弁護士・河合弘之氏は「原発を無くしても、自然エネルギーで地域も経済も再生できる」と信じ、世界の自然エネルギーの実情を知る旅に出た様子を追う映画である。それはツルース(Truth)か? それともフェイク(Fake)か?

12月10日(日)午前、エルプラザにおいて映画「日本と再生 ~光と風のギガワット作戦~」の上映会が開催された。

映画はこの映画の監督でもある河合弘之氏と環境学者の飯田哲也氏がドイツをはじめ世界各地のエネルギー事情を視察する様子を追った記録映画である。

脱原発運動をけん引する河合氏が作る映画であるから、当然世界の流れは脱原発に向かっていることを強調する内容だった。

印象的だったのは、ドイツ国内のあらゆるところに林立する風力発電の風車の壮大な光景だった。ドイツは福島原発事故を受け、それまでの原発推進から一転して脱原発を打ち出したことは多くの人が知るところだ。

映画の中で、そのドイツについて、ドイツはフランス原発で発電した電気を輸入している電力を賄っていると主張する原発推進派からの攻撃についてドイツ高官は次のように回答した。

ヨーロッパの場合、電線網が国境を越えて張り巡らされているそうだ。したがって、フランスからドイツに入る電気量は確かに多いが、それはドイツを経由して他国へ送られる電気であって、ドイツが購入しているものはごく一部だということである。総量としては、むしろドイツからフランスに送られる電気量の方が多いというドイツ高官の話が紹介された。

またアメリカ国防省が軍隊キャンプなどで積極的に自然エネルギーを取り入れようとしている例や、中国が想像していた以上に自然エネルギーに傾注している事例などが描かれていた。

※ この映画を製作・監督した弁護士の河合弘之氏です。

映画の上映が終わった後、監督の河合弘之氏と北海道教育大釧路校の准教授で自然エネルギー発電の実践者である平岡俊一氏のミニトークがあった。

その中で河合氏が強調されたのは、2015年に締結されたパリ協定によって潮目が変わったと強調した。それまで温室効果ガスの排出規制に強硬に反対してきた中国、インドなど、そしてアメリカも含めて全110の国と地域が締結した協定は、全世界が自然エネルギーへの転換を目ざす契機となると確信すると河合氏は語った。

※ トークに登場した平岡俊一道教育大准教授です。

原発廃止論と温室効果ガス問題は、厳密にいうと分けて論じるべき問題かとも思うが、河合氏は原発を廃止し、自然エネルギーの導入を主張している観点から同一線上の問題ととらえているということなのだろう。

河合氏は主張した。原発は経済的にも大きな負担(事故や廃炉)を背負うものであり、今や自然エネルギーの方が経済的にも環境的にも、クリーンで安価な電力が供給できる環境が整った、と…。

ただ、原発推進派の人たちの力も根強いものがあり、それに負けないよう粘り強くその優位さを説いていく必要があると強調された。

原発問題については、脱原発派も、原発推進派も、自派に都合の良い情報のみを喧伝するところがあるようだ。何がツルース(真実)で、何かフェイク(嘘)か、私たちは注意深くニュースや情報に当たらねばならないと思っている。