今日は少々暇を持て余して、本棚の整理をしたり、地震後まだ開いていない段ボールの中身を確認したりしている。

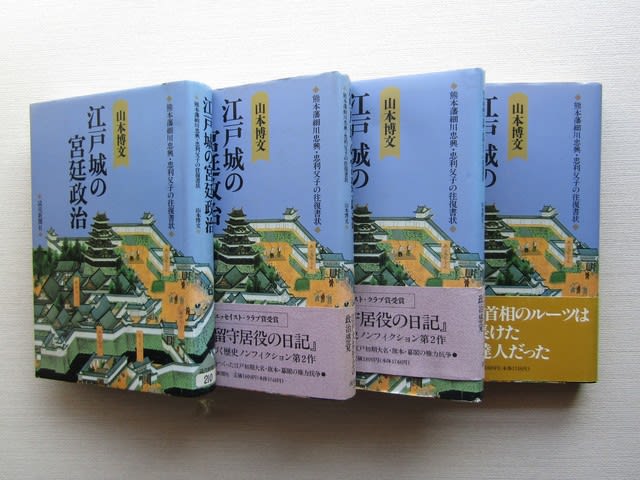

写真の山本博文氏の名著「江戸城の宮廷政治」は細川家初期を知るうえではバイブルのようなものである。

これがなんと都合四冊顔をそろえて、私自身が驚いている。これに文庫本も別に一冊ある。

但し一番左は除籍本である。これは書き込み専用である。

この本はこれとは別に、数冊購入しては人様にプレゼントした記憶がある。

四冊はさすがにひんしゅくもので、いずれは何方かに差し上げるかどうか、しようと思う。

同じくバイブル的著作、戸田敏夫著「細川家史料による・天草島原の乱」や「戦国細川一族・細川忠興と長岡与五郎興秋」も二冊ずつ本棚に並んである。

わが本棚は収蔵能力を失い相当数の本が段ボールに入ったまま、読みかけの本はまさしくデスク廻りに積みあがっている。

これ等の余計分の本はまた段ボール行きの運命であるが、なんでこのようになったのか自分でも不思議に思っている。

爺の健忘症も極まったか・・・歳はとりたくないものだ。