ヤフオクに細川家家臣・土山家にかかわる史料が大量に出品されている。

土山家は綱利公の生母清高院の実家の清水家との関りが見受けられるが、この史料に於いても裏付けが出来そうな感じがする。

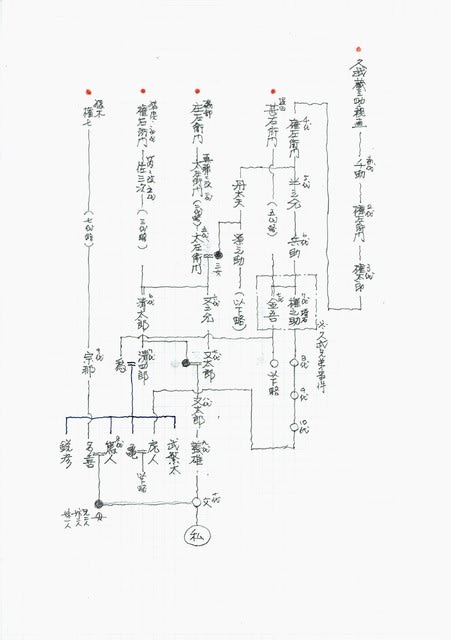

また春日局の実兄・斎藤利宗(立本斎)の妹が、土山家に嫁いでいることを窺わせる系図も見受けられて興味深い。

これだけのものが一気に出るのだから、土山家にかかわり深いお宅から出た物であろうが、これらのものがバラバラになるかと思うと悲しい気分にさせる。

・ah35_熊本士族 旧家初出 知行宛行状 肥後細川家 第3代 細川綱利 寛文?年

・ah36_熊本士族 旧家初出 知行宛行状 肥後細川家 第4代 細川宣紀 正徳6年

・ah37_熊本士族 旧家初出 知行宛行状(3) 肥後細川家 第5代 細川宗孝 享保19年

・ah38_熊本士族 旧家初出 知行宛行状 肥後細川家 第6代 細川重賢 明和6年

・ah39_熊本士族 旧家初出 知行宛行状(5) 肥後細川家 第6代 細川重賢 寛延元年

・ah40_熊本士族 旧家初出 知行宛行状(6) 肥後細川家 第7代 細川治年 天明6年

・ah41_熊本士族 旧家初出 知行宛行状 肥後細川家 第8代 細川斉茲 天明8年

・ah42_熊本士族 旧家初出 知行宛行状(8) 肥後細川藩 第9代 細川斉樹 文化9年

・ah43_熊本士族 旧家初出 知行宛行状(9) 肥後細川藩 第10代 細川斉護 文政9年

・ah44_熊本士族 旧家初出 知行宛行状(10) 肥後細川藩 第10代 細川斉護 弘化4年

・ah45_熊本士族 旧家初出 知行宛行状 肥後細川藩 第11代 細川慶順(韶邦) 万延2年

・ah46_熊本士族 旧家初出 知行所附目録 弘化4年

・ah47_熊本士族 旧家初出 知行所附目録(2) 文政11年 216cm

・ah48_熊本士族 旧家初出 知行所附目録 寛暦11年 222cm

・ah49_熊本士族 旧家初出 知行所附目録 131cm 明和6年

・ah50_熊本士族 旧家初出 知行所附目録 88cm 寛文?年

・ah51_熊本士族 旧家初出 江戸期 古文書 花押印有

・ah52_熊本士族 旧家初出 古文書 大量 まとめて 肥後細川藩 関係書類 大量 歴史資料

・ah53_熊本士族 旧家初出 江戸時代 家系図 古文書 肥後 細川家 美濃 斎藤家etc 貴重資料 大量 まとめて

・ah54_熊本士族 旧家初出 細川光尚? 細川綱利? 六丸様 書 紙本 肉筆 掛軸

・ah55_熊本士族 旧家初出 第6代 細川重賢 霊感院 一行書 紙本 肉筆 掛軸 九曜紋

・ah56_熊本士族 旧家初出 第3代 細川綱利 妙応院 書 紙本 肉筆 掛軸 九曜紋

・ah57_熊本士族 旧家初出 中国 馬之図 肉筆紙本 掛軸

・ah58_旧家初出 肥後拵え 金象嵌/目貫 太刀 日本刀

・ah59_旧家初出 肥後拵え /目貫 太刀 日本刀

・ah60_旧家初出 肥後拵え 九曜文/目貫 太刀 日本刀

・ah61_旧家初出 肥後鍔 /目貫 太刀 日本刀

・ah62_旧家初出 忠久作 肥後鍔 金象嵌 /目貫 太刀 日本刀

・ah63_旧家初出 肥後鍔 透かし /目貫 太刀 日本刀

・ah64_旧家初出 肥後鍔 金象嵌/目貫 太刀 日本刀