ヤフオクに於いて「エンタイヤ」というくくりがある。消印が押された手紙・ハガキの事だが、これを収集する人が多いことに驚かされる。

私は、その消印が押された書面に興味をもって時折ながめているが、今回は次のようなハガキを発見した。

明治天皇が崩御された数月後の新年のあいさつ文である。

「諒闇中」のことであり、年賀は差し控えるというものだが、改元に伴う初めての新年に際しこのようなものを印刷している。

「諒闇」などという言葉も知らないから、ググってみると、「諒闇(りょうあん)とは、天皇が、その父母の崩御にあたり喪に服する期間。」とある。

そういう時期だから国民も喪に服して、年賀も遠慮するという訳だが、一般庶民の文章としてはこれで良いのかとも思える。

添えられた挨拶はほとんど現在の年賀状のものと同じではある。

ちなみに明治天皇の崩御は明治45年7月30日であり、則大正元年と改元されたが5ヶ月後はこのハガキの如く、大正二年という訳である。

大変興味深く、ご紹介するものである。

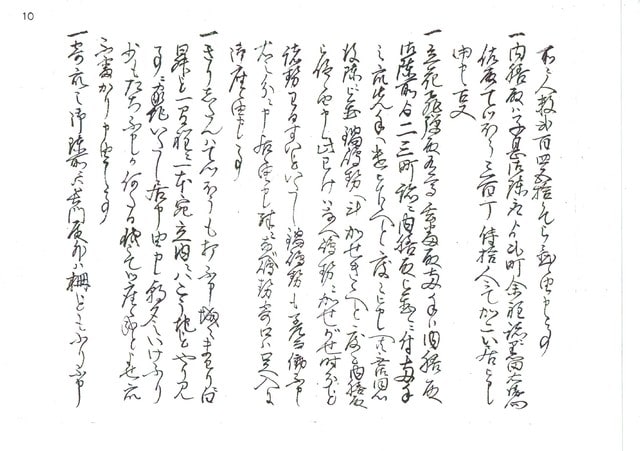

(寛永三年十一月)廿・廿一日

|

| 廿日

| 次

豊後横目へ音信ノ |一、豊後ノ御横目衆へ、蘆田與兵衛御使者ニ被遣候処ニ、御小袖弐つ宛被下候由被申候事、宇野七右

使者ニ小袖ヲ給与 | 衛門所ゟも書状給候事、

サル | (栗野)(加藤)

速見郡蔵納当物成 |一、速見郡御蔵納、田畠共ニ当物成皆済目録、宇野七右衛門所ゟ被差上候を、伝介・新兵衛へ相渡候

皆済目録 | 事

| (曽根村、規矩郡) 桑原主殿与

赤貝取ノ舟 |一、赤貝取之舟を、今日そねへ廻可申旨、山田忠三郎にて被仰出候、御■鉄炮衆○五郎兵衛を遣、申

| 渡候事、

|

採銅所ノ赤銅山見 |一、採銅所之赤かね山之様子、春木金大夫見及可申旨、道倫御使にて被 仰出之由ニ而、緑青出申候

分 緑青ヲ持参ス | を持参被仕候、道倫ヲ以可被申上通、金大夫ニ申渡候事、

金山鉄炮足軽小倉 |一、金山へ被遣候御鉄炮衆、小倉ニ而御蔵納之田ヲ作り、御年貢納申ニ付而、かわり候て山へ参候由

ニテ蔵納ノ田ヲ作 | 候、御年貢も早々仕廻候て、不替ニ参候様ニ可被申付通、山田加左衛門へ申渡候也、

り交替シテ勤務ス |

曽根之宿割奉行 |一、曽根御宿割奉行歩ノ御小性黒木三太夫ニ、御供衆ノ書立相渡、遣候事、

|

|

| 廿一日

|

忠利泊鷹野 |一、今朝そねへ、御泊鷹野ニ被成御座候事、

| (東福門院和子)

高仁親王誕生 |一、中宮様若宮様御誕生ノ注進のため、御小早罷下候、則上方ノゟノ 御状共、そねへ次飛脚ニて上

| (高仁親王)

| ヶ申候事、

| (広門)

筑紫広門室 |一、筑紫主水殿御内儀、御送候て被参候村上半右衛門、今朝下着被仕候事、

大坂城普請ノ鉄炮 |一、大坂ニ詰居候御鉄炮衆・御長柄衆、御普請仕舞申由ニて、下り申候事、

長柄足軽下着 |

| (正次)

日損幷出府ノ供ニ |一、芦田與兵衛、例年ハ御借米かり不被申候へ共、当年ハ知行日ニ焼申候、其上来年御供之筈候間、

ヨリ借米願 | 御借米かり申度通、理り被申上候、来年御供候間、かし可被申由、松本彦進・豊岡甚丞へ申遣

候也、

知行懸り物 |一、福田吉介、知行懸り物ノ儀ニ付、書物被差上候、新地同前ニ御座候間、懸り内ハ御座有間敷儀と

| の紙面ニ而候、併、吉介方ハ親善右衛門被放御扶持ニ付而、親知行、則吉介ニ被下候間、新地同

| 前にてハ有之間敷候、飯銅庄内なとニも親知行を被下候へ共、是ハ初被下候へ共、親知行ニ上納

| (ママ)

| 物大分ニ御座候ニ付而間、被下候とても身躰罷成間敷由候間、知行ハ被召上、御扶持方被下候様

| 〃〃 〃

| ニと理り被申上、御扶持方被遣、被 召置候へ共、其後又御知行被下候間、是ハ親知同前ニ候

| 条、各別にて候間、申渡候事、

忠利ノ太刀ノ用 |一、御太刀共不残、北原新十郎そねへ持参可仕旨、被成 御書、則申渡、新十郎持参被仕候也、

| (菊野)

江戸ヘノ進物 |一、江戸へ御進物共、いつ調可申候哉、伊織ニたつね可申通、 御意野由にて、熊谷九郎兵衛ゟ申来

| 候間、則林角兵衛にて、伊織へ申届候ヘハ、明日飯田才兵衛参上被申候間、様子具ニ可申上候由

| ニ候事、

江戸ヘノ書状 |一、江戸への 御書共調候て、飯才兵衛明晩そねへ持参可被仕旨 御意ノ由、熊谷九郎兵衛ゟ申来候、

| 則才兵方へ申渡候事、

親王誕生ノ注進ノ |一、中宮様 若宮様御誕生之注進ノ御小早、去十三日ニ大坂出舟仕候て、今日ミの刻ニ小倉下着、延

小早延着ノ弁明ヲ | (白井) (鏡)

船頭惣奉行書上グ | 引之由そねゟ被成 御書ニ付而、則兵介・善右衛門へ申渡、きんミ仕、をそく罷下候子細之書

| 物、兵介・善右衛門仕候を、そねへ指上ヶ申候事、

|

朝山斎助姉下着 |一、斎助あね下着候ハヽ、夜ニ入、ふねゟあかり、風呂なとたかせ候て、入申候様ニと 御意之由、

| 熊谷九郎兵衛ゟ被申越候間、則林角兵衛方へ申渡候也、

|