先に「関口芭蕉庵」に少しふれたが、これは芭蕉が神田上水の工事に関わった時、この場所に住んだのではないか等と言われるが、どうやら当時の「芭蕉記念館」的な感じがする。

逆に今はなくなってしまっているが深川に「深川芭蕉庵」があり、「古池や蛙とびこむ水の音」の名句を産んだ「蛙合せ」の興行が行われた場所として有名である。

随分多くの門人が集ったというから、この小さな庵での開催は考えられず、近くのお寺を借りての事ではなかったかという。

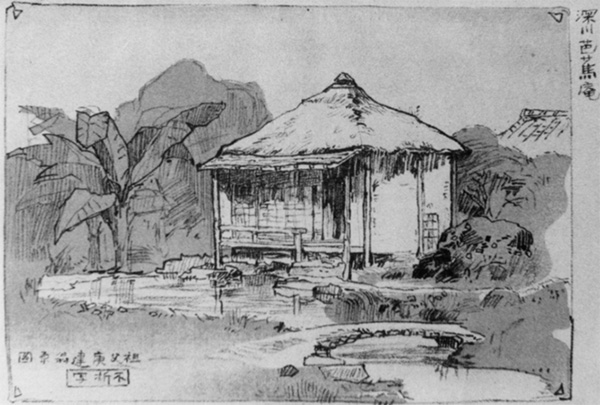

芭蕉庵には古池があったといい、左は中川不折描く処の「深川芭蕉庵」、右はその庵に芭蕉が描かれて居り、その古池の様子もうかがえる。

この芭蕉庵どこにあったのかと思い、江戸古地図を開き、「本所深川絵図」(ズームアップして左端にスライド)を眺める。

隅田川に小名木川が合流する辺りに万年橋があり、角は「紀伊殿」屋敷があり、その場所にこの芭蕉庵は存在したらしい。

深川常盤一丁目、隅田川の上流部は新大橋、下流は清洲橋である。

こちらは有名な広重の浮世絵「大はしあたけの夕立」、描かれているのが大橋、対岸に見えるのが安宅(あたけ)と言われる場所、

ここに幕府の御船蔵があったが、現在の新大橋一丁目である。芭蕉庵から上流わずかな距離である。

つまり芭蕉庵はこの橋を渡ってすぐ右手である。もっとも芭蕉存世のころには隅田川は両国橋しかなかったようである。