先にご紹介した如く、「明智系喜多村系図」にある、明智光秀末子・内治麻呂や、その子喜多村市之進の存在を明らかにされた

仙台市在住のHT氏の研究草稿をお送りいただいた。

まだ完成稿ではないとお聞きするが、御承引いただき現段階で当サイトで全文をタイピングして、ここにご紹介するものである。

写真などについては、スキャン後トリミングして体裁を整えた。

記述内容について資料の紹介などに就いては、当方の責任において年代順に並べ替えたりしている。

文章についてはHT氏の草稿に忠実にタイピングしたつもりである。以上当方の責任においてご紹介申し上げる。

尚、翻刻文についてはA3判5頁に亘っているが、「喜多村市之進覚書‐翻刻文」として数回に亘りご紹介する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

光秀の孫の記録・喜多村市之進覚書

■光秀の孫の記録・喜多村市之進覚書

380年前この覚書を書き留めた人・喜多村市之進は、四国徳島藩の月次献上の使者として江戸藩邸で活躍していました。

父は明智光秀の末子で、のちに喜多村弥平兵衛として16,000石に取り立てられた人物です。

覚書のはじめは、天正十年六月八日付け 市之進の祖父・喜多村出羽守宛の筒井順慶の伊賀越えの礼状から始り、九月七日

喜多村市之進と結んでいます。

父・喜多村弥平兵衛の生い立ち、祖父の伊賀越えの記録、本能寺の変については明知家の孫として聞き伝えられた文や悩

みを書いています。

この巻物は六年ほど前、山形県下の古物市場に出品されたものを入手したものです。

旧年、NHKで大河ドラマ「麒麟がくる」では明智光秀が主役のドラマでした。

終末は光秀が謀反を起した「本能寺の変」でドラマが終了しました。

この後、史実として光秀の最後の戦い「山崎の戦い」以後明智家の男系子孫の生存・発見の話もありませんでした。

■本能寺の変から78年、光秀の孫が生きていた

本能寺の変から78年のち、明暦三年(1657)明智光秀の孫が徳島藩で生存活躍していることが判る史料が見つかりました。

その資料発見の発端はこの「喜多村市之進覚書」からでした。

■この覚書を記した喜多村市之進 喜多村家の先祖書提出文から謎がとける。

この覚書をかき留めた喜多村市之進は、この覚書400行の最後尾に「九月七日 喜多村市之進」と署名しています。

この喜多村市之進はどんな人物か、覚書から手がかりになる何かを探しだせるか?

喜多村家の先祖書幕府に提出する最後尾に次の文があります。

一、天下一統触之節 = 綱吉就任の年(延宝八年・1680年)

ニ、私儀阿州に居 = 市之進は徳島に居

三、家老賀島主水 = 藩家老(賀島重玄)

四、淡路守 = 松平淡路守(4代・蜂須賀綱矩か)遣いが幕府に先祖書を幕府に指上げた

この四つのキーワードから綱吉就任の年延宝七年か八年に喜多村家の先祖書は藩を通して出されたと思われます。

この提出から遡る何年か前に、喜多村市之進が藩の中で何かしら記録に残る仕事・足跡を一つでも残してはいないかと祈

る気持ちで、徳島大学付属図書館・支援係の国見裕美係長に手紙を差し上げたところ、徳島藩江戸藩邸御留守居が記録した文書に

三ヶ所喜多村市之進の名が載っているとの朗報をいただきました。

次ページからが「阿波蜂須賀家文書」

■阿波蜂須賀家文書

徳島藩江戸藩邸の御留守居が、一門・藩臣の身分役職を記録したものが「阿波蜂須賀家文書」です。

国文学研究資料館藏のこの「蜂須賀家文書」から、令和三年三月に、徳島大学付属図書館・国見裕美氏のご協力により、喜多

村市之進にたどりつき、藩での役職迄判ることが出来ました。

「蜂須賀家文書」にある喜多村市之進の活躍の様子がある文を書抜していただきましたのでご覧ください。

徳島県史料・第一巻「阿波年表秘録」(P156)に月次御献上使者として明暦三年(1657)十一月五日の辞令が出ています。

その他、次の文に市之進の名を見ることが出来ます。

■北村市之進と文中にある蜂須賀家文書

1,阿波蜂須賀文書「御旧記書抜」120頁 明暦2年(1656)

一、公方様 御機嫌為御伺御使者 喜多村

市之進方被指越候様子之儀(以下略)

(国文学研究資料館藏)

1,徳島県史料・第一巻 阿波年表秘録 156頁 明暦3年(1657)11月5日

一、十一月朔日

喜多村市之進

月次御献立御使者被仰付

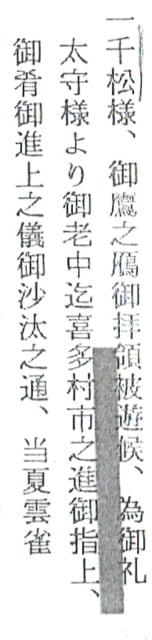

1,阿波蜂須賀文書「御旧記書抜」18頁 寛文4年(1664)

一、千松様 御鷹之鴈御拝領被遊候 為御礼

太守様より老中迄喜多村市之進御指上

御肴御進上之儀御沙汰之通(以下略)

(国文学研究資料館藏)

いまみていただいた阿波蜂須賀文書に公方様御機伺使者としても市之進の名がよみとれます。

明暦二年のページで留守方は明暦の大火の様子まで生々しく記録してあります。

徳島藩江戸藩邸で活躍していたことを示す喜多村市之進です。

この市之進こそ光秀の末子明智内治のちの喜多村弥平兵衛の子で喜多村市之進です。光秀の孫であります。

この市之進が覚書として遺した書がこれから紹介する「喜多村市之進覚書」です。

■喜多村市之進覚書

この覚書は綱吉就任、家老没年、淡路守就任の重なる1860年以降にかかれたと推測されます。

たて17㎝・長さ800㎝、400行約4,000字の巻物です。

(つづく)