お正月早々「持座」という語句についてのお問い合わせがあった。

座班はまさに家格を表しているが、その歴史は意外に遅く幕府に於いても万治二年九月であり、大名家では延享元年六月以降とされる。(https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/hermes/ir/re/16639/0410800608.pdf)

細川家に「着座」と呼称する独特な座班がある。

「上着座」「着座」「比着座」とあるが、それぞれ職席や重臣の子弟などで定められている。

特に「上着座」の中に職席には関係しない「持座」とよばれる特定の個人が以下の九家存在する。

同様、「比着座」に三家が定められており、これは「世々定席」と定められている。

このように、着座という座班に座を持っている十二家を「〇〇持座」の家と称している。

細川家士の内、特にその出自を以て定められていることが判る。

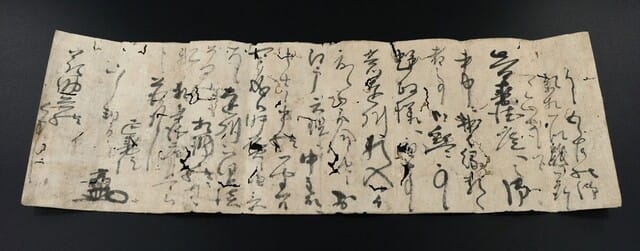

当サイトに掲載している嗣陰令から座班の内の「着座」を取り出してご紹介する。

ー着座ー

一、松野主殿・木下平馬・津川平左衛門・三淵志津馬・楯岡源太左衛門・下津久馬・氏家甚左衛門・沼田熊五郎・小笠原備前家ハ

右如次第上着座之上席、世々定席之事

一、上・中・比着座并同列二代目ハ、大組付上席之次席ニ上・中・比之次第之通席次申付候事

一、禄三千石已上之者ハ、世々比着座家老四代目之次席之事

一、三宅平太郎家ハ、世々禄三千石已上比着座之次席之事

一、西山大衛・槙嶋半之允家ハ、世々比着座同列末席之事

一、比着座已上之嫡子ハ、留守居大組付次席、二男・末子・弟ハ、者頭嫡子之次席之事

一、比着座已上役付之者老衰辞職之節、格別之勤労有之者ハ直ニ隠居臨時ニ可申付事

一、擬作遣之、比着座已上ニ申付置候者之二代目ハ留守居番方、三代目ハ中小姓二申付候事

但、擬作高三百石之二代目ハ二十人扶持、四百石・五百石之二代目ハ二十五人扶持、或ハ三十人扶持可遣之事

一、右同三百石之三代目之中小姓ハ十二人扶持、四百石・五百石之三代目ハ十五人扶持、或ハ二十人扶持可遣之事右之各養子禁之、

実子於無之ハ家類不飢様ニ臨時ニ可申付事

付、実子雖有之、右家累可令養育程之本家有之者ハ召出間敷事

一、比着座已上遺蹟幼若之者ハ、知行当前之見合にて扶持方遣之、留守居大頭組支配ニ申付置、及十五歳候上家督申付、留守居大頭

組ニ召加、及十七歳備組ニ可召加事

但、抜群壮健之者ハ可為格別事