産経新聞奈良版・三重版ほかに好評連載中の

「なら再発見」、今回(12/14付)の見出しは「新島襄の奈良旅行 垣間見える明治初期の姿」、筆者はNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」の石田一雄さん(奈良市在住)である。新島の旅をたどることで、「明治の奈良」が浮かび上がる。では、全文を紹介する。

NHKの大河ドラマ「八重の桜」の主人公・新島八重の夫で、同志社英学校(同志社大学の前身)を設立した新島襄(じょう)が脚光を浴びている。彼の生涯初めての奈良旅行をたどり、明治初期の奈良を垣間みてみよう。

NHKの大河ドラマ「八重の桜」の主人公・新島八重の夫で、同志社英学校(同志社大学の前身)を設立した新島襄(じょう)が脚光を浴びている。彼の生涯初めての奈良旅行をたどり、明治初期の奈良を垣間みてみよう。

彼は天保14(1843)年、江戸の神田にあった上州(じょうしゅう)安中(あんなか)藩江戸屋敷で生まれた。本名は七五三太(しめた)という。元治元(1864)年、函館港から密航でアメリカに渡り、ボストンで洗礼を受けた。名門アマースト大学を卒業し、アメリカ訪問中の岩倉使節団に通訳として同行した後、明治7(1874)年11月、海外伝道組織アメリカン・ボードの宣教師となって帰国した。

翌年1月、大阪・川口の外国人居留地にあった同じ派遣宣教師のゴードン邸に仮住まいし、日本にキリスト教主義の学校を設立する運動を開始した。

来阪中で、岩倉使節団で親交があった木戸孝允を訪ね、大阪での学校設立への尽力を依頼した。しかしキリスト教嫌いの大阪府権(ごん)知事・渡辺昇の賛同を得られず、大阪での学校設立を断念。失望して頭痛と不眠に悩む新島に、ゴードンは気晴らしに奈良、京都への旅を勧めた。

明治時代の人力車(トヨタ博物館提供)

新島は明治8年4月1日、リュックとつえと傘を持って1人旅に出た。5日間の行程を英文日記「奈良、宇治、石山、京都行ノ記」に残している。

1日目、暗越(くらがりごえ)奈良街道で奈良をめざした。午前8時大阪・川口のゴードン邸を出発し、徒歩で「フタツ神社(玉造稲荷(いなり)神社か)」へ。そこから人力車で暗峠登り口まで移動。徒歩で峠を越え、再び人力車で午後4時に奈良へ到着した。

人力車は明治3年、東京で発明された。翌年、東京・日本橋で営業を開始すると全国に広まり、ピークの明治29年には全国で21万台に達したという。

奈良公園での営業は明治5年に始まり、ピーク時の大正15年に397台となったが、自転車や自動車の普及で衰退した。

当時の奈良は、慶応4(1868)年の神仏分離令の後で、興福寺が廃寺となるなど混乱の時期だった。日記にある新島の見聞を要約すると、以下の通りになる。

興福寺を訪れて五重塔に登り、春日大社の本社と若宮に回る。本殿に4社があることに驚いて神職に聞くと、春日神は4神だとのこと。常夜灯の数は約2400もある。参道の両側に2、3の大きな囲いがあって、その中で神鹿を飼っている。ホテル「タバコヤ(所在地不明)」に宿泊する許可を得るために「屯所(たむろじょ)(交番か)」に行く。初めて五右衛門風呂に入る…。

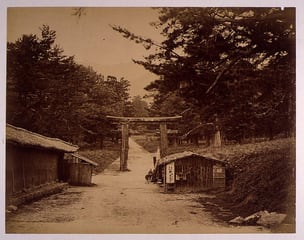

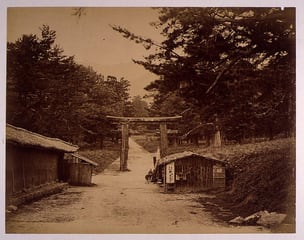

明治時代の春日大社一之鳥居(放送大学付属図書館蔵)

当時、東大寺大仏殿と回廊を会場に第1次奈良博覧会が開かれており、法隆寺や東大寺など各社寺の宝物類など千余点に加え、286件もの正倉院宝物が初めて一般に公開された。この博覧会は4月からの80日間に17万人が訪れ、大盛況だった。

日記に東大寺訪問について直接の記述はないが、鎌倉時代に東大寺を復興した重源(ちょうげん)上人の笠などの博覧会出展品や、大仏の寸法のメモが残っているので、訪れたのは間違いない。

奈良出発後は木津、宇治、石山、坂本、比叡山を経て、5日目に京都・三条大橋にたどり着く。

新島は明治8年11月、京都で同志社英学校を設立したが、京都に足を踏み入れた第一歩がこの旅行だったことになる。

ちなみに新島八重も後に奈良を訪れている。八重が55歳の明治33年10月27日、老舗旅館対山楼(たいざんろう)に宿泊したという記録が残る。現在、対山楼の跡地には、天平倶楽部という料理屋さんが建っている。

明治時代の奈良をしのぶのも面白い。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 石田一雄)

新島は明治8年、初めて奈良と京都に足を踏み入れる。それは、大阪でキリスト教主義の学校が設立できなかったことの心の傷を癒すためだった。同年、京都に同志社英学校を設立するが、その契機となったのがこの旅行だったのだ。

新島が観覧したと思われる「第1次奈良博覧会」とは、山と渓谷社刊『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』によると

明治八年(一八七五)四月に「第一次奈良博覧会」(奈良博覧会社主催)が開かれ、八十日間で十七万人の入場者があり、しかも正倉院宝物がはじめて公開された。この博覧会は奈良で最初のもので、観光奈良を特徴づけるものであり、第十五次大会(同二十三年)まで開催された。奈良博覧会社には正倉院宝物類の模写・模造というもう一つの事業があり、これらの動きは、明治二十八年(一八九五)四月の帝国奈良博物館(現奈良国立博物館)の開館に引継がれる。

八重が泊まった「対山楼」には正岡子規も泊まっている。跡地には「天平倶楽部」が建ち、広い敷地内には「子規の庭」が設けられている。

何とも心引かれる「明治の奈良散歩」である。石田さん、興味深いお話を、有難うございました!