戦前、戦後の日本では水力発電が非常に重要でした。家々には電燈とラジオしか無かったので発電量の少ない水力発電で充分だったのです。

そして1963年に黒部ダム発電所が完成し33万キロワットの発電量を誇ったのです。

黒部ダム発電所は産業に必要な電力も供給し始めたのです。日本の経済の高度成長が始まりでした。

当時は水力発電は日本の救世主だったのです。ですから黒部ダム建設は小説や映画になったのです。

しかし現在の日本の電力需要は1000万キロワット以上の膨大なものになってしまったのです。

それにつれて発電方法は電力供給量の小さい水力から火力発電と原子力発電に変わってしまいました。

現在の日本では水力発電所は忘れ去った存在になってしまったのです。

山々の斜面にある水路とその下の発電所を訪れる人は誰もいなくなりました。

昔、仙台で中学生だった私は先生に引率されて三居沢水力発電所を見学に行った懐かしい思い出があります。

仙台の三居沢水力発電所は1888年、明治21年に日本で一番初めに始まった水力発電所だったのです。

その後いろいろな発電所を訪ね歩きましたが、一番近く、何度も行ったのは山梨県上野原市にある八ツ沢発電所です。明治45年に出来、当時は東洋一の発電量を誇っていたのです。

そんな想い出もあったので私は水力発電にはロマンを感じます。

そして懐かしさのあまり発電所の写真を撮りに行きます。まあ、はっきり言えば老人の懐古趣味です。

今日は先週の土曜日に行った山梨県の八ツ沢発電所の風景写真をご紹介したいと思います。

1番目の写真は八ツ沢発電所の全体の風景です。

数年前までは発電していましたが現在は廃墟になっています。廃墟ですが国の重要文化財として保存されています。気が付いてみると、以前あった発電所の歴史を書いた説明板が無くなっています。そこには明治45年にフランスから発電機を買って据え付けた技師たちの努力と苦労の様子が抒情的に書いてあったのです。昨日みた発電所には人影が無く、周囲を高い金網で囲った巨大な廃墟になっていたのです。フランスから発電機を買ってきた技師たちも忽然と消えてしまったのです。私の胸には悲しい思いが湧き上がってきました。

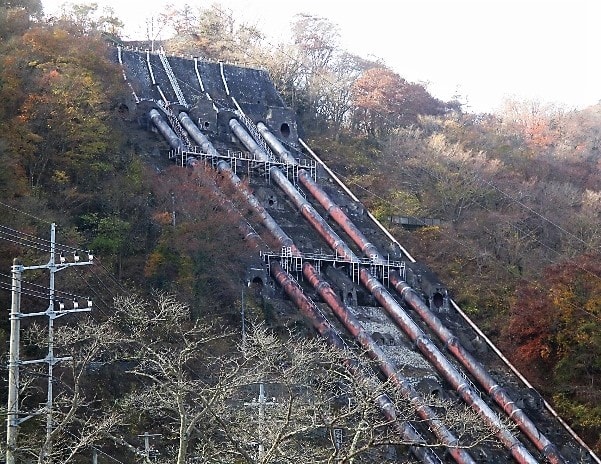

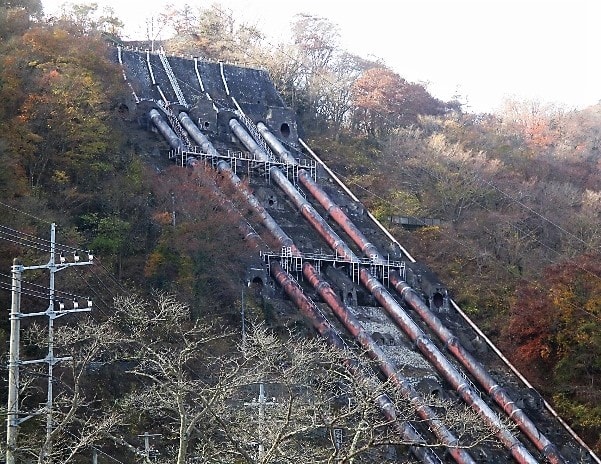

2番目の写真は巨大な鉄管の様子です。全長80m余の巨大な鉄管の中を水を落とすのです。発電に用いる水は富士五湖の山中湖から流れる桂川の水です。

3番目の写真は八ツ沢発電所から流れ出た多量の排水が注いでいた桂川の風景写真です。

考えてみると、たった42000KWしか発電しない巨大な水力発電所を動かすのは、いくら何でも無駄なのでしょう。この発電所の所有は 東京電力です。東京電力には時代遅れの八ツ沢発電所などにかまっていられないのです。

4番目の写真はこの桂川がすぐに注いでいる相模湖の上流端の風景です。

5番の写真も相模湖の上流端の風景ですが静かな上野原市郊外の山里が背景に写っているのでもう一枚示しました。

6番目の写真は八ツ沢発電所の石積みの取水口施設です。写真の出典は、http://www.suiryoku.com/gallery/yamanasi/yatuzawa/yatuzawa.html です。

この発電所は14Kmの水路と貯水池も含めた施設群を一括して国の重要文化財に指定されているのです。国の重要文化財において最大の規模です。

7番目の写真はこの八ツ沢発電所へ水を供給する大野ダム貯水池の風景です。

この貯水池の岸辺には桜が植えてあり春に何度も訪れた懐かしい場所です。

これらの全ての施設は明治期の土木工学と電気工学の遺産として平成17年に、国の重要文化財に指定されたのです。

しかし数年前まで発電機が100年余も回っていたのにそれも停止して、現在は廃墟のような光景になっています。

時代は流れ、万物流転なのでしょうか。淋しいです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料===================

(1)八ツ沢発電所の歴史

平成17年、国の重要文化財に指定。

所有:東京電燈-日本発送電-東京電力[現在]

明治45(1912)年7月:運用開始(水車2台)

大正 3(1914)年:設備改修(水車6台、35000kW)、大野調整池運用開始

昭和38(1963)年11月~昭和39(1964)年:設備改修(水車4台、42000kW)

国の重要文化財(建造物)、登録番号:02475(重要文化財)、名称:八ツ沢発電所施設(大野調整池堰堤/大野調整池制水門/大野調整池余水路)、年代:大正3年(1914)

http://www.suiryoku.com/gallery/yamanasi/yatuzawa/yatuzawa.html

(2)大野調整池堰堤や取水口施設、隧道、水路橋の説明

八ツ沢発電所は、相模川水系の桂川の水を利用した、日本で初めての大規模な調整池式発電所で、当社の前身である東京電灯株式会社が建設したものです。建設当時は、水力発電所として東洋一の規模を誇り、明治45年に営業運転を開始して以来、約1世紀近くが経過した現在も稼動しております。

この発電所は、川の上流に小さな堤(取水口)をつくって水を取り入れ、長い水路で落差が得られるところまで水を導き、そこから下流に落ちる力で発電する方法(水路式)を採用しています。

今回、重要文化財に指定されたものは、取水口施設、隧道、水路橋(谷間などに水路を渡すための橋)、調整池をはじめとする合計20箇所の発電所関連施設と土地で、約14kmの範囲におよび、わが国の重要文化財の中で最大規模となります。

重要文化財の指定にあたっては、明治後期の水力発電所建設の黎明期における大規模な水力発電所関連施設が水系全体として残っていることに加え、当時の鉄筋コンクリート構造の水路橋としては国内最大級の径間(橋脚の間隔)を実現した第1号水路橋や、ダムの高さとしては国内最大であった大野調整池堰堤など、複数の構造物に高度な土木建設技術が発揮されていることなどが評価されました。

(3)『全長14km、取水口から八ツ沢発電所までの水の旅』 http://portal.nifty.com/2008/02/07/c/

山梨県の東部にある大月市には、たくさんの水力発電所が存在する。 特に桂川(相模川水系)沿いに多く、 付近に行けば水力発電所のパイプをよく目にすることができる。

そんな水力発電所の一つ、 八ツ沢発電所は明治45年に営業を開始したとても古い発電所。 当時の最先端技術と人海戦術によって作られたその導水路は、 優れた産業遺産として国の重要文化財にも指定されている。

あと数年で営業開始100周年。 そんな歴史ある八ツ沢発電所の導水路を、取水口からたどってみた。(木村 岳人)

そして1963年に黒部ダム発電所が完成し33万キロワットの発電量を誇ったのです。

黒部ダム発電所は産業に必要な電力も供給し始めたのです。日本の経済の高度成長が始まりでした。

当時は水力発電は日本の救世主だったのです。ですから黒部ダム建設は小説や映画になったのです。

しかし現在の日本の電力需要は1000万キロワット以上の膨大なものになってしまったのです。

それにつれて発電方法は電力供給量の小さい水力から火力発電と原子力発電に変わってしまいました。

現在の日本では水力発電所は忘れ去った存在になってしまったのです。

山々の斜面にある水路とその下の発電所を訪れる人は誰もいなくなりました。

昔、仙台で中学生だった私は先生に引率されて三居沢水力発電所を見学に行った懐かしい思い出があります。

仙台の三居沢水力発電所は1888年、明治21年に日本で一番初めに始まった水力発電所だったのです。

その後いろいろな発電所を訪ね歩きましたが、一番近く、何度も行ったのは山梨県上野原市にある八ツ沢発電所です。明治45年に出来、当時は東洋一の発電量を誇っていたのです。

そんな想い出もあったので私は水力発電にはロマンを感じます。

そして懐かしさのあまり発電所の写真を撮りに行きます。まあ、はっきり言えば老人の懐古趣味です。

今日は先週の土曜日に行った山梨県の八ツ沢発電所の風景写真をご紹介したいと思います。

1番目の写真は八ツ沢発電所の全体の風景です。

数年前までは発電していましたが現在は廃墟になっています。廃墟ですが国の重要文化財として保存されています。気が付いてみると、以前あった発電所の歴史を書いた説明板が無くなっています。そこには明治45年にフランスから発電機を買って据え付けた技師たちの努力と苦労の様子が抒情的に書いてあったのです。昨日みた発電所には人影が無く、周囲を高い金網で囲った巨大な廃墟になっていたのです。フランスから発電機を買ってきた技師たちも忽然と消えてしまったのです。私の胸には悲しい思いが湧き上がってきました。

2番目の写真は巨大な鉄管の様子です。全長80m余の巨大な鉄管の中を水を落とすのです。発電に用いる水は富士五湖の山中湖から流れる桂川の水です。

3番目の写真は八ツ沢発電所から流れ出た多量の排水が注いでいた桂川の風景写真です。

考えてみると、たった42000KWしか発電しない巨大な水力発電所を動かすのは、いくら何でも無駄なのでしょう。この発電所の所有は 東京電力です。東京電力には時代遅れの八ツ沢発電所などにかまっていられないのです。

4番目の写真はこの桂川がすぐに注いでいる相模湖の上流端の風景です。

5番の写真も相模湖の上流端の風景ですが静かな上野原市郊外の山里が背景に写っているのでもう一枚示しました。

6番目の写真は八ツ沢発電所の石積みの取水口施設です。写真の出典は、http://www.suiryoku.com/gallery/yamanasi/yatuzawa/yatuzawa.html です。

この発電所は14Kmの水路と貯水池も含めた施設群を一括して国の重要文化財に指定されているのです。国の重要文化財において最大の規模です。

7番目の写真はこの八ツ沢発電所へ水を供給する大野ダム貯水池の風景です。

この貯水池の岸辺には桜が植えてあり春に何度も訪れた懐かしい場所です。

これらの全ての施設は明治期の土木工学と電気工学の遺産として平成17年に、国の重要文化財に指定されたのです。

しかし数年前まで発電機が100年余も回っていたのにそれも停止して、現在は廃墟のような光景になっています。

時代は流れ、万物流転なのでしょうか。淋しいです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料===================

(1)八ツ沢発電所の歴史

平成17年、国の重要文化財に指定。

所有:東京電燈-日本発送電-東京電力[現在]

明治45(1912)年7月:運用開始(水車2台)

大正 3(1914)年:設備改修(水車6台、35000kW)、大野調整池運用開始

昭和38(1963)年11月~昭和39(1964)年:設備改修(水車4台、42000kW)

国の重要文化財(建造物)、登録番号:02475(重要文化財)、名称:八ツ沢発電所施設(大野調整池堰堤/大野調整池制水門/大野調整池余水路)、年代:大正3年(1914)

http://www.suiryoku.com/gallery/yamanasi/yatuzawa/yatuzawa.html

(2)大野調整池堰堤や取水口施設、隧道、水路橋の説明

八ツ沢発電所は、相模川水系の桂川の水を利用した、日本で初めての大規模な調整池式発電所で、当社の前身である東京電灯株式会社が建設したものです。建設当時は、水力発電所として東洋一の規模を誇り、明治45年に営業運転を開始して以来、約1世紀近くが経過した現在も稼動しております。

この発電所は、川の上流に小さな堤(取水口)をつくって水を取り入れ、長い水路で落差が得られるところまで水を導き、そこから下流に落ちる力で発電する方法(水路式)を採用しています。

今回、重要文化財に指定されたものは、取水口施設、隧道、水路橋(谷間などに水路を渡すための橋)、調整池をはじめとする合計20箇所の発電所関連施設と土地で、約14kmの範囲におよび、わが国の重要文化財の中で最大規模となります。

重要文化財の指定にあたっては、明治後期の水力発電所建設の黎明期における大規模な水力発電所関連施設が水系全体として残っていることに加え、当時の鉄筋コンクリート構造の水路橋としては国内最大級の径間(橋脚の間隔)を実現した第1号水路橋や、ダムの高さとしては国内最大であった大野調整池堰堤など、複数の構造物に高度な土木建設技術が発揮されていることなどが評価されました。

(3)『全長14km、取水口から八ツ沢発電所までの水の旅』 http://portal.nifty.com/2008/02/07/c/

山梨県の東部にある大月市には、たくさんの水力発電所が存在する。 特に桂川(相模川水系)沿いに多く、 付近に行けば水力発電所のパイプをよく目にすることができる。

そんな水力発電所の一つ、 八ツ沢発電所は明治45年に営業を開始したとても古い発電所。 当時の最先端技術と人海戦術によって作られたその導水路は、 優れた産業遺産として国の重要文化財にも指定されている。

あと数年で営業開始100周年。 そんな歴史ある八ツ沢発電所の導水路を、取水口からたどってみた。(木村 岳人)