今からおよそ200年前の文化4年(1807)、蝦夷地と呼ばれた北海道のシャリ(斜里)場所で、北方警備についていた津軽藩の藩士たちが、寒さと病、飢えのため100人の藩士のうち72人が次々となくなる事件があったが、闇に葬られたままだったという。ところが…。

札幌学院大学コミュニティカレッジの後期講座が始まった。

私は昨年に引き続き、札幌在住のノンフィクション作家・合田一道氏の「古文書に見る歴史の転換点」(三回シリーズ)を受講することにした。

その第1回講座が、10月10日(木)午後、札幌学院大学社会連携センターで行われた。

第1回目のテーマは「『松前詰合一条』に見る蝦夷地防備の実態」というものだった。

「松前詰合一条」とは、シャリ場所警備を担当した津軽藩の当時22歳だった斉藤勝利という若い藩士が記した日記である。

その日記はシャリ場所において藩士が次々と亡くなっていく過酷で悲惨な実態を克明に綴ったものだった。かろうじて生き延びた斉藤が津軽藩に帰還したとき、藩は日記を公開することは津軽藩の恥であるとして公開厳禁とした。こうして72名もの藩士が死んだことは闇から闇へ葬られようとしていた。

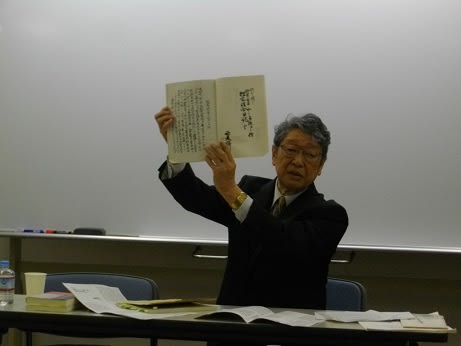

※ 「松前詰合一条」の写しを手に講義する合田一道氏です。

ところが事件から150年近く経過した昭和29年(1954)、当時北大教授だった高倉新一郎氏が偶然にも東京の古本屋で、表紙に「他見無用(たけんむよう)永く子孫江伝(つたう)」と書かれた「松前詰合一条」を発見したのである。この発見により「津軽藩士殉難事件」は公のものとなった。

その「松前詰合一条」の写しを講師の合田氏は関係者を通じて入手したという。

※ 合田氏が入手した「松前詰合一条」の写しです。表紙の右肩に「他見無用永く子孫江伝」という文字が見えます。(私には読めませんがね…)

講座は、その写しの一部をさらに写したものを私たち受講者に配布された。

文語体の文章はなかなか難解である。その文章を合田氏が読み進めていくのだが、細かな表現は理解できないながらも大意は掴むことができる。

例えば11月14日(太陽暦では12月12日)の日記には次のような記述がある。

「(前略)日増氷りはり其之上氷り押上り大山の如くに相成申候皆々驚入申候事も御座候」

当時は12月中旬には斜里海岸に流氷が押し寄せ、それらが折り重なって山のようになっていると書いている。現在の斜里地方の冬より厳しい気候だったことが窺える。

さらには3月15日の日記にはこう書いてある。

「三御長屋御人数病気相成 病気之者も多候御座得ば何となく物淋敷相成尚又飲料取世話いたし方水汲之ものも無之枕並べ而寂?し有様見るに哀を催せし候(後略)」

すでにこの時点で私が数えたところ69名が病死し、藩士は半数以下になっている。生き残っている者も病や飢えのために寝込んでしまって、水汲みの人もいないという有様は哀れを催すと述べている。

ところでこうした記録を残した「松前詰合一条」は藩によって公表が厳禁されたという。これは合田氏によると当時はこうした藩の不祥事が江戸幕府に知れると幕府から厳しい処置が下されることを藩が恐れたということのようだ。そのため斉藤勝利は表紙に「他見無用(たけんむよう)永く子孫江伝(つたう)」と表紙に記したようだ。

※ シャリ場所で亡くなり、葬られた藩士の墓所を記録した記帳の写しです。

それにしても、もし斉藤勝利がこのような日記を記していなかったとしたら、そしてもし高倉新一郎教授によって古文書が発見されなかったとしたら、72名の命は闇から闇へ葬られたままになってしまったことになる。

あるいは人知れず歴史の中に埋もれてしまった史実というのはもっともっとあるのかもしれないと思わせてくれた今回の講座だった。

いや~、古文書を紐解くことってけっこう私たちを興奮させてくれますねぇ~。