私の仏像好きは知識がなくても年季が入ってます。 でも・・・清凉寺は初めてです。 仁王門です。

金網越しですが 阿吽の金剛力士像です。

境内から見た仁王門 京都府指定文化財です。 小さく見える像 浄土宗開祖、法然上人24歳求道中の像だそうです。

多宝塔 雨が降ってなければね~ 青空だったらね~

鐘楼は江戸時代のものとされ 梵鐘(京都府指定文化財)には 文明16年11月吉日(1484)の日付と。寄進者の中に 足利義政 日野富子 征夷大将軍義尚および境の商人 の銘のあることにより著名である(リーフレットより)

きっと一番お金を出したのは堺の商人でしょうね。

私はこの歳の西暦 1484年 が気に入りましたね~ イシバシ ですね~。

そして本堂です。 五台山清凉寺 嵯峨釈迦堂と言われています。 天慶8年(945)の創建から たびたび焼失

現在の本堂は 元禄14年(1701)再建された、単層入母屋造り 本瓦葺き リーフレットより

扁額には 栴檀瑞像 と書いてあります。 栴檀瑞像・・・釈迦像は栴檀の香木で造られています。

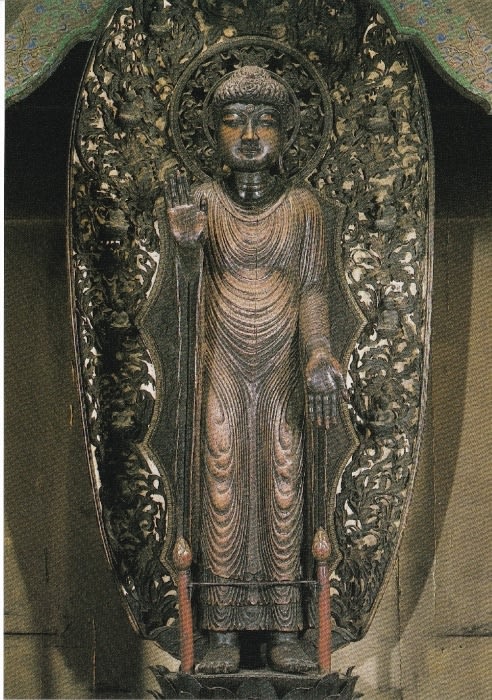

国宝の釈迦如来さま (もちろん撮影禁止、ここで頂いた絵葉書です。) 三国伝来(インド~中国~日本)の生身のお釈迦さま(リーフレットより)

仏像で 清凉寺式なんて言いますが・・・ 初めて見ました。 ちょっとエキゾチックかな?

これ 経蔵の手前にあるけど手水鉢にしては水の出るところもなく浅いんです。 お墓参りで水を入れるあんな感じ・・・ 浅いけど結構大きいんですよ。

私 思いました・・・月を映すため?・・・(スーパームーン後の19日の事ですからね)

一切経蔵 明版の一切経が納めてあります。 少し近づいて・・・失礼します。

枠内【輪蔵】といって 経蔵の中にあり 脚のところ取っ手が見えます その取っ手を数人で持って廻します。 写真の2人廻しています。

これを一回りすることで 明(ミン)の一切経を読んだ事になるそうです。 100円納めて回しました。

コメント欄は閉じています。 お越しいただきありがとうございます。