最近購入した「文豪と俳句」を読んでいたら、誠に面白い話が紹介されていた。(p33)

高浜虚子が幸田露伴に手紙を送り「巡礼の笠に影あるさくらかな」という句を添えたところ、露伴はこの句の一文字「影」を「願」と読み違えてしまったというのだ。

正岡子規が露伴を尋ねた折、露伴は虚子の手紙を取り出して「巡礼の笠に願あるさくらかな」と紹介したらしい。

まわりまわって子規から虚子の元へ、伝えられたそうだ。

虚子は露伴を大いに尊敬していたので、露伴の読み違えを了とし、露伴の読みに依る句を自分の句にしたという。

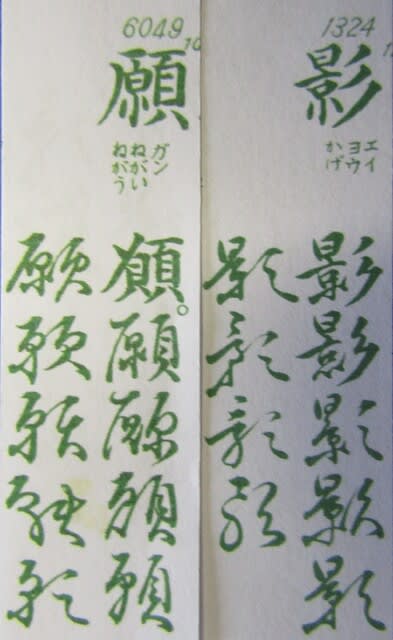

さて「くずし字用例辞典」から二つの文字を取り出してみたのが、このようなものである。

さて、古文書の世界では何ともいただけない話でる。筆に慣れ親しんだ露伴先生もこのような結果になるとは?

虚子先生がどのような「影」なる字を書かれていたのか、手紙に書かれている字だから小さい文字であったろうが、よく似た字体だとは言え、文脈を追って文字を特定するという古文書の世界では起りえない話ではある。

しかし露伴先生は即座に「願」という文字をもって、句の世界における回答を得られたのだろう。

間違いは間違いで何とも不思議な話ではある。

一文字の読解に苦労している身からすると、「ありえない~」と叫びたいところだ。