ベランダに老し夫婦や 揚げ花火 津々

コロナで中止が続いていた久しぶりに開催された花火大会を、我が家のベランダから見ることが出来ました。

会場からは、直線で3.3㌔程離れていますが、ビルの頭越しではありましたが、遮るものがない特等席です。

写真撮影もしましたが、タイミングが合わずお粗末な結果となりました。

丁度月も正面に登って来ましたが、31日はスーパーブルームーンだそうですね。天気が良ければ良いのですが・・・

ベランダに老し夫婦や 揚げ花火 津々

コロナで中止が続いていた久しぶりに開催された花火大会を、我が家のベランダから見ることが出来ました。

会場からは、直線で3.3㌔程離れていますが、ビルの頭越しではありましたが、遮るものがない特等席です。

写真撮影もしましたが、タイミングが合わずお粗末な結果となりました。

丁度月も正面に登って来ましたが、31日はスーパーブルームーンだそうですね。天気が良ければ良いのですが・・・

現在、896頁の大部、徳富健次郎(蘆花)の小説「竹崎順子」を読んでいる。

あの有名な「肥後の維新は、明治三年に来ました。」というフレーズが登場する。

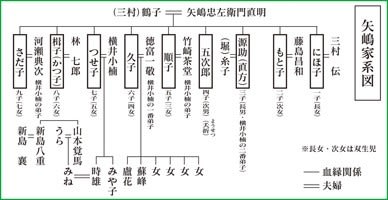

主人公・竹崎順子(矢嶋家3女)は、「肥後の維新」到来にあたり尽力した竹崎律次郎(茶堂)に嫁いだ。

次妹・久子(4女)は徳富一敬に嫁ぎ、徳富蘇峰・蘆花兄弟の母である。

5女・つせ子は横井小楠に嫁いだ。

その下の妹が矢嶋楫子(かつこ・6女)で、三浦綾子によって「我よわければ」という小説で紹介され、先年映画化された。二人の子を残し、婚家を出て東京に出て名を成した。

順子は夫・茶堂亡くなって10年後には62歳で洗礼を受け、64歳で熊本女学校の舎監となり8年後には校長となり7年間務めた。

「肥後の維新は、明治三年に来ました。」という有名なフレーズは、この大部の小説の冒頭に在る言葉ではない。

この小説は二十八章からなって居り、時系列で話は進んでいく。その第八章が「横島」であり、これが更に三部で構成されておりその終りに近い処でこのフレーズが登場する。

つせ子の夫・横井小楠が新政府に参政として迎えられると、一族の喜びは沸騰したという。

しかしながら、暗殺によって非業の死を迎えると、小楠の一番弟子と言われる徳富兄弟の父・一敬(太多助)と律次郎は新しい時代の肥後国の将来について議論を重ねた。

「丁度明治二年の秋の収穫で、横嶋は猫の手でも借りたいやうな忙しい中を、徳富太多助は主人の

律次郎と奥の間に籠って、毎日算盤を彈いたり、讀み合はせをしたり、和談をしたりする日がつ

づきました。婿の熊太などは義父と義叔父の悠悠ぶりが大不平で「ぞびき出せ」と怒鳴つたもの

です。奥の両人は藩政改革の曉、解放さるべき租税の事など精細に調べて居るのでした。

肥後の維新は、明治三年に来ました。(後略)」

そして、第九章「肥後の維新」へと続いていく。

蘆花は順子の夫・律次郎を紹介する中で、大きな間違いを犯している。校正の手が入らなかったのだろうか。

文学の研究者からの指摘も見えない様に思うが、次回に取り上げたい。

慶長九年(1604)の夏の頃より忠興は煩い、これが思いのほかの容態となった。存命の間に対面するようにとの家康・秀忠の内意により忠利は初めて小倉入りしている。

しかし忠興は本復し「忠利君ハ中津二御移被成候、江戸江御上人として御出被成候已後初而之御入国故、いつれも恐悦之至奉賀候也」と綿考輯録は記しているから、慶長五年正月以来の江戸證人の身分は解かれたのだろう。

忠利の江戸證人の身分は4年7ヶ月に及んだことになる。そして八月廿六日付けで家康・秀忠から忠利の家督の證書が発せられた。

これを受けて忠興は、慶長十年(1605)忠利に替り兄興秋をもって江戸證人となすべく小倉を発足させたが、興秋は京都で剃髪してこれを拒否した。

長男忠隆の廃嫡、二男興秋の出奔、ガラシャがなした三人の男子が運命に翻弄されることになる。

慶長十四年(1609)家康の外孫にあたる小笠原秀政女・千代姫を秀忠が養女となして、忠利に娶合わせた。

江戸を立った千代姫は中津に入り4月24日に婚礼が執り行われた。忠利24歳、千代姫14歳であった。

徳川家との縁がつながり、忠利にとっての晴れがましい細川家嫡子としての働きの始まりである。