寛永九年暮の忠利の肥後入国の時、熊本は頻繁に地震が起きていたらしい。

小田原では春日局の息で老中の稲葉正勝の居城・小田原城が崩壊した。その報が熊本にも届き、忠利は城内に建物が建て込んで、地震の間を立てる余地がないとぼやいている。

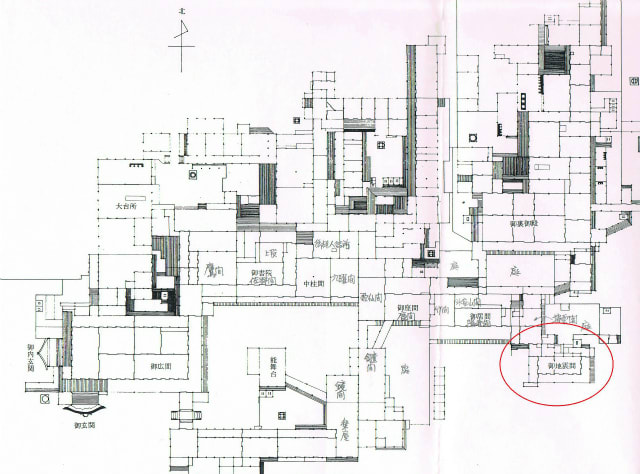

城内での生活は忠利にとっては不安であったらしく、十年の二月になると城を出て花畑邸に一時避難している。(その折の文書を手に入れて所持している)

その後、時間を経ず忠利は花畑邸を居館と定め城外に出た。

熊本縣史料・近世編第三 部分御舊記・法度部五十六 (p456)に次のような史料が残されているが、忠利が使用したと思われる地震の間についての記述がある。

(寛永二拾年)

猶々符を切候所又新敷付候所ハ其元より差図ニ書付差返候間

可得其意候已上

花畑地震間就作業奥へ之廊下口ニ我等符を付置候廊下仕直候ニ付

而右之符切申度候通作事奉行共申之由ニて絵図を差越見届尤候其

符其方両人見届切可申候就其只今符二ツ遣候間内壱ツハ今まて符

付置候廊下之奥之つまりニ付置可申候今壱ツ之符ハ自然急なる儀ニ

切候ハゝ不叶儀も候か又ハ符ニさびなと付候時之為ニ遣候此符不入

候ハゝ其方両人手前ニ預置我等帰国之上可差上候謹言

肥

十月廿日 光尚 御判

西郡要人佐殿

浅山修理亮殿

地震の間と「奥」をつなぐ廊下の入り口に「符」を付けるように指示をしている。

「奥」への出入りを禁止するためである。忠利の死去から二年後の事であり、光尚の意を反映した改修が行われたものであろう。

熊本大学永青文庫研究センターの後藤研究員の地震の間に関する研究論文が登場するに及んで、先行研究していた私は力が抜けてしまい、最近は興味も薄れてきたが、十月廿日の日付にこの資料がヒットしたので触れてみた。