桜の開花宣言以来、20度を超える気温が続いて桜は一気に開き始めた。

今日は一日雨模様のようだが、一瞬の晴れ間をぬって散歩に出た。桜は三分咲きくらいだろうか。

途中から小雨が降り出したが、膝が痛くて駆け出すことが出来ず、20分程ウインドブレーカーを頭からかぶって帰宅する。

一週間ほどはぐずついた天気が続くようだが、日曜日はその合間を縫っての好天らしい。人出はどうだろうか?

満開の頃には交通規制がかけられて、約7~800m花見客で賑やうのだが、今年は木々に宴会などの自粛を要請する看板が掲げられている。

当然道路規制もないのだろう。

熊本で一昨日コロナ感染者がでたが、又、東区のホテル宿泊者だった。熊本市内の感染者はすべて東区、用心に越したことはない。

誰もいない道を散歩花見で過ごすことになる。

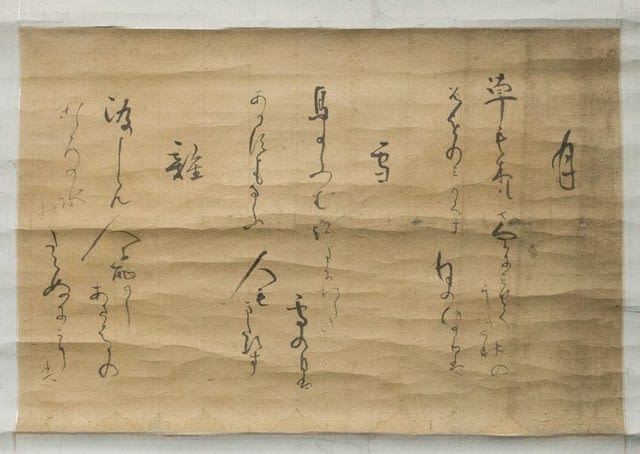

幽齋の実家三淵家(熊本)の四代目「十左衛門重澄」の和歌幅(写)である。

+---三渕藤英---+--秋豪===藤利----+---尚正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→徳川家臣・三淵家

| | |

| | +---藤正---氏正・・・・・・・・・・・・・・→細川家臣・郡 家

| +--光行

|

+---細川幽齋-----忠興------忠利------光尚------綱利

| 1 2 3

+---山名伊賀守好重-----重政-----之直---+---之政

| 4

+---重澄・・・・・・・・・・・・・・・・→細川家臣・三淵家

三淵家が山名姓であったのは、家祖好重が母方の名跡を継いだことによる。生母は山名民部少輔一雲斎女とされる。

この家は長岡姓を給わってこれを名乗っているが、本姓は山名氏のまゝであったようだ。三淵を名乗り始めたのが何時からなのかは承知していない。

さてこの十左衛門、従兄弟である前川勘右衛門の婚約問題から起こった騒動では、柳川領北関まで藤田一族を追いかけて是を討ち果たした豪の者でもある。

北の関事件として有名である。

綱利に認められ家老になり、当主の座にしがみつく晩年の綱利に諫言して隠居させたのも又この十左衛門である。文武兼備の士であったようだ。

(寛永四年正月)四日

|

| 四日 少右衛門

| 〃〃〃〃

|

|一、中川内膳殿へ之 御文箱、幷式ア少輔殿ゟ中川かゝ殿へ之状一通、友田二郎兵衛与梶原喜左衛門・

| (へ脱)

| 佐分利作左衛門与柿本長助両人相渡候事、

|一、毛利伊勢守殿へ之 御文箱一つ、竹内吉兵衛与坂本九左衛門・寺尾左介与木村角介ニ相渡候事、

| (加々山可政)

小笠原忠真使者へ |一、小笠原右近様ゟ之御使者荒尾儀太夫ニ、御小袖一つ幷御樽二つ被遣候、加主馬持参被申候事、

給与ノ品 |

中津城年賀ノ能興 |一、中津へ来ル十五六日之比、年頭之御礼ニ被成御座候ニ、御能見物可仕と存候者ハ、中津近辺之衆

行ニ見物ノ触 | まて罷出可申旨、式ア少輔殿奉り二而、被 仰触候事、

|

| 〇丁替、異筆

|

| (趾)

間紹甫船交趾渡海 |一、間紹甫船交路へ渡唐仕ニ付、御銀子拾貫目かし被遣候、則証文之切手ハ、松本彦進・豊岡甚丞方

ニ貸銀 | へ遣置候也、

|一、三斎様為 御意、長舟十右衛門方ゟ被申越候ハ、来ル十二日・三日両日之間ニ御能可被成候間、

| 其時分不被為御障候ハヽ、被成御座候様ニと、被仰越候刻、則申上候処ニ、十一日二中津へ御着

| 可被成旨 御意ニ付、其旨御返事申入候事、 〃

|一、中津御侍衆明後六日ニ被成御越候付、七日ニ御礼申上候様ニ、可被進之旨、 三斎様御意之由、

| (長舟) (貴田政時)

| 十右衛門・権内方ゟ被申越候間、則申上候処ニ、御心得被成との 御意ニ付、其旨御返事申し入

| 候事、

| ニ付、

|一、樋口淡路、せかれ主水見舞之由候て、今日白井兵助・鏡善右衛門所へ参之申由、兵助登城仕ニて、

| 〃〃

| 而 伊

| 左候ハヽ、川口も自由ニ御座候間、人を付置可申旨、被 仰付候事、主水ハ■■〇賀殿ニ奉公仕

| 居申候由申候事、 (三淵重好)

|

| 〇丁替、異筆

|

唐人ハ明寰借銀ヲ |一、明寰所へ参候唐人ニ、御銀子六百目、明寰借銀を取替被下候由、道倫奉り二て被 仰出候事、

取替ウ |

20 不被成御座候者 立允様も被成御座間敷候、此儀ニ付

御心持御座候ニ付被 仰下旨奉得其意候、肥後守様

も去る二日ニ川尻御出陳被成、日和悪敷同四日嶋原之

内筒崎へ被成御着、五日ニ原之城へ御押詰被成候へハ、

于今御陳所究不申候、御上使衆之跡ニ被成御座候、

立允様も被成御供、 肥後様と御一所ニ被成御座候一揆

一、もはや過候事ニ候へ共以来のために被 仰下候、去ル十二日

私之

天草ゟ 立允様御注進候時、半兵衛添状具

被為 聞召、埒明候旨被 仰下、誠以忝奉存候事

一、頼母・伯耆両手 立允様をは留置、北浦ゟ

廻しか明家野山もやき、日をくらし候由、いかなれ

一揆近きもあふなかり申ニ而ハ在之間敷と、内々

被為 思召候所ニ、天草ハ前かときり志したん事外

つよく仕候由聞及、ちゝミ候との王け、大坂より慥申

来被為 聞召候、此儀 御書ニ被 仰下王けニ而ハ

無御座候、如此故志はやきをして日を暮ちゝミ候

と被為思召候、是ニ付八代之御人数其儘逗留

仕、其間ニ一揆を取にかし候と、扨々おしき事

21 絶言語迄ニ被為思召候、是ニ付而、一盲引衆盲

とハか様之儀たるへきと被思召、二人之柴や

き故ニ、惣様手ニあひ不申事、右之語ニよく相候と

被為思召候、此儀泰岩寺へ尋候ハヽ、合点可仕候旨

被仰下、奉得其意、乍恐御尤至極ニ奉存候事

一、十二月十三日之御書ニ、物見は歩之者二而も、馬ニ而も

遣さき之様子見せ候事、又物之約束仕間敷と

被仰下候事、能々合点仕申上候得共、今度之様子ハ

合点仕たる体ニハ不被為思召候、乍去一揆共の

にけのきたるハ九日巳刻之事、右之心持被仰下候

御書ハ十三日ニ参着候由ニ而、遅ク参着故わけを不

存候而、今度一揆取にかし候と御残念ニ被為思召

之由、御尤至極ニ奉存候事

一、さきの事を見せニ遣、物見之事共的之様子

可知ためニ候間、河内村ニ 立允様御着陳之時ハ、

敵間一里ほと為在之由被為 聞召候、殊之外近き

事ニ候間、物見違か、無左ハ犬を入候か仕候ハヽ、知レ

可申物をと被為 思召旨御尤至極奉存候、

(寛永四年正月)正月

|

| 「正月」

|

| (延俊) (松井興長) (小笠原長元)

木下延俊家中へ奉 |一、木下右衛門様御内桓川将監・中沢市丞方へ、式ア少殿ゟ奉書御調、民ア殿ゟ上り申はやミちニ

書 早道 | 持せ、明日可遣旨被 仰出候事、

| (浅山) (田中氏次) (以脱)

忠利惣奉行ニ改名 |一、清右衛門・與左衛門も、明日名をかハり可申旨、小谷忠二郎を被 仰出、則清右衛門ハ修理亮、

ヲ命ズ | 與左衛門ハ兵庫ニ可罷成旨由申上げ候事、

浅山修理亮 | 〃

田中兵庫 |

|

| 二日

|

江戸普請二詰メシ |一、江戸へ御普請二参候御鉄炮衆十人ノ内、佐分利兵大夫与篠田久右衛門・西沢文右衛門与倉■場九

鉄炮足軽 | 兵衛両人、江戸を十二月十七日ノ申刻に立候而、廿五日ニ大坂二着、同夜出舟仕候而、今朝下

高仁親王誕生ノ祝 | 着、中野與次右衛門舟二乗下、但、 太子様御誕生ノ御祝儀遅候間、片時も急被遣候様二との儀

儀遅引ノ報 | を、御留守居衆ゟ被申上せノ由也、

改名ノ礼 |一、清右衛門・與左衛門其外名替ノ衆、今晩御礼相済候事、

|二日 当時播磨明石藩主

小笠原忠真歳暮ノ |一、小笠原右近様ゟ歳暮之御小袖被進之為御使者、荒尾儀太夫と申仁被参候、身躰ハ百石斗取にて御

使者延着 | 座候由也、ひより悪敷二付、只今着被申由也、 〃

|

| (国遠)

| 三日 道倫

|

浅山修理亮名乗字 |一、浅山修理亮名乗字今日ゟかへ被申候事、

ヲ今日ヨリ改ム |

|一、永良長兵衛を以被 仰出候ハ、江戸へ被遣市野次兵衛・牛嶋市郎右衛門、此両人ハ弥来ル五日二

| 可被遣候、大塚忠兵衛儀ハ重而御用次第可被遣候間、其意得可仕旨候、幷大工・御左官・御鉄炮

| 衆七人、御荷物七荷、此度可被旨、御意之事、

忠利放鷹 |一、今日御鷹野に被成御座候事、

| (高政)

毛利高政へ書状 |一、毛利伊勢守様へ 御文箱壱つ、御飛脚両人ニ持せ可遣旨、 御意ノ事、

| (久盛)

中川久盛へ書状 |一、中川内膳様へ 御文箱壱つ、幷式ア少殿ゟ中川加賀殿へノ状壱通、則内膳様へ之 御文箱ハ、加

| 賀殿を以上ヶ可申旨也、

|

(タイトルにおいては、この釈文が原文のどこに対応しているのかが判りずらいため(12月29日付‐7)を(原文18・19)などに変更することにいたしました。過去の分も順次変更致します)

18 一、よせ衆ハおに今さくをもふり不申まはり成躰

尓て御座候 殊外あふなく見得申由申候事

一、榊原殿ゟ 肥後様へ是非御渡海なされ様ニと

被仰候儀残 上使衆御内存ニて御座候又今度

之儀一大事ニ被改身為ニ被■候哉よの 上使衆ヘハ

諸国之御使あつまり居申候ニ榊原殿ハ人すくなニ

御座候故右之人ニ被仰候哉との不審かりにて

御座候 靏崎ゟ河尻へ廻り也 越中様ニ御舟

共も引留被置候 彼是ふしん成儀と下々申

儀ニ御座候 今度之上使衆之内甚三郎殿被仰下

何事を被仰乞も一筋被下聞申候 其外衆■

■被仰出も無御座よし申候事

一、はしめよりの 上使之御衆へ伊豆殿左門殿ゟ

原之城之儀御一■事ニてさつと御■候而室ゟ續

平右衛門を御下シ申候ニ付今程ハ城之せめ口を御

さいそく御座候由ニてなべしませいも城之土手きわ

まて竹たはをつきよせ申由申候事

一、肥後様ゟノ御てつほう舟最前十そう其後

19 十そうニ御石火矢大筒を乗被遣海手ゟ責

申由申候

一、榊原飛騨殿御所■ニゟ御加勢として井関

傳蔵田中又助両人ニ御鉄炮五十丁打被遣候事

一、先日原之城之ゑつ差上申候 其後御使ニ参候衆度々

繪圖を仕罷帰早漏ニ少宛違申候 されとも大圖ハ

先日之ことくニ御座候承候ヘハ 肥後様ゟゑつ被

差上せニ御座候間後のゑつ写上不申候事

一、板倉内膳殿へ加勢として黒田右衛門佐殿ゟ

ニ頭ニて人数千四五百ほと召連参候由取さた

御座候 ■々の取さた御座候へ共実正知申候 此等

之趣宜頼御披露・・・・・

十二月廿九日 半兵衛

諏方猪兵衛殿

十二月廿五日之御書、昨日七日ニ嶋原原之城於寄申

陳、謹而頂戴仕候

一、嶋原へ肥後之御人数参候時、 肥後守様も御座候者

立允様も必御出陳可被成候、御人数計被遣、 肥後守様

これは過日の熊本史談会例会で提示した今川了俊による軍忠状(一見状)である。

この文書により熊本に於ける二つの城の存在が明らかである。藤崎城はかっての藤崎八旙宮があった場所近くであろうと想像できるが、隈本(元)城についてはその場所を推定する史料は全く存在しない。

歴史上熊本城の存在が明らかなのは、文明年間、出田秀信が茶臼山の東端に城(千葉城)を築いたのが初である。

それ以前に城の存在していたことが伺えるのが軍忠状であり、貴重な資料である。この資料はその一部であるが、両方の名前が記されていることからご紹介を仕、諸兄の記憶にとどめていただければ幸いである。

安藝国大朝庄地頭一分庶子甲斐守経房申軍忠事

安藝国大朝の庄 地頭一分庶子甲斐守経房申す軍忠の事

右 去永和三年八月廿五日 差進肥後国板井原之御陣代

右 去永和三年八月廿五日 肥後国に差進み板井原之御陣代

官弥重孫九郎弘清於 至于目野山令宿直之処 今年永和四三廿五

官 弥重孫九郎弘清 目野山に至りとのいせしむ処 今年永和四年三月廿五日

当国南郡対隈元敵城於 藤崎城一方之城衆天草一族 大屋野

当国南郡隈元敵城に対し藤崎城一方之城衆天草一族 大矢野

河連・久玉・栖本等 成合菊池豊後守同伊与介以下 責彼城藤崎於

河連・久玉・栖本等 成合、菊池豊後守同伊与介以下 彼城・藤崎を責める

刻 礼部・霜臺・大内介有御発向之間 令供奉 則当城於令

刻 礼部・霜臺・大内介御発向これ有る間 供奉せしめ 則当城

(下代)

警固訖 自其以来迄于今 軍功顕然之上者 賜御証判 為備

訖と警固せしめ、其より以来今まで 軍功顕然の上は 御証判給わり

亀鏡 粗言上如件

亀鏡に備えるため あらあら言上くだんの如し

永和四年八月 日

承了 (今川了俊)花押

(寛永三年十ニ月)廿九日

|

| 廿九日

|

志水元五賄米渡過 |一、志水伯耆寛弐八・九・十月、三ヶ月ノ賄米わたり過故、取立申由、山田善兵衛を以、甚丞・彦

分 | 進へ申渡候事、

蔵子ノ改 |一、御蔵子ノ小坂久左衛門所へ、改ニ被参候吉村次左衛門・河野助右衛門両人ニ而候、然所ニ、正月

飯米 | 十五日迄ノはん米可被相渡由也、但、右ノ改ノ内ニ入候米を、昨廿八日ニ、右分被相渡由候事、

| 〃

| ニて

来正月年賀祝儀ノ |一、正月ニ、中津へ 殿様被成御座候時、中津〇御能二日御座候事、一日ニ折十宛被成御上候間、く

能興行ニ折ノ用 | わしやも、又台やも中津へ参候而可然由、加々山主馬被申候、此儀ニ付、万事ノ御奉行として、

菓子屋 台屋 | 三十人衆ノ内ニ而成共、被遣候而可然由申候事

三十人衆 |

大坂ヨリ下着ノ品 |一、御船頭安田久兵衛、御銀子五十貫目、大坂ゟ被積下候、幷愛宕之宝蔵坊ゟ、百昧ノ御札下候事、

銀子五十貫目愛宕 | (長沢顕長室、沼田清延女) (吉田兼治室、細川藤孝女) (小笠原長元)

宝蔵坊ヨリ百昧札 | 又宗珠院殿ゟいよ殿へしふかミ壱弐つ下候、吉田ノ浄勝院ゟこもつゝミ壱つ、民ア少殿へ下ル

| 〃

| 由、則久兵衛ゟ被届候へと、申渡候事、

|

今回を以て寛永三年分は終了しました。引き続き寛永四年分をご紹介します。

熊本大永青文庫研究センター長・教授 稲葉継陽氏著の「歴史にいまを読む‐熊本永青文庫からの発信」が発刊された。

コロナ禍の中、書店に出向くのも難しい中ですので、発刊元へ申込まれては如何でしょうか。

内容紹介

第一線の研究者が語る歴史の真実。俳誌「阿蘇」と熊本日日新聞に連載、寄稿した随筆を1冊に凝縮!「島原百姓大移住」「江戸時代熊本グルメ」「『本能寺』後の構想は?」「本能寺の変 消された『真実』」「畳の上のご奉公」「熊本城御天守奉行のお仕事」「『船場狸』のなぞ」など、歴史好きには興味が尽きない話題が満載です。

【目次】

◆まえがき

◆第一部 永青文庫歴史万華鏡

一 歴史と故郷

故郷から永青文庫研究へ/小倉城本丸の梨の木/江戸時代初期の高齢化問題/モグラの正月/先祖の由緒と事実との間/恩師訪問記

二 講演の旅

小倉藩時代の細川家/ボトムアップ型の地方自治(一)/ボトムアップ型の地方自治(二)/島原・天草一揆の「戦争と平和」/島原百姓大移住/「百姓」身分の法的地位/秋の講演・展覧会二題/晩秋の舞鶴へ/国際歴史会議でモスクワへ/平和国家日本への信頼感/「天下泰平」を支えた力

三 江戸時代のグルメと環境

鮎好きの古文書講釈/江戸時代熊本グルメ/熊本の熊の話

四 細川家と天下人たち

古文書解釈のおそろしさ/「未完の公儀」織田信長/明智光秀のコミュニケーション能力/明智光秀の石垣/明智光秀から細川忠利へ/「本能寺」後の構想は?/豊臣秀吉の統一政策/境界の証言者/九州国分と芋焼酎/細川三代と天下人たち

五 基礎研究からの発信

永青文庫守った旧藩士たち/畳の上の御奉公/古文書と先人に敬意/「一国史観」を外してみれば/小倉城天守閣のリニューアル/文化財・史跡の指定と基礎研究/熊本城御天守奉行のお仕事/古文書に歴史を語らせる/江戸社会 描きなおす呼び水

六 災害と歴史学

被災史料を守れ/地域史の試練に直面して/「島原大変、肥後迷惑」の実像/大災害からの復興と現在/震災と復興のメモリー/気象災害の歴史学

七 歴史学とメディア

「船場狸」の謎/忠利も驚いた熊本城の惣構/真実と物差し/歴史学者の書く本/学問商品化の極み

◆第二部 歴史にいまを読む

「くまにち論壇」の三年間/日本史にみる立憲主義の伝統/被災した民間の古文書を救え/熊本城二の丸の活用法に疑問/天守閣の復旧 拙速避けたい/熊本城主からの警告/公論尊重と私欲否定の原則/人吉城で考える文化財保護/阿蘇神社「天保の大造営」といま/隠蔽・改ざんが破壊したもの/本能寺の変 消された「事実」/日本史における諫言の役割/次世代のために文書館を/平和の歴史 再構築のために/想像力をスイッチ オン/地域社会変貌の意味

著者紹介

1967年(昭和42)栃木県生まれ。1996年(平成8)、立教大学大学院文学研究科博士課程退学。博士(文学)。2000年、熊本大学文学部助教授。2009年から熊本大学永青文庫研究センター教授。著書に『戦国時代の荘園制と村落』(校倉書房、1998年)、『日本近世社会形成史論 戦国時代論の射程』(同、2009年)、『細川忠利 ポスト戦国世代の国づくり』(吉川弘文館、2018年)などがある。2016年4月から熊本被災史料レスキューネットワーク代表をつとめる。

(寛永三年十ニ月)廿八日

|

| 廿七日 御横目矢野少右衛門

|

| (ママ)

唐人明寰ヘノ貸銀 |一、唐人目安を上申候処ニ、明寰返堂書、歩之御小姓速見■長三郎ニ持せ、長崎ゟ之唐人所へ遣候也、

一件 |

| (重政)

江戸京ヘノ書状 |一、江戸へ之御飛脚、山田市左衛門与藤崎新助、続亀介与前川茂次右衛門両人ニ、江戸幷京へ被遣

| (長岡孝之)(松井興長)

| 御書、何も大坂・京・江戸へ、我々共ゟノ状、又 中書様・式ア殿ゟノ御状も被遣候事、

| (是次) (慰英)

|一、米田左兵衛・仁保太兵衛両所へ、深野新介方ゟノ状ノ内ニ銀子包こめ、上せ被申候を、右両人ニ

| 渡、上せ候事、

初見 |初而御目見へ被仕衆

|一、吉田長四郎、歳十七、御取次式ア殿、

|右同

|一、瀬崎二郎四郎、右同、歳十三、

|

|一、高並権平、歩之御小姓ニ可被 召仕旨被 仰出、則申渡候事、

塩代官 |一、手嶋小右衛門塩代官、植木勘兵衛を相使ニ被 仰付、則申渡候事、

中間小頭扶持方切 |一、御中間小頭太郎助儀、御扶持方へ被 召出候日ゟ、御切米ハ当年之分ハ半分、来年ゟハ不残、可

米 | 被下旨被 仰出、則申渡候事、

|

鉄砲足軽ヲ細工ノ |一、寺尾左介早田才助儀、御細工之者ニ可被 召上旨、被 仰出ニ付、則左介与ノ小頭篠山勘右衛門

物ニ召上グ | を以、左介方へ申渡候事、

京都調物ノ算用ニ |一、京都衆御算用仕上ニ付、石本三介当分此地へ罷下候、為其替、野原善太郎可有御上せ旨被 仰

石本三介下国ス | 出、則申渡候事、

中小姓奉公帳ニ銘 |一、御中小姓衆御奉公帳ニ銘々判形被仕、可被差上旨、神西長五郎ニ申渡候事

々判形 |

|

|一、芦田與兵衛ニ、二郎左衛門事申渡候事、

おらんた船 |一、今朝御小早上せ申候、御船頭井上十右衛門ニ可渡とて、こしらへ置候おたんたしま忘、上り申ニ

| 付、重而、石松作内と申小早ノ御船頭ニ渡、追付次第、はしめの御船ニ渡、もとり候へと申渡

| 候、但、追付不申候ハヽ、大坂迄上り候へと、申渡候事、

|

安岐浦ノ継舟ノ奉 |一、豊後あき浦之鑓舟之御奉行ニ、服部新太郎・同勘四郎・平田伝三郎・湯浅山太夫相詰申候、前か

行交替 | とゟ三人詰候衆ハ戻リ可申 御意旨申渡候事、

京都中津郡奉行ニ |一、蓑田甚丞、佐方少左衛門相奉行ニ被 仰付、 御印頂戴させ申候事、

蓑田甚丞任命 |

牢人訴状ヲ上グ |一、牢人池田伝右衛門訴状上ヶ申ニ付而、野田小左衛門ゟ彼伝右衛門訴状上ヶ可申と申ニ付而、小左

| (浅山) (田中氏次)

侍ノ訴状ハ法度 | 衛門いけんニ、侍之訴状御法度ニ候間、無用之由いけん申通、被書上候、清右衛門・與左衛門被

訴状ハ様子次第ニ | 召出、 御諚ハ侍ノ訴状法度共、上ヶ可申由被 仰出たる御覚無御座候、訴状ハ様子次第たる

上グベシ | へきと被 思召候 御意也、小左衛門方ノ書物ハ則返し申候、以上

武具奉行ニ林與兵 |一、林與兵衛、安場仁左衛門相奉行ニ可被仰付旨、 御印頂戴させ申候事、

衛任命 |

深野新介加増 |一、深野新介ニ、百五十石御加増被下候事、

三斎忠利ノ使者鷹 |一、渡辺三十郎、中津ゟ被罷帰候、中津逗留中御ふち方被下、御小袖壱つ、銀壱枚被下由、又御鷹師

師ヲ犒ウ | 衆八人同道にて被参候処ニ、此八人ニも御ふち方被下由、三十郎被申候事、

上知分ヲ加増ニ当 |一、深野新介ニ御加増被成遣候、但、岡本平四郎上知分を被遣候事、

ツ

山立処刑後ノ上リ |一、田川郡ニ而山たち仕大場角右衛門下人弐人ノ内、小者ハ杉弥三郎所へ遣候、下女は林角兵衛方へ

者ノ配当 | 相渡候事、

| (槇嶋昭光)(云)

諸方ヘノ書状 |一、寺本八左衛門与ノ有永少九郎ニ、長舟十右衛門所、幷真木嶋言庵・一色木工殿両人所へ被遣 御

| 〃

| (長舟) (貴田政時)

| 書、以上弐通相渡遣申候、又我々ゟ十右衛門・権内方へ之状壱つ、又佐川宗喜所へ之我等ゟノ状

| 一つ、大坂ニ被 召置候村上善九郎・沖津右兵衛両人ゟ、十右衛門・権内方へ之書状弐つ渡遣候

| 事、

| (有吉英貴)

|一、国友半右衛門与西嶋彦左衛門ニ、頼母様ゟ十右衛門・権内方へ被遣御状渡遣候事、

有吉英貴小笠原長 |一、有吉頼母殿・小笠原宮内少与中ノ御侍中衆、上方御留守中御奉公帳差上候処ニ、奥ニ 御自筆之

良与ノ奉公帳奥ニ | 〃

忠利自筆ノ書出 | 御

| 御書出被成候を、右両人へ相渡申候事、

| (三淵重政)

|一、長岡右馬助殿へも、右之帳相渡候事、

| 御切米御ふち方

厩中間小頭ニ十石 |一、御馬や之御中間小頭太郎助儀、今日被差出之儀得 御諚候処ニ、如前々三人ふちニ十石宛、来年

二人扶持 | 〃〃〃〃〃

| ゟ可被遣旨ニ候、御ふち方ハ当壬四月十七日ゟ可被遣旨、又当御切米ハ御定り半分可被遣旨、被

| 仰出ニ付、則彦進・甚丞へ申遣候事

|

先に「じゃごべえ」を書いたら即悪友が反応した。

「じゃごべえちゃー(とは)、熊本ん(の)人間のこつば(事を)言うとじゃなかつかい(のでは無いのかい)」

彼が言わんとする処は、熊本は都(京都)や江戸からすると、最果ての地であり、熊本自体が「じゃごべえ(在地兵衛)」の地と見られていたのではないかという論である。

「当時の熊本ん人間のコンプレックスだろたい(だろう態)」という御高説である。

「薩摩のじごろう(地吾郎)も同じじゃなかつかね~(ないのだろうかね~)」とも宣う。

さてこれが正解かどうかは別として、貴重な説であるように思える。

「三齋公あたりまでは、自分な(は)京都人と思うとらしたっじゃなかつかい(思っていたのではないのか)」

「熊本ん(の)侍はあっちこっちから都落ちんごて(の様に)集まっとるけんね。そぎゃん(そのような)人間からすっと(すると)熊本人は皆「じゃごべえ」たい」彼の結論である。

現役の頃の彼は仕事の関係で日本国中はもちろん、海外迄足を延ばしたビジネスマンだが、熊本に帰って来た。

標準語をしゃべっていたが熊本人特有の余り抑揚のないものだったが、最近はこのように熊本弁をよく使うようになった。

そのことを話すと、「本家帰りしたったい(したんだョ)。熊本弁でしゃべっと(しゃべると)裃ば脱いだごたる(様な)気持ちばい。」

これはよく理解できるがあまり公ではこんな具合で話は出来そうにない、友達同士だからできる会話である。

しかし「じゃごべえ」などという強烈な方言は死語となりつつあって、「熊本の方言一覧」の記録にのみ残されるのもそう遠いことではないかもしれない。

熊本も本日ようやく桜開花宣言となりました。ほとんどの木がこんな状態です。

下の写真は、自衛隊西部総監部正門前の左四本目の桜で、これ一本だけ満開状態です。

山桜でしょうか、毎年この桜の木だけ早咲き状態で楽しませてくれます。

熊本の方言に「じゃごべえ」というのがある。私ほどの年齢だとまだ理解ができるが、少し若い人にはわからないのではないか、死語に近い存在である。

昨日熊本は県知事選挙が行われたが、投票に向かう途中、出会った老夫婦の会話から聞こえてきた言葉で、なんだか半世紀ぶりに出会ったように思えた。

漢字をあてると「在郷兵衛」ざいごう→じゃごう→じゃごと変化したものだろうが、いかにも熊本弁の感がふかい。

熊本国府高校のサイトに「熊本弁一覧」があるが、メールでいろんな方言の報告があるらしいが、担当者は2007年にこれを知ったとされる。

上記サイトではこれを「蔑称」としているが、これは田舎ものを蔑した言葉であるから、案外武士階級が使っていたのではないかと私は考えるが如何だろうか。

人様に対してははばかられる言葉だが、自らを卑下して「私はじゃごべえ(田舎者)ですけん」ということもある。

藩政時代、城下に居住して生活が成り立たない侍は、許可を受けて知行地など田舎に移住して作物などを作り勝手むきを再建させている。これを「在宅」という。

定かではないが、こんなことも言葉の成り立ちに影響しているように思えるが如何だろうか。

熊本の方言は、元の言葉が極端に変化して音だけでは元の意味を察することができないことが多く見られる。

(ちなみに県知事選挙は四選を目指した現職が、二度目の挑戦の元・熊本市長に勝利しました)