来月の田布施川沿い史跡めぐりウォーキング8回シリーズ(その4)の下見をしました。スタート地点であるJA南すおう平生支所から、終点の田布施町交流館までの実踏です。先日はバイクでの大まかな調査でしたので、今回はウォーキングメーターを使って、歩く距離を正確に測りました。

まずは、習成中学校跡地に向かいました。この中学校は、数十年前に今の平生商工会や保健センターの場所にありました。白い板塀だった事を覚えています。次に旧平生保育園跡に行きました。今は普通の家前の更地になっています。ブランコが一つ置いてありましたので、今は子供の遊び場になっているのでしょうか。

旧習成中学校跡地の周辺 堀川南蛮樋跡地とお地蔵様

次に、オランダ式ロクロを使った堀川南蛮樋の跡地に行きました。この堀川南蛮樋は江戸期の平生の干拓事業に欠かせない施設です。よくは知らないのですが、オランダは昔から干拓事業で国土を増やしてきました。江戸時代、日本では蘭学(オランダの学問)がさかんだったようですので、このオランダの干拓事業の知識を取り入れたのかも知れません。今、この堀川南蛮樋は平生歴史民俗資料館前に移築されておりいつでも見ることができます。堀川南蛮樋跡地傍には立派なお地蔵様があります。

玖珂島の山頂から平生街を見下ろして

続いて、平生街の中を歩いて旧平生座跡地を探しました。しかし、町並みがすっかり変わっていたのでどこが跡地なのかさっぱり分かりませんでした。そこで、近くの果物屋さんで少しお話しをうかがいました。

私が子供の頃行われていた大内川の灯篭流しのことをお聞きすると、灯篭流しはもうしていないそうです。昔の風習が無くなっていくのは少し悲しいことです。果物屋さんを過ぎて真覚寺の横を通って玖珂島の南側にある玖珂島神社に行きました。神社をお参りして玖珂島の山頂に登って、さきほどまで歩いてきた平生街を見下ろしました。

玖珂島神社の境内 平生湾が間近の平生新橋

玖珂島神社からは平生湾に向かいました。今はすっかり変わってしまった塩田跡地を見ながら、平生湾を左手に見つつ歩きました。田布施川に入って三新化学横をしばらく歩くと、八海橋が見えてきました。八海橋を越えてしばらくして荒砂神社が見えてきました。ここで少し休憩しました。今回のウォーキングコースは、日陰がほとんどないコースです。この荒砂神社だけは木陰がありますので、この神社でお昼にしようと思います。「荒砂」の砂で思い出しましたが、荒砂神社脇の田布施川では昔、建築用に使う砂が採取されていました。この付近では良質の川砂が取れたのでしょう。

見えてきた八海橋 荒砂神社で小休止

荒砂神社での小休止を終わり、従弟のUさんの家を訪ねました。Uさんは足を痛めて、ちょうど病院から帰ったばかりとのことでした。足が早く治って欲しいものです。Uさんと久しぶりに談笑しました。ウォーキングのお話しをしたついでに、6月のウォーキング本番時におトイレをお借りできることになりました。Uさんありがとうございます。

田布施川から分かれる灸川、下流に八海橋が小さく見える

Uさんの家を出ると、再び田布施川を上流に向けて歩きました。5分程度歩くと、田布施川と灸川の合流地点に着きました。この付近、子供の頃によくシジミを取りました。また、従弟のお兄さんたちとツガニと呼ばれるカニをよく取りました。そのカニは石垣に潜んでいるので、先が曲がった太い針金でそのカニを引っ張り出しました。そのカニの正式名称が「もくずがに」であることを、だいぶ後で知りました。中国料理でよく食べられる上海ガニの遠い親戚のようです。この「もくずがに」どんな味だったか忘れてしまいました。田布施川が大幅に改修されて以降、このカニを見ません。このカニを最後に見たのは、10年位前に東京の多摩川でした。

川が合流する灸川排水機場 菅原神社近くの天神十字路

灸川を上流に向けてどんどん歩き、天神十字路に着きました。ここにはコンビニがあるので、トイレ休憩できそうです。コンビニを過ぎて、菅原神社にお参りして近くの田布施保育園前の道を歩きました。そして、大恩寺の飢民の供養塔を見学しました。その後、シンタニスポーツに寄って笛を買いました。先日の般若寺ウォーキングで笛を鳴らしたのですが、100円ショップで購入した笛は、大きな音が出ませんでした。このため、先頭を歩く人に聞こえないようでした。このため、より大きな音が出る笛を購入しました。シンタニスポーツから出て、終点の交流館に向かいました。到着後にウォーキングメーターを見ると、歩いた距離は9.1Kmと出ていました。

飢民の供養塔がある大恩寺 やっと交流館に着きました

家に帰ってから、今回歩いたルートをGPSで確認しました。歩いた距離9.1Kmは少し長いようです。この距離を短縮するため、ウォーキング本番では菅原神社や飢民の供養塔をスキップしようと思います。そして、下図の矢印のように灸川排水機場からそのまま交流館に向かおうと思います。あるいは、田布施川と灸川の合流地点から田布施川堤防を上流に向かって歩けば2Km位は短縮できそうです。

今回下見で歩いたルート

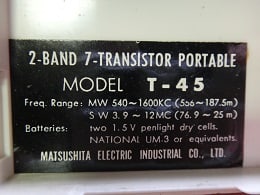

松下製トランジスタラジオ T-45の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/4) 修理(2/4) 修理(3/4) 修理(4/4)

回路的な修理が終わったので、中波と短波の受信周波数を確認しました。まず中波ですが、低い方は510kzでした。高い方は1600Kzでした。仕様は540~1600Kzですので問題ありません。ここは山口県ですが、放送局を受信すると低い方から高い方までまんべんなく同じような感度で良い音で聴くことができます。夜は電離層の関係でしょうか、韓国などの放送局がうるさいほど良く聞こえます。トラッキング調整は必要ないようです。

中波の低い方は510KHz 中波の高い方は1600KHz

次に短波の受信を確認してみました。すると低い方は3.96MHzでした。そして、高い方は12.7MHzでした。仕様は3.9~12MHzですので問題ありません。受信状況ですが、たまたま韓国の放送が入りました。韓国では北朝鮮のことを「北韓」と呼んでるんですね。

短波の低い方は3.96MHz 短波の高い方は12.7MHz

次にラジオのチューニング針のずれを確認しました。まず、中波ですが1000KHzで確認すると、下画像のように針は少し高い方を示します。

1000KHzを受信する時、針は少し高い方(1040KHz)を示す

針が10(1000KHz)の時は、実際には960KHzです。つまり40KHz低い値を示しています。中波を受信する時は、針が常に40KHz高い方を示すことを知ったうえで、受信すると良いようです。

針が10(1000KHz)の時、 実際には960KHzを受信

次に短波放送のチューニング指針を確認しました。短波受信のほぼ中間の6MHzで確認しました。すると正確に6の位置を針が指しました。つまり、短波放送の受信周波数は正しい位置を指しています。短波放送は周波数帯が中波より広いので、受信がやや難しい周波数帯です。しかし、このラジオは針の位置が正確なため短波放送が受信がしやすいと思います。最初、中波の位置が40KHzずれているため直そうかと思いましたが、中波を直すと今度は短波がずれるので止めました。

短波放送を実際に聞いてみました。そのままではあまり聞こえません。ラジオに内臓されているバーアンテナをいっぱいに伸ばすと、良く聞こえるようになりました。ラジオ日経が良く聞こえました。さらに、10m近いアンテナ線を張ると、海外放送もさらに良く聞こえるようになると思います。 次回、端子を確認したりラジオを綺麗に掃除するなどして修理を終わろうと思います。

正確な短波放送のチューニング指針

今日28日は午後から大雨で、外に出られません。ところで、先週の晴れた日に、田布施川沿い史跡巡りウォーキング8回シリーズ(4回目)でウォーキングするルートをバイクで事前調査しました。コースは、JA南すおう平生支所から平生町街を通り、旧平生保育園跡,平生座跡,玖珂島神社,塩田跡,八海橋,荒砂神社,灸川排水機場,菅原神社,飢民の供養塔などを見て、交流館を終点にしようかと思っています。

スタート地点のJA南すおう平生支所 お地蔵様と堀川南蛮樋跡

平生街中心部を進むと、私が子供の頃に一番賑やかだった平生座があった付近に来ました。今は旅籠跡,郵便局跡などが静かにあります。平生座前の通りには、氷屋さんがあったように記憶しています。すぐ近くの真覚寺は今でもあります。この真覚寺内には、住職さんが園長をされていた幼稚園がありました。

平生座があった50年前、平生で一番賑やかな付近

真覚寺の裏山の反対側には玖珂島神社があります。「玖珂島」の名のとおり、江戸初期は島でした。近くの野島神社も「野島」の名前のとおり島でした。付近を調査していると、真覚寺の裏山南側に朽ちて崩れた伽藍(法輪寺?)がありました。昔お寺があったようです。そして、付近には崩れかけたお墓があちこちに散在していました。

玖珂島神社の鳥居 玖珂島神社横の山、昔は島

玖珂島神社にお参りして、その玖珂島の山に登りました。この山は最近竹を切ったようで、登ると平生街を見渡すことができました。ただ登り口はとても狭く崖になっているため、ウォーキング時には登らない方が無難かも知れません。

玖珂島頂上から平生街を見下ろして

玖珂島神社を降りると、平生街を抜けて平生湾に出ました。この平生湾には昔たくさんの塩田がありました。私が5歳頃、旧平生保育園と人島の間を歩いて通園していました。その時、塩田で働く浜子さんをよく見かけました。夏の猛暑の中で塩分を含んだ砂をかき集めている姿は、子供心に大変な仕事だなと思っていました。しばらくして、砂を集める方法から流下式に変わり、浜子さんを見ることがなくなりました。

左手に、平生湾と対岸の曽根方面を見ながら進む

当時、平生付近は禿山が多かったように記憶しています。後で聞いた話ですが、塩田では塩を作るときに窯を焚くための大量の薪が必要だったそうです。そのために、平生近辺の山の木が切り出されて禿山になったそうです。今私が住む麻郷高塔にある高塔山も禿山でした。禿山で歩きやすく見通しが良いため、幼稚園の遠足コースでした。山頂を園児たちが並んで歩く行列をよく見かけました。しかし私が40年間故郷を離れている間に、その高塔山は人すら拒む深い森の山になってしまいました。

平生湾沿い三新化学裏の道 人島の荒砂神社

三新化学の裏にあたる小道を、平生湾を見ながら進んでいると田布施川に架かる八海橋が見えてきます。八海橋には新旧の橋が架かっています。旧八海橋は崩れているため、通行止めとなっていました。この橋から300m位進むと荒砂神社があります。私が子供の頃はとても質素な神社でしたが、今は赤い鳥居がたくさん並んでいます。秋祭り時に、この神社で人形劇など子供を楽しませるイベントとが催されていました。そう言えば、お正月には、獅子舞いが竪ヶ浜を回って人島まで来ていました。よく祖母に連れられてその獅子が舞っている場所に行き、獅子に頭を軽く咬ませてもらった記憶があります。今そのような行事はあるのでしょうか。

広々とした田布施川の堤防、向こうに見えるのは石城山

荒砂神社を過ぎると、田布施川から灸川方面に分かれる支流があります。この支流沿いにしばらく歩くと、灸川排水施設がありました。私が高校生の頃、このような施設はありませんでした。海水が逆流しないための施設ではないかと思います。この灸川は大波野方面から流れてきています。

田布施川は江戸時代初期から後期にかけて川の流れが変わったようです。江戸時代初期はまだ、「竪ヶ浜」の名前のとおり竪ヶ浜は海岸でした。その頃、この灸川排水施設付近が本流の河口だったのではないかと思われます。航空写真から見た田んぼの曲がりぐあいから、それとなく分かります。そもそも、今の田布施川は直線すぎます。これは人の手が加わっていることを暗示しています。古代~近世と、田布施川はおおらかにうねっていたのではないでしょうか。

田布施川の航空写真(昭和49年頃)

灸川排水施設からしばらく1kmほど歩いて田布施街に入ります。最初、菅原神社に行きました。この神社のお祭りが私はとても好きでした。特に、牛車が華やかで立派だったことを覚えています。木の車輪が巨大で平安時代を思わせるような牛車でしたが、今は牛車を引く牛がいないそうです。とても残念なことです。

新しい灸川排水機場 菅原神社、牛車が立派だったお祭り

次に田布施街の賑やかだった通りを過ぎて、 大恩寺の飢民の供養塔に行きました。この田布施も江戸時代は飢えて亡くなる方がたくさんいたのですね。次に大内公園に行き、続いて祇園の八坂神社に行って田布施街を見下ろしました。そして、終点の交流館に向かいました。なお、大内公園と八坂神社は田布施川沿い史跡巡りウォーキング8回シリーズの6回目で訪れてもよいかと思っています。

今週か来週、今度は今回のルートを実際に歩いてみようと思います。そして、お昼の場所,おトイレの場所などを確認しつつ距離などを測ろうと思っています。今日から梅雨入りとのことですが、晴れる日が少しでもあると良いのですが。

古い民家が並ぶ田布施街 飢民の供養塔がある大恩寺

私が使っている小型耕運機は2台あります。耕耘幅が違う2台です。幅の広い一台は、畑を耕耘するために使います。幅の狭いもう一台は、もっぱら除草に使っています。コストをかけないため、故障しても私が修理して使い続けています。実は、もらった小型耕運機がもう1台あるのですが、東京のユギ・ファームの仲間に譲りました。

耕耘機のキャブレター部分 エアフィルター関連を取り外す

さて、耕耘用の小型耕運機1台の調子が良くありません。先日キャブレターのフロート付近を洗浄したのですが、エンジン出力を上げるといまいち不安定です。その後、吸気口のエアフィルターを交換しましたが、それだけでは根本的な解決とはならなかったようです。このため今回、不調原因と思われるキャブレターをすべて分解/洗浄することにしました。

アクセル関連を取り外し ガソリンのホースも外す

キャブレターを取り外すため、エアフィルター関連,アクセル関連,そしてガソリンを供給するゴムホースなどを取り外しました。そして、キャブレターだけを耕運機から取り外しました。取り外したキャブレターを順番に分解しました。そして、キャブクリーナーで洗浄しました。

キャブレターを耕運機から取り外し 〇はパイロットスクリュー

最初にガソリンフィルターを掃除しました。底には錆と思われる茶色の泥が溜まっていました。それを取り除いてキャブレタークリーナーで綺麗に洗浄しておきました。次に、フロート室を分解しました。いつもはフロートのニードルバルブの洗浄で終わるのですが、今回はさらにメインジェットのメインノズルも取り外して綺麗に洗浄することにしました。

ガソリンフィルターの洗浄 フロート室を分解

左:フロートピン 右:メインジェット

めったに外さないメインノズルを取り外すと、ガソリン内の不純物が固化したものがびっしりと付着していました。やはりキャブレタークリーナーで洗浄しておきました。次に、低速回転時にガソリンが噴出するパイロットジェットを分解しました。パイロットスクリューを取り外して、メインノズルと同じようにキャブレタークリーナーで洗浄しておきました。

取り外して洗浄したメインノズル 取り外して洗浄したパイロットスクリュー

綺麗に洗浄したキャブレターを、再び耕耘機に取り付けました。そして、エンジンをかけてみました。すると、以前のようなもったりした動作がきびきび動作するようになりました。アイドリング時の動作が不安定ですが、パイロットスクリューの調整が不十分だからだと思います。この機種は10年以上使っていますので、これからも修理しながら使い続けようと思います。

分解洗浄したキャブレターを、元通り耕運機を取り付け

26日、平生町のJA南すおう平生支所をスタートにして般若寺へ向かう、のんびりウォーキング(JA南すおう平生支所~天池~萩原~般若寺~長谷~JA南すおう平生支所)をしました。最初19日の予定でしたが当日は大雨でした。1週間後の今日は、とても良い天気で、ほど良い風が吹く絶好のウォーキング日和となりました。

般若寺方面はあまり来たことがないため、入念に事前調査,下見,そして再下見をしたため安心してウォーキングできました。最初、アルクに寄って体を軽くしました。次に天池を訪れました。そこで、二階川についてや、大内川について説明しながら歩きました。

大星山をバックに天池で、15人の参加者

天池を過ぎると、北村バス停留所付近からの上り坂を歩きました。歩き始めてすぐのところに、稲荷大明神があります。そこで、立ったまま少し休憩をしました。ここから大野萩原まで、約1.3kmの登りです。私が下見で登った時は、けっこう辛かったように思いました。しかし、今回参加された方々は普段よくウォーキングされているようで、そう疲れも見られずすいすい歩いていました。一番年少の小学一年生も平気で歩いていました。

稲荷大明神で少し休憩 大野萩原手前のため池にて

大野萩原を過ぎると、数百メートル先の平生萩原に11時半頃に着きました。ここで、皆さんが疲れているようであれば、この近くの小さな草原の木陰で昼食をとるつもりでいました。しかし、皆さんはすこぶる元気で余裕でした。初めて参加の方が多かったので、私の心配し過ぎのようでした。そこで、当初の目的地である般若寺に向かいました。

もうすぐ大野萩原に到着 平生萩原からの上り坂

平生萩原からは再び上り坂です。棚田の横をどんどん登っていると、向こうに平生の町並みが、その向こうに田布施の街が、右手に赤子山が見えました。「あの建物は何だろうか?」などと、みんなで言いながら登って行きました。

平生萩原の上にある棚田から見た、平生,田布施方面

平生萩原の上にある棚田を過ぎると、少し暗い竹藪の中に入りました。しかし、地元の方々が道の手入れをされているようで、障害物は何もありませんでした。もちろん雑草も生えていませんでした。竹藪を10分位歩くと、車が通る舗装道路に出ました。そこには、道路改修碑(昭和10年)が立っていました。その碑のそばに、般若寺に行く山道がありました。

竹藪を抜けると舗装道路に 般若寺仁王門に向かう階段を登る

道路改修碑からの細い山道は、昔からの参道のようです。おそらく、伊保庄,宇佐木,平生萩原などから歩いてお参りする元々の道のようです。しばらく、落葉が積み重なった急斜面の参道を歩いていると、正面に立派な仁王門が見えてきました。ここが古来、最初に通る門ではないかと思います。門を通った後、石段を登って般若寺観音堂に向かいました。

落葉が積もった古来の参道を登る 仁王門から般若寺観音堂に向かう

般若寺の観音堂は、私が高校生の時にクラスで来ました。その時に、火の玉が出入りすると言われている三光の窓の穴を見ました。三日月,満月,そして小さい穴は太陽を象徴してるのでしょうか?その三光の窓が、昔のまま観音堂の右側壁にありました。 この般若寺観音堂まで、参加者の方々は疲れも見せず元気でした。この建物を見学してお祈りをしてから、昼食をとる展望台に向かいました。

般若寺観音堂、この右側の壁に三光の窓

般若寺の観音堂から少し歩いて、12時半頃に展望台に着きました。展望台に立つと、柳井側の海が眼下に見渡せました。遠くを見ると、大畠や周防大島なども見渡せました。

眼下に見える柳井市火力発電所 展望台の木陰で談笑しながら昼食

この展望台の木陰でしばらくお昼休憩をしました。蚊がいたので、私は蚊取り線香に火をつけました。そして、参加者の方々と談笑しながら楽しく昼食をとりました。とにかく、私は全員無事に般若寺に到着できてほっとしました。初めて参加した方々の足の状況が分からないので、気を使いましたがそれは杞憂でした。

大畠や周防大島をバックに、元気な参加者の方々

展望台を午後1時に出発しました。戻るルートは来た道の逆コースです。途中、トイレに寄り体を軽くしました。赤い橋の上を渡り、広場に出ました。そして、仁王門前を通って平生萩原に向かって坂道を下りました。平生萩原に着くと、小さな草原に立つ大樹の木陰まで行って小休止しました。

般若寺から平生萩原に戻る 小さな草原の木陰で少し休憩

その大樹の木陰に着くと、根本の周囲の草が綺麗に刈ってあることに気がつきました。再下見の時に、この木陰で休むことを了承いただいたOさんに気を使っていただいようでした。Oさん及び草を刈っていただいた方、本当にありがとうございました。私たちが休憩しやすいように草を刈っていただいた平生萩原の方の心使いに感謝いたします。

小さな草原の木陰で小休止後、平生萩原に戻る

せっかくですので、Oさんにお礼の挨拶をしました。そして、参加者二人の方のために、おトイレをお借りしました。Oさんの家から離れる時、それまでおとなしかったOさんが飼っている犬が吠えはじめました。私たちが離れるのがさびしかったのでしょうか?Oさんの家を離れると、数百メートル先に見える大野萩原に向かいました。

Oさんが飼っているワンちゃん 大野萩原にのんびり向かう

大野萩原からは緩い下り道が続きますので、周りの山々や景色、そして植物を見ながらのんびりと歩くことができました。しばらく歩いていると、こびとのおうちえんに下る脇道がありました。少し草が生えているその脇道をどんどん下りました。すると、こびとのおうちえんが見えてきました。そこで、トイレ休憩をさせていただきました。

こびとのおうちえんに下る小道を歩く

私は、こびとのおうちえんに来るのは初めてです。お孫さんがここに通園しているEさんに、中を紹介していただきました。そして、数名がおトイレを使わせていただきました。こびとのおうちえんさん(大下さん)、ありがとうございました。

今日は日曜日のため園児たちはお休みです。このためとても静かです。よく見ると、このおうちえんの庭には一切草が生えていませんでした。いかに子供たちが元気に駆け回っているかが分かります。その駆け回っている時の歓声が聞こえてくるようです。

Eさんと、中を興味深そうに見るAちゃん 疲れをいやすため、お庭で小休止

こびとのおうちえんを出ると、スタート地点のJA南すおう平生支所に向かいました。途中、ここまでせっかく来たので、平生町指定有形文化財である常春寺の2階建て楼門(山門)を見学させていただきました。なお、数年前に亡くなったこの常春寺の故ご住職が、私の高校の同級生だったことを初めて聞きました。彼の高校時代の顔が後から浮かんできました。亡くなる前にこのお寺を訪問すればよかったと残念に思いました。

常春寺からしばらく歩いて、JA南すおう平生支所に到着しました。15時30分でした。参加者のみなさん、お疲れ様でした。

平生町指定有形文化財である

常春寺の2階建て楼門(山門) お疲れ様、JA南すおう平生支所に到着

今回のウォーキング、初めて参加された方が15名中8名でした。約半数の方が初めての参加とあって気をもみましたが杞憂でした。明日あたりは疲れが出てくるかも知れませんが、よろしかったら今後もご参加くださるようお願い致します。来月は恒例の田布施川沿い史跡巡りウォーキングシリーズの第4回目です。平生街から田布施街まで、田布施川に沿う史跡を訪ねながら、田布施川を上流に向かってウォーキングします。

今回ウォーキングしたルート、※GPSの入感が思わしくない

==========健康ウォーキングクラブ==========

今日は、雑穀の種を蒔いたり,野菜の種を蒔いたり,花壇の春の花を夏用に切り替えたりしました。まずは午前中に、雑穀である粟(アワ)の種まきをしました。最初種まきする場所を耕運機できれいに耕しました。先日植え付けたサツマイモの隣りです。数回往復して耕した後、畝間80cmで種まきをしました。

雑穀(粟)の種まきのため、耕運機で耕耘 〇:サツマイモ

雑穀である粟はとても粒が小さいので、まくのが大変です。手で摘まんで指でひねるようにしながらまくのですが、注意しないと多くまきすぎてしまいます。この粟は比較的楽に栽培することができますが、一番の大敵はスズメなどの鳥です。小鳥が食べるのに丁度良い大きさなのでしょう。収穫後の精白も面倒です。でも、私は粟のおもちがとても大好きです。黍のようなあくが無いのでとても美味しいです。もちを作ることができる程度の量は、収穫してみたいと思っています。

畝間80cmで粟のまき溝を掘る とても小さな粟の種

粟の種まきが終わると、陸稲(農林1号:もち)の種まきをしました。先日種をまいた陸稲(農林24号:うるち)と同じ手押し式種まき機を使いました。もちはうるちほどたくさん食べないので、鏡もちができるほどの量を種まきしました。陸稲は日照りに弱いので、梅雨前に種まきして雨が降らない夏場に穂が実ると良いと思っています。しかし、こちらの希望通りの天候にならないので陸稲作りはなかなか大変です。

手押し式種まき機で陸稲(農林1号:もち)の種まき

粟と陸稲の種まきが終わると、お昼となりました。お昼休憩後、畑を見回りました。すると、先日種芋を植え付けた里芋が芽を出していました。また、先週種をまいたトウモロコシも芽を出していました。これら秋に収穫する作物の収量は、夏どれだけ大きく育てるかにかかっています。これから、長雨,台風,日照り,病気,そして害虫などと、気苦労が多くなります。それをいかに克服するかが、農業のだいご味かも知れません。

ようやく芽が出た里芋 発芽したトウモロコシ

畑の見回りが終わると、春の花を少し整理しました。最近まで勢いよく咲いていたひなげし(ポピー)とストロベリーキャンドルをすべて取り除きました。夏が近づいて、花が咲かなくなくなってきたからです。勢いがないためか、カマで刈らなくても手で簡単に引き抜くことができました。引き抜いた後、次の花の種をまけるようにクワで耕しました。

左〇:ひなげしを引き抜いた残渣 右〇:ストロベリーキャンドルを引き抜いた残渣

クワで耕した畝には、アスターとなでしこの種をまきました。この二種類は初めてまく種です。母親が「墓前に立やすい花が欲しい。」と言ったので、この二種類にしました。本当は菊が良いのですが、晩秋にならないと菊は花を咲かせません。菊に似ているアスターにしました。

アスターとなでしこの種をまき終わると、別の畝にごぼうの種をまきました。私は、きんぴらごぼうサラダが好きなので、サラダ用ごぼうの種をまきました。

アスターとなでしこの種袋 種をまいたサラダ用ごぼう

ところで、春に咲いていた果樹の花で、もう収穫できるものがあります。それは、グミとユスラウメです。グミはびっくりグミと呼ばれる品種で、普通のグミよりも実が大きくて甘いグミです。種子が大きいのは残念ですが、季節を十分に味わうことができました。この実は果物店で売っていません。まさに家族でしか味わえない季節の実です。ユスラウメは少しずつ赤くなっています。一部の赤い実を食べてみましたが、まだ十分甘くはなっていませんでした。

季節を味わう小さな家庭果 だんだん赤くなってたユスラウメ

松下製トランジスタラジオ T-45の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/4) 修理(2/4) 修理(3/4) 修理(4/4)

私は農作業の合間を見てラジオを修理しています。このため、いったん修理の区切りが終わると、元通りにラジオを組み立てます。ラジオを分解したまま放置するようなことはしません。

次に修理を再開するときは、再びラジオを分解して回路基板を取り出します。今回、松下製トランジスタラジオ T-45の修理を再開しました。同じように、ラジオを分解して回路基板を取り出しました。

ラジオの裏蓋を開いてネジを緩める イヤホン、電源端子を外す

ラジオのボリュームをいっぱいに上げても音量が小さい原因は、低周波増幅器初段の電解コンデンサの容量抜けが比較的多いです(例1,例2,例3,例4など)。下左図はこのラジオの電子回路ではないのですが、同じトランジスタ4石構成の低周波増幅器です。この丸の部分の電解コンデンサの容量抜けの影響が大きいです。

丸は容量低下の可能性が高いコンデンサ 左図(丸)の実物コンデンサ

低周波増幅器初段の電解コンデンサは、ボリュームの中点に繋がっています。この電解コンデンサと平行に10μFの電解コンデンサを当てると、ラジオ放送の音声がとても大きくなりました。この結果から、この電解コンデンサの容量低下に間違いありません。電解コンデンサは、ポリバリコンやチタコンと違って電解質を使っています。化学成分上、この電解質が変質し易いのでしょう。このコンデンサを交換することにしました。このコンデンサの値は、耐圧3V容量5μFです。

交換することにした低周波初段結合コンデンサ

交換前に、私が学生時代からストックしておいたものから同じ容量の電解コンデンサを探しました。しかし、10μFばかりでなかなか5μFはありません。しかし、箱の底の方からようやく5μFを探し当てました。そして、回路基板の半田を溶かして容量が低下した電解コンデンサを抜き取りました。

ストックの中から5μFを探し当てる ×:容量低下したもの、〇:交換品

コンデンサを抜き取った跡の二つの穴に、交換する電解コンデンサの+-端子を間違えないように挿入しました。そして、半田こてを使って回路基板に半田付けしました。

電池を入れてスイッチを入れると、ラジオ放送局の音が大きく聞こえるようになりました。他のコンデンサも容量が低下していないか確認しました。しかし、わずかな低下です。交換するリスクの方が高いと判断しました。これで電子回路上の修理完了です。修理した回路基板を基板を筐体に納めました。

交換後の電解コンデンサ、これで格段に音が大きくなる

なお、他の電解コンデンサは、ダイヤル指針をスライドさせる糸やプーリーの下に隠れています。その電解コンデンサを交換する場合は、プーリーや糸を外さなければ交換できません。そのため、プーリーや糸を外しても元に戻せるように図面(下画像)を記録しておきました。しかし、今回は外す必要はなくなりました。今後、同じ機種のラジオを修理するときにために、この図を残しておくことにしました。

次回は、受信周波数範囲の確認、必要あればトラッキング調整、ラジオ筐体の掃除などをして修理を終わる予定です。

ダイヤル指針をスライドする機構 プーリーでの糸のとりまわし方法

一年ほど前、私と一緒に東京から山口県に移り住んだ猫のリン(漢字:鈴)ちゃん。新幹線に乗って山口県にやって来ました。しかし、私の母親が動物嫌いのため、ずっと紐に繋がれていました。山口県に来てから約一年、ようやく解放されてこれからはきままな放し飼いです。ずっと紐付き生活だったので太り気味です。放し飼いになったので自由に運動して痩せて、スマート猫になって好きなだけネズミやトカゲなどを追いかけるでしょう。東京では、トカゲや鳩などを捕まえていましたので。

外で、きままに毛づくろいするリンちゃん。畑を掘り返さないでね!

今日は、私の耕す畑をきままに散歩していました。時々私に付いてきて一緒に畑を歩きます。でも、私が種をまいた場所をよく掘り返します。昨日は、せっかく蒔いたカボチャの種が台無しになりました。やれやれ、困ったことです。このリンちゃんは、私の母親以上のお婆さん猫です。最近は毛並みも少し悪くなりました。あと何年生きるのでしょう。

繋がれた生活が長かったニャン やれやれ、やっと放し飼いだぜ!

26日の般若寺のんびりウォーキングに、初めての方が数名参加します。その中には、高齢の方もいるようです。初めて参加の方々の疲れ具合を見て、行先を般若寺ではなく途中の平生萩原に変更しようと思っています。そこで、ウォーキングルートを見直すことにしました。一つ目の見直しは、最初にアルクに立ち寄ることです。アルクのトイレに寄って体を軽くします。

スタート地点のJA南すおう平生支所 大内川と天池の説明板

アルクから北村バス停までは平坦で、楽に歩くことができます。しかし、北村バス停から大野萩原までの登りの1.3Kmが一番きついと思われます。さらに平生萩原から般若寺までの登りも楽ではありません。二つ目の見直しは、歩く方々の一人でも調子がよくない場合、平生萩原から般若寺へのルートを中止します。

曇り空で風が吹いていれば良いのですが、晴天で無風の場合は登り道はとても歩き疲れます。ルートを変更した場合の、休憩場所を確認するため,そしてトイレをなんとか確保するために、バイクを使ってではありますが再下見をしました。

北村から大野萩原までの登り もうすぐ大野萩原、登りの終着

大野萩原から数百メートルほど平坦な道を進むと、平生萩原に着きます。ここからやや下った所に、広々とした草原があります。正面に田んぼや畑が広がっています。さらに、その草原の中央に大きな木が立っており、涼しげな木陰がありました。ここで休憩するとよさそうです。この場所は、前回下見で歩いた時に道を探索中に偶然見つけた場所です。

広々として眺めが良い草原と、涼しげな木陰がある大樹

おそらく私有地であろうその草原に、いきなり立ち入ることは好ましくありません。そこで、この付近に住んでいる方に許可をもらうことにしました。そのため何軒かアポなし訪問すると、すぐ近くに住んでおられるOさんに出会いました。

Oさんに、この付近のことをいろいろと伺いました。平生萩原は宇佐木の山田地区のエリアで、すぐ隣りの大野萩原は大野地区のエリアに入るそうです。住民は5軒位だそうで、近年住んでいる人が少なくなったとのこと。そのOさんに、26日行先を般若寺から平生萩原に変更した場合に、草原で休憩することを了解いただきました。さらに、おトイレをお借りできることになりました。Oさんありがとうございます。

今回の再下見後、別途ウォーキング仲間のEさんからのメールで「こびとのおうちえんでおトイレをお借りすることができる。」との連絡が入りました。Eさんとこびとのおうちえんさん、ありがとうございます。

左の坂を上ると般若寺に お話しを伺ったOさんの家

平生萩原からいったん大野萩原に戻りました。そして、北村から登ってきた道に出会います。今度は、大野萩原からまっすぐ平生長谷方面に向かってどんどん進みました。何度も通ったコースなので何処にも立ち寄らず進みました。

大野萩原から平生萩原を振り返って、右上方向が般若寺

道の途中で、右に分かれる急坂を降りてこびとのおうちえん横を通り過ぎました。そろそろこの付近も田植えの季節なのでしょうか。土を耕している途中の田んぼがいくつかありました。山間の田んぼを横目に見ながらしぱらく下っていくと、大野に着きました。そのまま進んでJA南すおう平生支所に着きました。

ウォーキングを企画していて一番気にするのは、特にトイレ,そして休憩地点などです。これらは、参加していただく皆さんに気持ちよくウォーキングしてもらうためには欠かせないことです。トイレ確保などのため、今回のようにアポなし訪問することがあります。断られないかヒヤヒヤします。※今回別のヒヤヒヤで、Oさんが玄関先で飼っている犬に噛まれるかと思いました。

右に分かれた後の急坂 こびとのおうちえん横を通る

家に帰った後にGPSで、今回通ったコースを確認しました。今回のコースは般若寺に行かないため約7kmに短縮されました。北村~大野萩原~長谷間の道は、所々木の影があるため涼しい個所がいくつかあります。北村から大野萩原間の登り1.3kmさえ歩き通すことができれば、とても快適なウォーキングになると思います。

バイクではありますが再度下見したコース、A:草原の木陰

なお、北村バス停付近から大野萩原までの登りは、下図のように100mの高低差があります。この100m差を、快適に登りきることができるかがポイントです。そのため歩く速度を落として、適時休憩を入れながらゆっくりと歩こうと思います。以前歩いた柳井市の三ヶ岳(標高495m)や上関の上盛山(標高315m)と比べると、はるかに楽な登り坂ではあるのですが。

小屋にある古いクボタ製トラクターを引き続き修理しています。今のところ修理と言うよりは、再稼働のための調査,確認と言ったところです。前回エンジンが全くかからなかったため、より精密に調査することにしました。最初、燃料である軽油が噴射管までちゃんと流れているか確認しました。燃料コック,燃料ろ過器,燃料噴射ポンプです。それぞれ燃料管を外して確認しました。その結果、燃料管周りはOKでした。

右上:燃料コック,右下:燃料ろ過器,左下:燃料噴射ポンプ

続いて燃料噴射ポンプを調査しました。すると、燃料噴射アクセルレバーが固着していて動きませんでした。このため、ガスバーナーで温めたり、CRC556を吹き付けたりして少しずつ動かしました。何分か左右に動かしていると、アクセルレバーが動くようになりました。固着していた位置はアクセルが入らない位置でした。これでは燃料が噴射管に流れずエンジンが動かないわけです。次に、燃料噴射管を調査しました。噴射管のナットを外して調べるとちゃんと燃料が出ました。噴射管の上にある電線が何のためにあるのか分かりませんが、おそらく寒い時の熱ヒーターではないかと思われます。

固着していたアクセルレバー 下丸:燃料噴射管,上丸:熱ヒーター

普通の車でもトラクターでも、エンジン始動はバッテリーで行います。このバッテリーは使っているうちに電気が無くなります。そのバッテリーに蓄電するための発電機があります。このトラクターの発電機は、古い形式の直流発電機ダイナモでした。今は交流式のオルタネータが主流です。この発電機がちゃんと発電するか、エンジンがかかったら確認する必要があります。

古い形式の直流発電機ダイナモ、ちゃんと発電するかは不明

燃料系の確認が終わったのでエンジンをかけてみることにしました。最初、アクセルレバーをいっぱいに引きます。つまり燃料が最大に噴射する位置にします。次にデコンプレバーを圧がかかるようにセットしました。

ところで、なぜエンジン頭頂部にデコンプレバーがあるのか分かりません。今のトラクターは前面操作パネルにあります。しかも、エンジンカバーを被せると、このレバーを操作できません。エンジンの回転を外に取り出せるようになっているからでしょうか。外に取り出すのであれば、トラクターに座っていなくてもエンジンを止めるためにこの位置にデコンプレバーが必要だからです。まったくの謎です。

左丸:アクセルレバー,右丸:スターター デコンプレバーを圧の位置に

次にファンベルトのたわみ状態を調べました。50年位経っているにも関わらず、ベルトは正常な張力を保っていました。この状態でエンジンをかけてみました。

スタータースイッチを入れると、デコンプレバーが圧になっているため苦しそうにファンが回りました。しかしながら、何度も回転させているうちに排気管から白い煙が出てきました。この煙からすると、エンジンがかかる寸前であることが分かります。何度かバッテリーを休めながら回転させていると、まばらに爆発するようになりました。それでも回転させていると、白い煙を大量に吐きながらついにエンジンがかかりました。

このエンジンの音を聞いたのは50年ぶり位でしょうか。重い力強い音です。アクセルレバーを少し戻して回転をスローにして数分間暖気運転しました。今回は、エンジンがかかっただけでも成功です。エンジンを止めて、冷却水の温度を測ると5℃ばかり上昇していました。冷却系も正常のようです。

ファンベルトのたわみを確認 エンジン停止後、冷却水の温度上昇確認

エンジンがかかれば、次にトラクタを動かしてみたいところです。しかし、どれがどの操作レバーか分かりません。少なくとも、クラッチ,変速レバー,ブレーキペダルは知っておかなければなりません。次回は実際にエンジンを動かして、各種操作レバーを確認してみようと思います。

操作レバー A:変速レバー,B:クラッチ,C:ブレーキペダル,DEは不明

19日、数日前から準備していた亡き父親の一周忌の法要がありました。入院中の父親が去年の24日に亡くなり、お通夜,そしてお葬式と続いた事が、つい昨日の事のようです。もう一年も経ったのと思いました。今回の法要に集まった方々は、私の母親を覗いてみんな私より若い世代です。

父親の一周忌の法要に来た、お坊さん,妹夫婦,息子,姪や甥とその家族

私が子供の頃、お葬式とか法要と聞くと「知らない叔父さんや叔母さん達が、またたくさん来るなあ。」などと他人事で、仕方なく出席していました。しかし、私が東京で働いている40年の間にすっかり、世代が交代していました。私の知らない叔父さんや叔母さん達はほとんど故人となっています。今回父親の一周忌法要に来たのは、妹夫婦,息子,姪や甥とその家族です。さらにお寺のお坊さんも世代が変わっていました。浦島太郎の心境です。時の流れの無常さを感じずにはいられせん。

法要が無事に済むと、田布施街にある料理店に移動して会食しながら談笑しました。2時間ほどの会食後、解散し各自自宅に帰っていきました。私は息子と我家に戻りました。今日は朝から大雨でしたので畑が気になりました。畑を見回ると、先日いただいたササゲが芽を出していました。陸稲(うるち)も発芽していました。

雨の中、発芽していたササゲ 雨で水浸しの陸稲畑

陸稲(うるち)の種まきから一週間位、そろそろ芽を出す頃と思っていました。ちゃんと芽が出て安心しました。しかし、雑草もたくさん発芽していました。去年もそうでしたが、これからは雑草対策が欠かせません。去年の倍は収量を上げたいので、これから除草や施肥などの管理が欠かせません。

予定通り発芽した、陸稲(うるち)の芽

19日に、一年前に亡くなった父親の一周忌が行われます。この一周忌に出るため、18日昼過ぎに大阪から息子がやって来ました。田布施駅まで迎えに行きましたが、時間が十分あるため柳井や上関方面を車で散策しました。最初、歴史好きの息子のため柳井の茶臼山古墳に行きました。1000年以上ただの小山と思われていたこの古墳、明治時代に発見されて表土や木々を取り除いて、当時の姿が再現された古墳です。私は、先日もこの古墳を見学し資料館も見ました。

葺石に覆われた建設時の姿の茶臼山古墳

柳井の茶臼山古墳を見学すると上関に行きました。先日上関をウォーキングした時も、また家内と上関をドライブした時も日曜日でした。その両日共に、上関で同級生が経営する石油店は開いていませんでした。今回、その石油店で同級生と談笑しました。確認してみると、やはり日曜日はお店を閉じているとのことでした。

石油店で給油後、近くの温泉「鳩子の湯」のレストランに行って昼食をとりました。昼食後、歩いて上関大橋袂の吉田松陰の碑を見学しました。幕末の頃、この上関には吉田松陰などたくさんの志士達が立ち寄ったようです。

鳩子の湯レストランで昼食 平生の太陽光発電所を見学

上関を出ると、まっすぐ田布施の我家に向かいました。途中、平生町の太陽光発電所を見学しました。太陽光発電所の仕事をしている息子が見ると、発電所の出来不出来,設備メーカー,そして耐用年数などが一目で分かるようです。この平生の太陽光発電所は完成しているようですが、中国電力と繋がっておらずまだ売電していないようでした。全国的な太陽光発電ブームで、電力会社の対応が後手になっているようです。

我家に着くと息子と一緒に畑に行きました。そして、絹さやエンドウ豆とスナップエンドウ豆を収穫しました。収穫した豆や玉ねぎなどは、明日19日の亡き父親の一周忌に来た方々に差し上げます。明日は雨のようなので、すぐに渡せるように母親が仕分けしていました。

大きく育ったエンドウ豆を収穫 豆や玉ねぎを仕分けしている母親

苗を植え付けたオリーブ畑の草刈りをしました。草刈り前に、植えたオリーブの活着状況を確認しました。植えた苗10本のうち9本は、根が活着したようで新芽を出していました。植え付けた時の葉は元気がないように思えましたが、きれいな緑色の新芽はとてもきれいです。これまでオリーブは名前だけは知っていましたが、実際の新緑を目にしたのは初めてです。

新しい緑がとてもきれいなオリーブの新芽

オリーブ苗の活着状況を確認すると、さっそく草刈りを始めました。最初、以前この畑の出入口だった場所を刈りました。いろいろな雑草が繁茂していました。草刈りに使用した刃は紐式のものです。小石が多いこの畑は、その小石が弾き飛ばされます。たまに顔に当たるので防護メガネは欠かせません。たまに頬などに当たると痛い思いをします。

雑草の約半分を草刈り 通りの全面を刈り取り完了

この畑はまだ完全には耕しておらず、あちこちに顔を出している大石も取り除いていません。今回は、畑の周辺部を中心に草刈りしました。大石が露出している畑中央部は、どのように除草したものか考えています。以前のようにトラクターで軽く表面を耕すのが、手っ取り早い除草方法ですがロータリー刃が石で傷みそうです。

露出した大石が少ない畑周辺を草刈り

畑周辺の草刈りが終わると、活着が思わしくないオリーブ苗に水やりをしました。他の9本の苗はどれも新芽を出しているので、この一本だけは芽が出ていません。かと言って枯れているわけではありません。植えた場所に何らかの問題があるのではないかと思いますが、私には全く分かりません。できることは、植え付けた場所の周りを少し耕して水をたっぷりやるくらいです。苗植え付けの歩留まりはこのようなものなのでしょうか。

新芽が出ないオリーブ苗 根元を軽く耕してたっぷり給水

オリーブを育てることは、全くの素人の私にはおこがましいのかも知れません。しかし、大きな石がごろごろしている荒地に等しいこの畑です。育てることができるのは、栗などの果樹しかありません。まあ、気長にオリーブを育ててみようと思います。プロの農家ではないので、数年後に実を収穫してオリーブ油がわずかでも採油できれば御の字ではないかと思っています。

まだまだオリーブ苗を植える広さがある畑、丸は活着が思わしくないオリーブ

オリーブ畑から帰ると、先日収穫した玉ねぎを吊り干ししました。干す前に、4~5個の玉ねぎを縄で束ねました。そして、不要な葉の先端を鉈でカットしました。これで、干す準備はできました。一輪車にいくつかの玉ねぎを積んで、干す場所まで運びました。

束ねた後、葉の先端を鉈でカット 一輪車に乗せて干し場まで運搬

玉ねぎの吊り干しの方法にはいろいろあると思います。今回二つの方法で干してみることにしました。一つは、縦に複数の玉ねぎの束がぶら下がるように干したもの。もう一つは、横にした棒に一つ一つの束をぶら下げる方法です。前者は場所を取らないので、玉ねぎがたくさんある場合には場所的には効率的です。後者は、束を取り出しやすい長所がありますが、場所を取るのが難点です。まだ収穫をしていない玉ねぎがたくさんあります。それを考えると、今後収穫して干す玉ねぎは前者の方法で干すことになると思います。

左は縦にぶら下げた玉ねぎ、右は横にぶら下げた玉ねぎ

19日に亡き父親の一周忌があります。私の息子,甥,そして姪などがやって来ます。去年東京から山口に帰ってきてから、全く掃除していなかった個所が所々あります。この機会を利用して、我家の周りを掃除しました。我家の南側には竹林があるのですが、竹の葉があちこちに飛んで、溜まって落葉ゴミになっています。そのゴミを取り除くことから始めました。

庭の溝に溜まった竹や木々の葉 竹林下に、大量の竹の葉がゴミに

竹の葉が主な落葉ゴミを、ゴミ収集車に出すのはもったいないので畑に散布しました。腐って葉の原型をとどめないものや、葉の形が残ったものが混ざっています。それらの落葉ゴミをどんどん畑に置きました。何往復もして畑に積み上げました。

落葉ゴミをどんどん畑に積み上げる

一通り落葉ゴミを畑に積み上げると、耕運機を使って畑の土と混ぜました。混ぜた葉はすぐには腐りませんが、この夏から秋にかけてゆっくりと腐ると思います。落葉が完全に腐ったころに野菜の種をまこうと思います。

ところで、耕耘中に落葉の間から子ヘビが出てきました。落葉と一緒に耕耘されなくて良かったです。落葉の中には、ミミズ,トカゲ,カエルなどが潜んでいます。子ヘビにとって快適な住処だったのかも知れません。追い出してごめんなさいね、子ヘビ君。

広げた落葉を耕運機で土と混ぜる 落葉の間から出てきた子ヘビ

ほとんどの落葉ゴミを畑に移して、畑の土と混ぜると落葉ゴミの掃除は完了です。次に、落葉ゴミが綺麗に無くなった道を掃き掃除しました。道の表面も、道両脇の溝にもゴミが無くなりました。これで、一周忌の準備も少し出来上がりです。あとは、我家前の階段やその階段横にある猫のリンちゃんの小屋周辺を掃き掃除するだけです。

落葉ゴミが無くなり綺麗になった舗装道や道両脇の溝

掃除が一通り終わると、トウモロコシの種まきをしました。まいたトウモロコシは、デントコーンと呼ばれる硬質なトウモロコシです。最近多いスイートトウモロコシではなく、もっぱら実を焼いて食べるか粉にしてコーンスープにします。このような硬質なトウモロコシは最近、人が食べるのではなく家畜に食べさせるようです。

種をまく間隔は、小型の耕運機で除草できるように畝間80cmで株間40cmにしました。去年トウモロコシを作らなかったので、どれだけ収穫できるか楽しみです。一番やっかいなのは、アワノメイガのような芯食い虫です。この害虫さえ防除できれば、トウモロコシはとても作りやすい作物です。さらに、タヌキなどの獣に食べられない工夫も必要です。以前、タヌキに食べられて全滅したことがありました。

巻尺で畝間を80cmに設定 平クワで、種をまく筋を掘る

畝間80cmの位置決めをすると、種をまく筋を掘りました。そして、種まきをしました。種は、発芽しやすいように予め水を浸しておきました。その種を株間40cmになるように一か所3粒ずつまきました。今は3粒ですが、発芽後一番元気が良いものだけ1本残します。

株間40cmで3粒/株の種をまく 平クワで種の上に土を被せる

種をまき終ると、平クワで土を被せました。天気予報では明日と明後日雨が降るようですので、雨が降る前に急いで種まきしました。この時期は、天気予報を見ながらの農作業になります。

トウモロコシの種まきが終了した畑

トウモロコシの種まきが終わると、続いてカボチャの種まきをしました。去年栽培したカボチャは我家で食べるにして大きすぎたので、今年は、片手で持つことができる小型のカボチャにしました。小型のカボチャでたくさん実るので、2株だけ作ることにしました。

1株3粒の種をまく 発芽後、元気な芽を残す

カボチャは、葉が茂るとあちこちに葉が広がります。このため、広い面積が必要です。このため、他の野菜と重ならない広さをカボチャの畝にしました。葉がたくさん茂るように、株元に発酵鶏糞をよく混ぜ込んでおきました。さあ、何個のカボチャができるでしょうか。明日と明後日に雨が降る予定ですので水はやりませんでした。

葉がよく茂るように、広めの面積をカボチャ用にする

松下製トランジスタラジオ T-45の修理履歴です。それぞれをクリックしてください。

修理(1/4) 修理(2/4) 修理(3/4) 修理(4/4)

手元に古い松下製トランジスタラジオ T-45があります。静岡県の方から修理を依頼されたラジオで、音がとても小さい故障とのことです。デザインがなんとなくSONY TR-714に似ているラジオです。

修理に入る前にいつものことですが、トランジスタラジオの状況を確認することにしました。ざっと見て、割れや汚れが少ないことから、これまで丁寧に扱われてきたことが分かります。丁寧かどうかよく分かるのは、ラジオの裏蓋をこじ開ける部分です。乱暴に扱われたラジオは、この部分が醜く傷んでいます。ただ、1つ気がかりなのはこのラジオを軽く振ると、カラカラと小さな音が出ることです。ネジか何かがラジオ内に落ちているようです。

比較的きれいな松下製ラジオT-45 傷みが少ない裏蓋こじ開け部分

このラジオの裏蓋を開けて回路基板を見ました。使われているトランジスタは当時はゲルマニウムトランジスタです。このラジオが製造された昭和35年頃、松下はようやく自前でトランジスタを製造できるようになりました。そして、SONYを追うようにラジオを本格的に売り出した時期でもあります。その後、ラジオ製造の双璧はSONYと松下でした。私の主観ですが、「スカイセンサーシリーズ」に見られるように、ラジオのデザインは常にSONYがリードしていたように思います。

話は変わりますが、テレビ製造では松下が常にトップシェアで、その後を東芝,日立,SONYが追っていました。私は日立のテレビ部門にいたのですが、常に松下を追いかけていたような記憶があります。当時、松下のシェアは30%、日立のシェアは15%で松下の圧勝でした。そのテレビ製造、今その松下とSONYはテレビ製造の赤字で苦しんでいます。テレビを諦めた東芝と日立は黒字です。昔日の感があります。

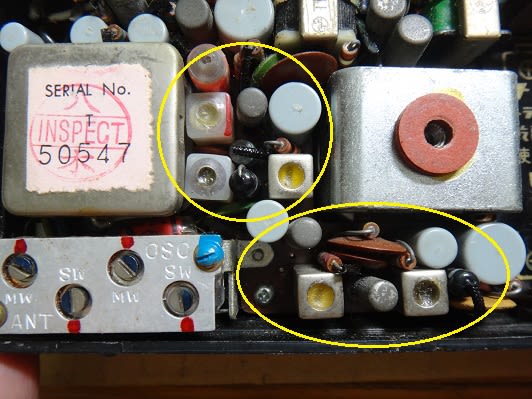

さて、回路基板を固定しているネジが一か所ありませんでした。このラジオは、修理か何かで一度回路基板に手が入っているようです。残り二か所のネジを緩めると、回路基板を外して取り出すことができました。

回路基板を止めている三か所のネジのうち、一か所のネジが無し

回路基板を取り出していると、中から黒いプラスチックの塊が出てきました。カラカラ音を立てていたのはこの塊でした。さらに、回路基板を外して内部を調査すると、回路基板を止めるネジのメス部分が一か所破損していることが分かりました。黒い塊はこの破損した部分の一部でした。破損の形状を調査すると、ほかにも破損した塊があるはずなのですが、ラジオ内の何処を探しても見当たりませんでした。

ネジを回し過ぎたのか、何かの強い力がかかって破損したようです。破損以降、ここにネジで固定されるはずの回路基板が浮いている状態だったことが分かりました。

ラジオ内に落ちていた黒い破損塊 回路基板を止めるメス部分が破損

残りの破損塊とネジが見つからないため、これ以上は直せません。少なくとも回路基板が当たるように、黒い破損塊をメス部分に接着しておきました。ネジで止めることはできませんが、回路基板を支えることはできます。

黒い破損塊に接着剤塗布 破損したメス部分に元通り接着

さて、回路基板をネジで止めるメス部分を応急処置して直すと、次に回路基板に使われているトランジスタを調査しました。すると、混合発信段には、2SA103が、中間周波段には2個の2SA103が使われていました。これ以前のラジオ(例えばT-40)は、中間周波段に2SA102が使われていることか多いのですが、この頃松下では比較的性能が良い2SA103を大量に製造できるようになったのでしょう。

なお、バリコンに製造番号が刻印されていました。このラジオ T-45は、50547番目に出荷されたのでしょうか。また、バリコン下のトリマーコンデンサが、とても調整しやすい構造になっています。昭和30年初期のトランジスタラジオは、配線構造が複雑で寄生発信止めと思われるコンデンサがあちこちに付いていたりします。しかし、昭和35年頃になると部品の品質も良くなるなど、だんだん洗練されてきたのではないかと思います。

上丸は混合発信段、下丸は中間周波段

低周波増幅段に使われているトランジスタは、2SB171が2個、そしてP.P増幅に2SB172が2個使われています。さらに、温度補償用としてバリスタMA23が使われています。高周波関連と低周波関連出会わせて7個のトランジスタ構成です。なお、電源として単三乾電池が2個の3Vです。ラジオを小型にするために単二ではなく単三です。裏蓋に規格が貼ってありました。MW,SW共に標準的ですが、波長が書いてあるのが当時らしくて面白いです。

なお、音声が小さい原因はおそらく低周波増幅段のどこかの部品が故障していると思われます。特に電界コンデンサの容量抜けが一番考えられます。今後、じっくり調査して修理しようと思います。

低周波増幅段、このどこかが故障 裏蓋に貼られたラジオの規格表