コロナ惨禍で小学校の放課後学習成器塾が中止となったため、次回作る予定だったお汁粉作りができなくなりました。そのため、最後の成器塾で作ったお汁粉の素材(上新粉など)が無駄になりました。しかし、せっかく子供達が一生懸命作った素材がもったいないです。そこで、とある家庭でその素材を使ってお汁粉を作りを楽しんでいただきました。成器塾の子供 ,お兄ちゃん,お母さん,お婆さんなどが協力して賑やかに作った食べたそうです。その家は4代が暮らしているので、ひいお婆さんも加わったかも知れません。

楽しそうに上新粉(もち米粉)をお団子にしている子供

お汁粉に入れたお団子は次の三種類の粉で作りました。もち米を粉にした上新粉,うるち米を粉にしたお団子粉,、そして小麦を製粉した小麦粉です。それらのお団子の味の感想を聞いてみました。すると、一番美味しかったのは上新粉、次に美味しかったのはお団子粉とのこと。小麦粉のお団子は前者より下とのことでした。小麦粉は製粉したままの全粒粉でしたので、糠味だったのではないかと思います。来年度の成器塾では、これらの味の違いを子供達みんなで食べ比べて欲しいと思っています。

左は団子粉(うるち米粉)で右は小麦粉で作ったお団子

大内川に架かる雁木を見終わると、橋を渡って道を右に回って法雲寺前に行きました。そして、大内川を下流に向かって数10m歩くと堤防傍に祠が見えました。この祠の周辺を見回りましたが、神様や由来などは分かりませんでした。江戸時代初期、この付近が海岸であったことを考えると海に関わる祠ではないかと思います。その祠からすぐの場所に野島神社の鳥居が見えました。お正月にはこの鳥居前で獅子舞が披露されています。

野島神社の鳥居を過ぎて、昔賑やかだった道を散策

私が平生保育園児だった頃、保母さんに連れられて皆と一緒に野島神社によく行きました。当時の平生保育園は今の教育委員会がある場所近くにありました。そのため、野島神社は幼児の足でも容易に行くことができました。野島神社拝殿には東側にある石階段から登りました。西側の石階段はとても急ですが、東側の石階段は傾斜が緩やかなため幼児にも登り降りしやすい石階段です。野島神社に登って西側を見下ろすと、当時は遠くに海が見えました。また、眼下には長屋がたくさん見えたように記憶しています。

法雲寺の山門 大内川堤防沿いの祠 野島神社の石階段

ちなみに、野島神社下の通りは今は人通りが少なく静かです。しかし、私が幼児の頃はとても人通りが多かったように思います。佐賀や曽根方面から来る人が通る道でした。しかし今、車が通るバイパス道路ができました。そして、今は歩きではなく車に乗って平生に来るようになりました。呉服屋さんや酒屋さんなどのお店が並んでいたのに、今は民家ばかりの通りになっています。

直指院の防陽霊場札所 道の外側を向いた祠

通りを歩いていると直指院前に来ました。一昨年の1月に直指院で一年の安寧祈願をしていただき、塩田にまつわるお話を拝聴しました。今回は直指院内の防陽霊場札所に行きました。少しの間、立ったまま休憩しました。そして、真っすぐな道を曽根方面に向かって歩きました。

途中、永大グラウンドを少し見学しました。このグラウンドは、かつて永大産業サッカー部の拠点でした。永大産業サッカー部は、1974年にJSL1部リーグに昇格したそうです。また、このグラウンドで少年サッカースクールを開いていたそうです。今回のウォーキング参加者の1人が子供にサッカーを習わせるためこのグラウンドに送り迎えしていたことがあったそうでです。そのため、このグラウンドを懐かしそうに見ていました。

昭和30年代の平生町の面影を巡るウォーキングのコース

毎年の山仕事が年齢と共にしんどくなってきました。そこで、笹などの下草を刈りやすいように山の植生を単純化しようと思っています。今は、桜,椿,こなら,栗,ケヤキ,サツキ,梅などのいろいろな樹木が植えられています。これらは父親が生前に植えた樹木です。それぞれの樹木は高さがバラバラなため、下草を刈る時に避けたり屈んだりしなければならず足腰がとても疲れます。そのため、高く成長した桜や杉だけを残そうと思います。椿やサツキなどの低木は邪魔なのですべて伐採しています。山の見栄えよりも管理しやすさです。

大きくなった椿をチェーンソーで伐採中

樹木の特性なのでしょうが、桜やケヤキなどは大きくなると上へ上へと伸びます。ところが、椿やサツキなどは横へ横へと広がります。そのため、山を横切る時に椿やサツキはとても邪魔になります。大きく上に伸びる木は間隔を空けるように伐採し、横に広がる木はすべて伐採しています。

伐採した幹に斧を打ち付ける

なお、私は樹を地上50cm位で伐採しています。地表で伐採してしまうと、春夏に下草に覆われて切株が見えなくなります。すると、気が付かずに下草を刈っていて、切株に草刈機の刃が当たってキックバックしてしまう恐れがあるのです。なお、伐採した切株からひこばえが出ないように、また早く枯れるように伐採後に斧を打ち込んで傷つけておきます。

枯れるように、斧を打ち込んで傷を付けた幹

久賀島神社の階段を降りていると、複数の石をレンガのように積み上げた小さな塔に気が付きました。たまたま外におられた、傍に住んでいる方にお聞きしました。すると、元々はその塔の上に宝塔が置いてあったそうです。それが、転がり落ちてしまったまま放置されたそうです。塔の下を見ると、確かに宝塔の一部が無造作に転がっていました。宝塔を元通りにするためにはそれなりに費用がかかります。何らかの理由で氏子さん達の同意が得られないのでしょうか。教えていただいた方の庭にソテツが植えてありました。そのソテツを見せていただきました。すると、たくさんの実が付いていました。昔の沖縄では、飢饉をしのぐためその実を毒抜きして食べていたとか。

かつてはとても賑やかな通りだった平生中心部を散策

明治時代、久賀島南の新市には大きな家が立ち並んでいたようです。時は流れて今、武家屋敷を思わせる太鼓橋と立派な門が朽ち果てようとしていました。続いて、小川今藏宅跡碑とお地蔵様3を見ました。久賀島を回り込むようにして、久賀島の南側にある石段を登り法輪寺跡に行きました。なぜ法輪寺は廃寺になってしまったのでしょう。檀家数が少ないとか、ご住職が絶えてしまったとか、廃寺になる何らかの理由があったのでしょう。

久賀島神社横のソテツ 廃寺の法輪寺跡 旧郵便局跡の碑

続いて旧郵便局跡の碑に行きました。そして、昭和30年代に平生町でもっとも賑やかだった真覚寺前の通りを少し散策しました。私が幼児の頃、旅館、薬屋、下駄屋、氷屋など数え切れないほどのお店が軒を接して並んでいました。とにかく人通りが多かったです。狭い通りを、馬車がゆっくりと通っていたことも覚えています。乗客ではなく荷物を運ぶ馬車でした。幼児の私には馬車は巨大に見え、馬が歩く時のパカパカ言う音を今でも鮮明に覚えています。

熊川に架かる橋傍のお地蔵様4 雁木が今でも残る大内川

続いて南蛮樋跡横を通り、熊川に架かる橋の袂に安置されたお地蔵様4を見ました。さらに道を南に進むと大内川に架かる橋に着きました。その昔、国道はこの場所から大内川上流に向かっていました。橋から上流を見ると雁木がまだ残っていました。確か私が中学生の頃まで、雁木脇には酒造場の長屋が並んでいました。作ったお酒を船に乗せるための雁木だったのでしょう。

昭和30年代の平生町の面影を巡るウォーキングのコース

越冬用に収穫したサトウキビ、寒さが厳しい2月を無事越冬できるでしょうか。今回、越冬中のサトウキビを部屋からベランダに出してみました。嬉しいことに、どのサトウキビも傷んでいませんでした。2~3月を無事越冬できるように日光浴しました。

越冬中のサトウキビ、ベランダで日光浴

越冬中のサトウキビのうち1本だけ虫食いで傷んでいました。虫食い穴を観察すると、虫はすでに死んでいるようでした。しかし、穴の周辺が茶色に変色して腐っていました。そこで、治療のために茶色の部分を削り取り、ペースト状の消毒材を塗布しておきました。傷んだ箇所が広がらなければよいのですが。

綺麗なサトウキビ 虫食いの場所 消毒剤を塗布

ほぼ下見で歩いたコースの通りに、平生町に残る昭和30年代の面影を巡るウォーキングをしました。どの町もそうでしょうが、昭和30年代は子供が多く活気がありました。その昭和30年代初め、私は当時の平生保育園に田布施町麻郷から通いました。通う道すがら、塩田の浜子さんを見たり、国道188号線の舗装工事を見たり、賑やかな平生町のお祭りを見たり、平生座で劇や映画を見たり、その平生座で演じたり、馬車を見たり、通りにいろいろなお店が立ち並んでいたのを覚えています。個人的にも懐かしい昭和30年代の平生町を思い出しながら皆さんとウォーキングしました。

久賀島神社を参拝後、平生町西部に広がる街並みを見下ろす

10:00に歩き始めました。そして、旧国道188号線に出てから平生中心部に向け街内を歩きました。最初に見たのはお地蔵様1です。このお地蔵様1、その昔は無かったように思います。昭和30年代この付近は家がぎっしり並んでいましたが、今は空き家が増えてその隙間にお地蔵様1が移ってきて安置されたのでしょう。このお地蔵様1が安置された近くに古本屋さんがあったのを覚えています。小学生だった頃、わざわざ麻郷から借りにきていました。漫画本を10~30円/週で借りたように記憶しています。

最初に訪れたお地蔵様1 幼稚園があった真覚寺 静かな聖観音菩薩堂

続いて、思いで深い平生座跡や幼稚園があった真覚寺などを回りました。そして、聖観音菩薩堂に行きました。6人位が座ることができるお堂です。今でもこのお堂を守っている方がいるようです。しかし、山門を再建する費用を捻出することは無理なのでしょう。山門の跡だけが残っています。その後、お地蔵様2を拝んだ後、久賀島神社に向かいました。久賀島神社は久賀島の名前の通り、江戸時代に干拓が始まる前は島でした。400年以上前、久賀島神社の目の前には海が広がっていたのです。

久賀島神社近くのお地蔵様2 久賀島神社の石段を登る

お地蔵様2前の道は、かつて麻郷に向かう道でした。その道を西に辿ると、今の三新化学の工場に突き当たります。三新化学の工場がまだ無い頃、三新化学を横切るように道が続いており、田布施川に突き当たりました。その田布施川には平生と麻郷を結ぶ渡船場がありました。

その渡船場が廃止された後、初代八海橋が架橋されました。明治時代、國木田独歩はこの初代八海橋を渡って麻郷と平生を往復しました。ちなみに、今の八海橋は三代目です。

昭和30年代の平生町の面影を巡るウォーキングのコース

編機に慣れようと思って極安の捨て毛糸を購入して、いろいろ編んでいます。先日は単に編むことだけしました。これはうまくいきました。今回は、網目を減らしたり増やすことをしてみました。ところが、隣の網目をウツシを使って移す動作が上手にできないのです。細かい作業なので、まずはメガネがないとできません。隣のフックにウツシを使って何度も網目を移していると、少しずつですができるようになりました。ですが、とにかく目が疲れました。メガネを忘れたのは失敗でした。

緑の毛糸を1目ずつ減らし目してから、黄色の毛糸に切り替え

編み針を使って布を編むのはとても忍耐力が必要です。例えば、アフガン編みで約20cm四方のコースターを編むのにとても時間がかかりました。おまけに指が赤くなって痛くなりました。今の私には、編物を体得する時間がとても足りません。そこで、編機を使ってみました。単にコースター程度の布を編むならば確かに簡単に編むことができます。しかし、今回のように袖口にするために曲線を編もうとすると、ウツシを使って網目を移す手作業が必要なのです。

今回使った簡単編機 一段目の網目 1目ずつ減らし目

袖口を編機で作ろうと思いましたが、私にはまだまだ早いことが分かりました。そのため、座布団のような単純な布を編むことを先にしようと思います。できれば、自分で紡いだ毛糸を編機で編んでみようかと思っています。編機では織機のようにチェック模様はできないため、横筋模様の座布団でも作ってみようかと思います。表面と裏面は海田ファームの羊さんの毛糸を使って編み、中のクッションは田布施農工高校の羊の毛を使ってみるのもいいかも知れません。

1目ずつの増やし目 今回試し編みした捨て布

柳井市伊保庄の山側から海側へと歩いていくつか史跡を探索しました。伊保庄公民館から黒島へ、のんびり歩きました。しかし、この海に沿う道は歩道が狭く心もとないため、車に注意しながら歩きました。この道を車で通ることがありますが、この道を歩いている人を見かけたことがありません。地元の方もあまり歩かないのでしょう。さて、老猿の乳地蔵を過ぎて少し歩くと、今度は老猿の岬場地蔵がありました。ところで、道の海岸下に老猿の三連珠があるそうですが、今回は満潮のため見ることができませんでした。続いて古道に架かる石橋に行きました。

黒島傍の漁港を散策、発電所が目の前に

石橋は県道を海側に外れた場所に架かっていました。その昔、この古道を主に使っていたのでしょう。車がたくさん通る舗装道路が近くにできたためか、今はひっそりとしています。その石橋そばにとても趣のある長屋が建っていました。その昔は漁か何かで栄えたのに違いありません。あるいは漁醤を作っていたのかも知れません。それを思わせるような板塀の長屋でした。

道路下の広い砂浜 古道に架かる石橋 弘津千代生家跡碑

次に弘津千代生家跡に行きました。日本女子大を卒業後、劇作家をしたり歴史小説も書いたそうです。今風に言えばエンタメ作家であり小説家だったのでしょうね。戦後は和服姿で中学校の先生をしたこともあったそうです。次に旧柳井南中学校校門前に建つ宮田遺跡碑を見た後、黒島海岸に行きました。

黒島海岸南の入り江 縄文遺跡の黒島浜遺跡碑

私が平生保育園に通っていた頃、年に一度バスで黒島海岸に遠足に来ていました。今は整備されてサザンセト伊保庄マリンパークなっています。沖に目障りなほどの発電所が見えますが、昔は延々と海が広がっていました。黒島海岸の変わりようを見ると昔日の感があります。次に階段を登って黒島神社を参拝しました。そして、最後に縄文遺跡があった黒島浜遺跡碑を見てからスタート地点に戻りました。

再度歩いてみた伊保庄の史跡探索ルート

寒さが厳しい日々が続いています。特に早朝は、畑や庭が霜で白く覆われています。日陰は昼になっても白いままです。午後二時頃に気温がわずかに温まりますが、午後五時頃に日が沈むと、一気に気温が下がっていきます。今の季節が最も太陽に恩恵を感じます。そんな夕暮れ、広い畑のど真ん中に穴を掘って焚火をしました。いつもは枯れた竹や伐採した幹を燃やしますが、溜まっていた枯れ枝を主に燃やしました。

寒さが覆い始めた夕暮れ、焚火で体を温める

私が子供の頃、野焼きや山焼きをよく見かけました。しかし、火事の恐れがあるためか最近はめっきり見なくなりました。農家が少なくなり、田んぼの土手や斜面を野焼きする必要が無くなったのだと思います。山焼きはもう何十年も見たことがありません。だいぶ前のことですが、私は何度か土手を焼いたことがあります。高い草はあらかじめ刈って倒しておき、火は土手の上から降ろします。もちろん風がない日を選びます。下からだと火が一気に燃え上がるので厳禁です。野焼きや山焼きにはそれなりに高度な技があるのです。そのノウハウを待っていないと延焼して火事になることがあります。

枯れた竹も何本か燃やす 炎を包まれる枯れ木

正覚寺を出ると、柳井南小学校に向かって歩きました。この小学校は、かつて伊保庄小学校と呼ばれていました。子供の頃、海水浴ついでに、当時木造だった伊保庄小学校の校舎でよく遊びました。ところが、阿月小学校との合併時に名前が今のようになりました。元々の名前が当たり障りのない名前になることは、個人的には残念なのですが仕方がないのでしょう。そのような話はよく聞きます。私が東京から40年ぶりに山口県に戻った時、徳山市が周南市に変わってしまったのには驚きました。今だに周南市の名前が身に付きません。

十体の閻魔様が並ぶ伊保庄の十王堂

さて、柳井南小学校に行く前に十王堂に寄りました。遠くから見ると小さな作業小屋にしか見えません。しかし、玄関を開けて中を見ると、予想と違う世界が広がっています。正面の棚には木像が安置されており、その木像の隣に十体の仁王様が安置されています。十体の仁王様が十王堂の由来です。この十王堂は防陽八十八ヶ所霊場の札所で、楠庵から続く札所です。さすがに今は巡礼する人はいませんが、地元の方々の講か集会所として使われているようです。

伊保庄海岸の砂浜 伊保庄公民館 小野の河内山神

十王堂を見学し終わると、柳井南小学校に向かいました。そして、潮の香りが強い伊保庄の海岸の波打ち際を少し歩きました。風が強いため波しぶきが顔に当たります。お昼となったため、風が弱く日差しが当たる岩を見つけて休憩しました。しかしながら、風が冷たいため15分ほどで次の史跡に向かいました。この海岸では、夏にはキス釣りができますし、砂浜ではヤドカリを捕まえて遊ぶことができます。子供が遊ぶのに最適な海岸です。

山の下の道脇にある荒神社 コンクリート壁の老猿の乳死蔵

次に、伊保庄公民館傍の河内山神の祠を見ました。塀に囲まれた畑の奥にあるため、近づくことができません。遠くから見るだけです。その後、海岸に沿った道路を柳井方面に向かって歩きました。途中、荒神社やコンクリート壁に埋まるように置かれた老猿の乳地蔵を見学しました。この周辺は老猿に関わる岩や地蔵があります。その昔、猿がたくさんいたのでしょうか。

再度歩いてみた伊保庄の史跡探索ルート

寒冷紗を掛けて育てていた白菜が、このところの寒さで葉の先端が傷みはじめました。そこで、寒冷紗を外して、防寒のために新聞紙で白菜全体を包みました。3月になるとうが立ち始めます。それまでの間に食べられるように葉を保護する意味もあります。また、鳥が葉の先端をつつきます。鳥から守るためもあります。今の季節、白菜を包む光景があちこちで見られます。

白菜の葉が寒さで傷まないように新聞紙で包む

寒冷紗を外すと、キャベツの玉ができているが分かりました。2月には美味しいキャベツを収穫できるのではと思います。その他、長ネギは葉が折れて茶色になっていました。春になれば葉がたくさん展開すると思います。早生タマネギはだいぶ葉が大きくなっていました。小松菜とほうれん草はまだ食べごろです。そのため、朝の野菜炒めにと収穫して台所に運んでおきました。来月2月下旬以降、ジャガイモの植え付けを皮切りに春野菜の作業が忙しくなります。

寒冷紗を外した畝 先端が傷んだ白菜 新聞紙で包んだ白菜

11月に伊保庄の山側を史跡探索しながら歩きました。しかし、探索に時間がかかり過ぎたため途中から引き返しました。今回はもう一度同じ道を歩いて山越えをして、海に出て史跡探索しながら歩きました。前回見つけた史跡は通り過ごして、すぐに伊保庄の山側に向かいました。山ぎわを歩きながら圃場整備している田んぼを見下ろしていると馬小屋が見えました。その馬小屋に寄ってみました。馬を見た後に山から下りていると、今度は牛がたくさん見えてきました。今回は馬を見たり牛を見たりした史跡探索ウォーキングでした。

たくさんの牛がのんびりと寝そべっていた斎藤牧場

伊保庄の山側は圃場整備で昔の景観がすっかり変わっていました。一番驚いたのは、私の母方の古いお墓です。私が子供の頃、そのお墓は石製ではなく木製でした。そのお墓を約60年ぶりに訪れました。私が覚えていたお墓の場所は草が生えているだけでした。木製のお墓は朽ちて土に返ったようてす。私が子供の頃に聞いた話では、株に失敗して全財産を失ったため、木製のお墓しか建てることができなかったそうです。石製ならば、今でも建っているはずなのにと思いました。

山裾から見えた馬小屋 二頭の馬が馬小屋に 道脇の浄盧寺跡

お墓からどんどん下っていると、南陽霊場のお堂が道脇に見えてきました。そのお堂の近くにご住職のお墓が一基建っていました。たまたま、伐採した樹を運んでいる方が近くにいました。その方から、言い伝えられたお話を伺うことができました。その昔、伊保庄の山の上に浄盧寺と呼ばれる寺があったとのこと。しかし、火事になって消失後に今の場所に移転したそうです。その後、お寺を継ぐ方がいなくなり無住のお堂になったそうです。いつ頃移転したかなどは分からないとのこと。江戸か明治の頃だと思われますが、今や検討がつきません。江戸時代後期にまとめられた防長風土注進案に記載があるかも知れません。調べてみようかと思います。

昔、門徒だったらしい正覚寺 圃場整備と開発が進む伊保庄

浄盧寺跡を出てすぐの場所でたくさんの牛に出会いました。斎藤牧場です。道の両脇に牛が寝そべって口をもぐもぐ動かしていました。少しの間だけ牛を見て、さらに道を下りました。すると、広い交差点に出ました。そして、その交差点に面する正覚寺に行きました。このお寺は母方の親戚が門徒だったようです。その昔火事になってしまい、過去帳がすべて焼失してしまったそうです。ところで、交差点付近は工事中でうるさいほどでした。道路が広くなりつつあり、周辺の田んぼは補助整備の真っ最中でした。数年後には景観がすっかり変わってしまうでしょう。

再度歩いてみた伊保庄の史跡探索ルート

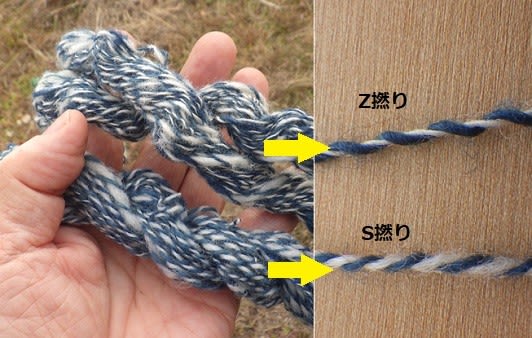

藍染めした単糸と染色しない単糸を紡いで双糸にしてみました。これは撚りの違いを見えやすくするためです。そこで、下撚りをZ撚りにした単糸を、S撚りとZ撚りにした2種類の双糸を紡いでみました。その双糸の紡ぎ方の違いは、S撚りはボビンを左回転させ、Z撚りはボビンを右回転させます。これまでZ撚りばかりで紡いでいたので、S撚りの紡ぎは最初とまどいましたがすぐ慣れました。S撚りZ撚りの双糸を5m位紡いでそれぞれを比較してみました。

藍染めした単糸と染色しない単糸を紡いだ2種類の双糸

染色するために単糸はループ状の輪束にしていました。双糸に紡ぎやすいようにボビンに巻き取りました。単糸の束をかせくり器にのせると、束を解くようにボビンに巻き取りました。絡みついているとうまく解けません。藍染めした単糸は何度も染め液内でゆらせたり水で洗ったりして毛と毛が絡みついています。そのため、藍染めした輪束は丁寧に巻き取りました。

ボビンから単糸を繰出す 二本の単糸を紡ぐ 単糸二本が紡がれ双糸に

次に藍染めされた単糸と白い単糸を、S撚りとZ撚りの二本の双糸にしました。紡いでいる時に気が付いたことは、S撚りする場合は単糸をしっかり持っていないと撚りが単糸の方に伝染するのです。Z撚りの場合はそれがありません。これはしめ縄で双糸又は三重糸を撚る場合も同じです。

出来上がった双糸にも特徴があります。S撚りは単糸と単糸同士が離れにくいです。逆にZ撚りは離れやすいのです。そのため、S撚りの方が織りやすく編みやすいと思います。ただし、引っ張り強さはほぼ同じようです。しっかりと蜜に織ったり編んだりすれば布としての強さは同じになると思います。間違ってZ撚りにしてしまった双糸を捨てるのはもったいないので経糸に使い、S撚りにした双糸を横糸にして何か布を作ってみようかと思います。編んでもよいかも知れませんが。

S撚りの双糸を紡いでいる途中 Z撚りの双糸を紡いでいる途中

再度のコロナ惨禍で行事が次々に中止となっています。中止直前に、東田布施公民館で生きがい教室がありました。この教室では、東田布施に関する歴史講話を聞いていただいたり、懐かしい手回し蓄音機を聞いていただきました。さらにフィルム映画「名犬ラッシー」を鑑賞していただきました。

この生きがい教室当日に各公民館へ、コロナが再び蔓延し始めたため公民館を閉鎖するとの連絡があったようです。この日以降、他公民館での講演ができなくなりました。さらに、小学校での放課後学習,田布施町少年少女発明クラブ,田布施農工高校での生徒さんとの活動など、ほとんどが中止となりました。ちなみに郷土館は先行して先週から休館となっています。とても残念ですが仕方ありません。

東田布施の成り立ちの歴史を聞いた後,蓄音機で音楽鑑賞

ところで、今回の東田布施公民館での生きがい教室の内容は、今の東田布施に至るまでの約400年の歴史をお話しました。波野村から大波野村が分かれたり、小行司との合併のお話、田布施村と合併して東田布施となった経緯などをお話ししました。また、江戸時代は灸川が国境だったことなどもお話ししました。

歴史の話が終わると、懐かしい手回し蓄音機で当時の流行歌を音楽鑑賞していただきました。それが終わると、フィルム映画「名犬ラッシー」を鑑賞していただきました。元々カラー映画でしたが、何十年も経っているフィルムですので色が抜けているのは仕方ありません。楽しんでいただけたのではないかと思います。

映写機でフィルム映画を鑑賞 懐かしい名画「名犬ラッシー」

つばさ保育園を過ぎると、近くの平生中学校校門前を歩きました。そして、しばらく歩くと大井川に着きました。左側に曲がって清岸寺に行きました。このお寺も浄土真宗のため安寧祈願を断られました。仕方がないため、本番ウォーキング時にこのお寺で各個人が心の中でお祈りすることにしました。清岸寺を出て橋を渡っている頃、偶然Tさんから電話がかかってきました。すぐ近くだったため、T邸に寄らせていただきました。Tさんありがとうございました。

見学した平生町歴史民俗資料館

T邸を出ると水越を左に入り平生街に入りました。しばらく歩いて大内川の橋を渡ろうと思っていたら工事中でした。そのため、別の橋を渡って旧習成中学校跡地や旧保育園跡地を訪れました。しかし跡地の碑はどこにもありませんでした。そのため、旧習成中学校や旧保育園が実在したことを知らない人が多いのではないかと思います。ちなみに、昭和30年に統合されて廃校になった田布施旧麻郷村の旧麻郷中学校跡地には石碑が建っています。

平生中学校校門 訪れた清岸寺 熊川沿いの神社

旧習成中学校跡地や旧保育園跡地をしばらく眺めると、平生町庁舎南側の道を歩き熊川に出ました。私が園児の頃、この川の堤防沿いを歩いて通園していました。当時の友達の家もありました。友達の家に寄りながら帰っていると、当然ながらだんだんと友達の数が少なくなりました。最後に人島の友達の家に寄ると、私一人が麻郷に歩いて帰りました。当時のことですが、友達と一緒に帰っている時にみんなで小さな小川を飛び越えました。しかし、私一人だけがその小川を飛び越えられず濡れてしまったことがありました。

平生町民俗資料館を訪問 弥生時代の遺物などを見学

熊川に出ると平生町歴史民俗資料館に行きました。そして、2階の歴史民俗資料を見学させていただきました。平生町にも古代から近代にかけてのたくさんの資料があります。田布施町も同様ですが、海から相当離れた場所で海に関わる遺物が見つかることがあります。例えば漁具に使う石製の重りです。この漁具遺物が見つかることで当時の海岸線を推定することができます。さて、閉館時刻の16:00に平生町歴史民俗資料館を出ました。そして、出発したMaxvalueに向かいました。下見に参加された方々お疲れ様でした。

昭和30年代の平生町の面影を巡る下見ウォーキングのコース