オオカミの絵本を手にしながら、では本物のオオカミの話はないかと思った。動物学のような本ではなく、絵本として…。2冊見つけた。この国にかつて生息していた「ニホンオオカミ」と「エゾオオカミ」。その存在は、いまだに時々話題になったりする。子供たち向けに物語を知らせることは意味があるだろう。

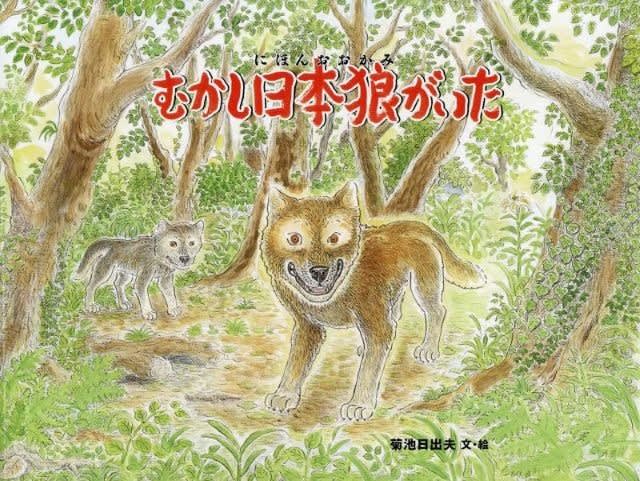

『むかし日本狼がいた』(菊池日出夫 福音館書店)

信濃弁?のばあちゃんによる昔語りの形で始まり、昔のオオカミの生態を描いている。人間がオオカミを「大神」と崇めていた頃、動物たち同士や人間との関わりをわかりやすい話に仕立てた。人間による開発のために絶滅することになるオオカミは、自然保護・環境保護の一つのシンボル的な存在といっていいだう。

ばあちゃんの話の収めは、「(原文はひらがな)昔、人も狼も熊も猿も猪も鹿も兎も鳥も、みんな山の恵みで生きていたもんだ」という言葉。どちらかといえば淡い色彩でやさしいタッチ、可愛い表情や動きで描かれるオオカミや他の動物。怖いイメージはなく、年少の子どもたちに読んで聞かせるには、手頃に思える。

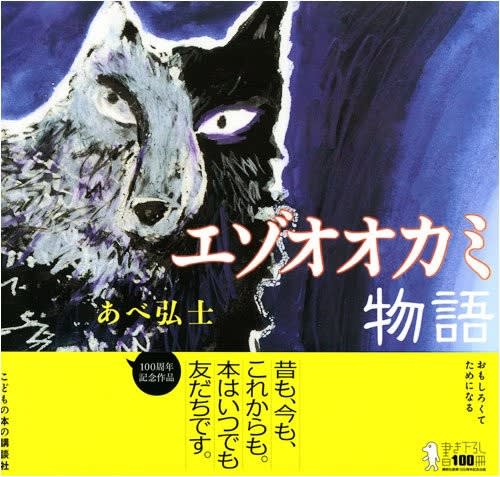

『エゾオオカミ物語』(あべ弘士 講談社)

こちらは「ふくろうおじさん」がモモンガに聞かせる形で始まる。オオカミの誕生から狩りの仕方、えものになるエゾシカのこと、そして自然の生態系のこと。アイヌの人々との関係は「”こわい”というより、尊敬しあっていたのかもしれない」と表現する。そして気候変動や開拓事業による、絶滅の結末が語られる。

上の本とは対照的に、黒、紺、紫、白などを基調とした色遣いで荒いタッチがオオカミの強さと同時に、絶滅に至るまでの苛酷さを表している気がする。文章の語り口は平易だが、重みのある言葉で北海道の大きな森をイメージさせる。小学校の上学年以上ならば筋と絵を絡めて印象深く受け止めてくれるかもしれない。

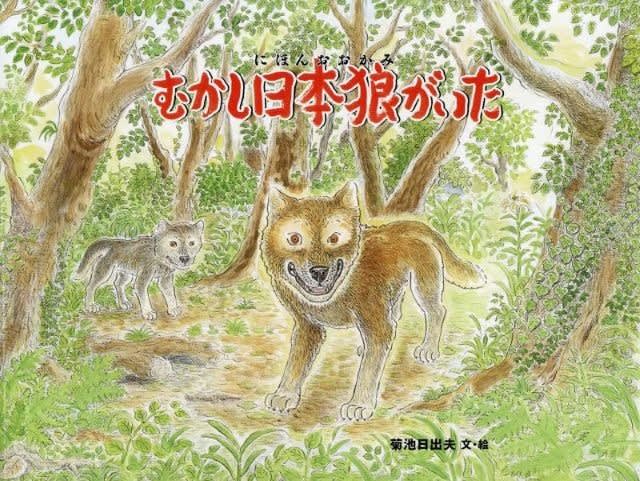

『むかし日本狼がいた』(菊池日出夫 福音館書店)

信濃弁?のばあちゃんによる昔語りの形で始まり、昔のオオカミの生態を描いている。人間がオオカミを「大神」と崇めていた頃、動物たち同士や人間との関わりをわかりやすい話に仕立てた。人間による開発のために絶滅することになるオオカミは、自然保護・環境保護の一つのシンボル的な存在といっていいだう。

ばあちゃんの話の収めは、「(原文はひらがな)昔、人も狼も熊も猿も猪も鹿も兎も鳥も、みんな山の恵みで生きていたもんだ」という言葉。どちらかといえば淡い色彩でやさしいタッチ、可愛い表情や動きで描かれるオオカミや他の動物。怖いイメージはなく、年少の子どもたちに読んで聞かせるには、手頃に思える。

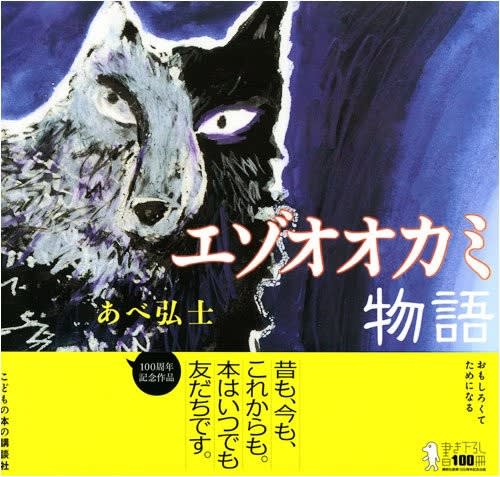

『エゾオオカミ物語』(あべ弘士 講談社)

こちらは「ふくろうおじさん」がモモンガに聞かせる形で始まる。オオカミの誕生から狩りの仕方、えものになるエゾシカのこと、そして自然の生態系のこと。アイヌの人々との関係は「”こわい”というより、尊敬しあっていたのかもしれない」と表現する。そして気候変動や開拓事業による、絶滅の結末が語られる。

上の本とは対照的に、黒、紺、紫、白などを基調とした色遣いで荒いタッチがオオカミの強さと同時に、絶滅に至るまでの苛酷さを表している気がする。文章の語り口は平易だが、重みのある言葉で北海道の大きな森をイメージさせる。小学校の上学年以上ならば筋と絵を絡めて印象深く受け止めてくれるかもしれない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます