どこに生えているのか全く分からなかったカナクギノキであるが、花仲間が情報を提供してくれて、さらには下見にまで行ってくれて開花状況を知らせてくれた。5月連休ごろに訪問すれば良いのかと思っていたのだがそれよりももっと早い時期に花を咲かせるようである。今頃訪問すれば、おそらく満開の花が見られるはずである。天気も良く、たぶん良い状態のカナクギノキの花が見られるのではないだろうか。

一般車通行止めの林道を歩いて進む。

側面から滝が流れ込む。

ミツマタの群生。花はもう終盤である。

こちらも終盤のハナネコノメソウ

ツルシロカネソウは満開

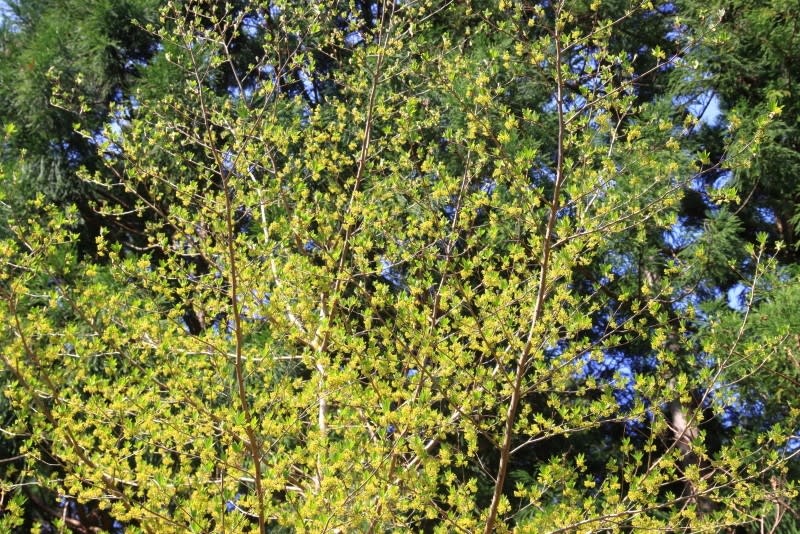

林道脇の土手に生えていたカナクギノキ。これはあまり大きくない木。

花が咲いている。枝は茶色いものだと思っていたがこれは緑色で、クロモジとの区別が難しい。

雄花と雌花があるはずだが、見てもさっぱり分からない。

林道の法面の上に生えていたカナクギノキ

花が咲いているがかなり遠い位置である。

超望遠レンズを取り出す。茎は黄緑色、雄花か雌花かまでは判別できない。

葉の色が違うものが出ている。

超望遠レンズで見てみると、花は良く似ているが別物の棘の生えた蔓性の植物がからみ付いているようだ。

法面の上にはそれなりの数のカナクギノキが生育していた。

さらに林道を進むとやや大型のカナクギノキが生えていた。

たくさん花が付いている。

これも茎は黄緑色である。

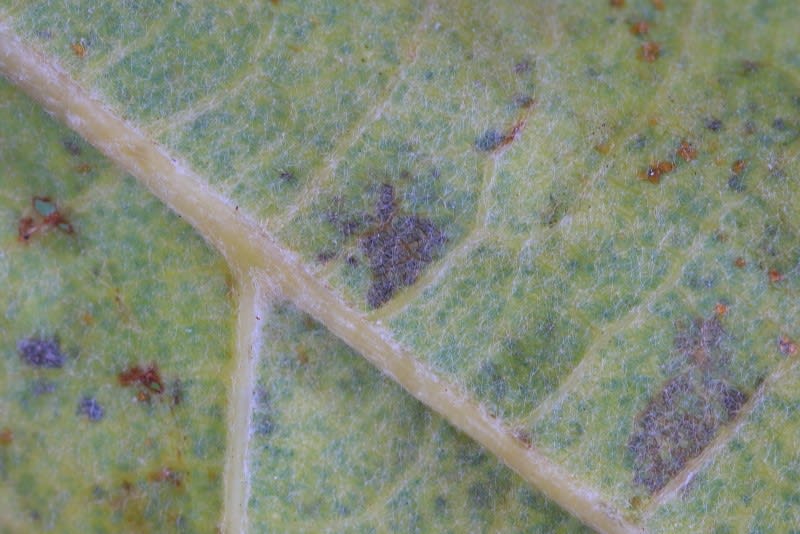

黄色い葯のようなものが見えるが花粉は付いていないように見える。これが雌花だろうか??

別の木の花。こちらは先端部が黄色い葯が付いている。これは雄花で良いのではないだろうか?

中くらいの太さの木では幹の縦縞といぼのような突起が目立つ。

本日一番の大きさのカナクギノキ。背丈は10mを越えている。

花付きが凄く、今まさに満開状態。

茎は茶色っぽい色をしていて、これならばカナクギノキと判別が出来る。

花がたくさん付いている。しかし、どれを見ても雄花に見えてしまう。

太い木の幹は樹皮が剥がれ落ちている。

今年の課題のひとつであったカナクギノキはちょうど満開の良い状態の花を存分に観察することが出来た。しかし、雄花と雌花の区別は簡単では無く、見分けるには花を採取して細かく観察しないと難しそうである。花を採取するのは木が可哀そうな気がしてあまり気がすすまない。

別の場所も覗き込んでみる。

ツルシロカネソウが満開でたくさん咲いていた。

こちらのスミレも咲いているのではないかと期待したが、まだ葉っぱだけだった。

ミヤマカンスゲが穂を伸ばしている。

コミヤマスミレはまだ咲いていなかった。コミヤマカンスゲは果胞が成熟し始めている。何度か探索したが見つかっていないハシナガカンスゲもそろそろ見ごろを迎えるのではないだろうか。今年はたぶん出会えるのではないかと期待している。