一昨日ネットで注文したデジボーグ67FL 望遠レンズが届いた。天体撮影用ではあるのだが景色も十分に撮影可能で、6mから無限大の距離が撮影可能である。このレンズは2枚のレンズを張り合わせただけのきわめて単純な構造をしており、そのためおそらくはレンズ内での光の反射で起こるゴーストやフレアはかなり抑制できると予想される。さっそくの試写と軌道修正したうえでの朝日がどのように現れるのか試すべく朝霧高原に出かけた。

富士山山頂からの日の出20分ほど前に到着してGPSにセットしておいた撮影予定地に真っ直ぐに向かうが、道沿いでは無いために雪を踏んで草地を進む。到着した場所は草むらで撮影には不向きでその少し右手に盛り上がった場所があったのでそこで三脚を構える。5mほど予定地から南にずれているがそれでも前回の朝霧高原の撮影時よりは剣ヶ峰に近いところから日が昇るはずだ。さっそくニューレンズをセットしてファインダーを覗きこみピントを合わせようとするが全く合ってくれない。別売の絞りをレンズに取り付けた分だけレンズ長が長くなりピントが合わないようだ。接続部分の金具を短いものに変えるのだが、手がかじかんでなかなかうまく交換できず、あっという間に太陽が現れる時間が近付いてしまう。部品を交換したがそれでもピントが合わず、もう時間が無いのでそのままシャッターを切ることにする。あっという間に日の出となりまたしても右にわずかにずれている。

部品を交換したがピントが合わない。到着した時に試した範囲では大丈夫と思ったのだが・・・

あっという間に日の出。しかしまた剣ヶ峰からわずかに右にずれている。

またしても失敗。

その後の画像を良く見てみると、小さいながら剣ヶ峰の左から光が出ている。

暗く処理した画像。

さらにトリーミング。確かに2カ所から光が出ているように見えなくもないが・・・

狙っている画像とはかけ離れている。

日が昇ってしまった後に部品を1個外してレンズ長を変えてみると、今度はピントが合った。なかなかの解像度。

特筆すべきことはこれだけの明るさの太陽を撮影してもゴーストやフレアが出ないことだ。

絞りを開けると写り方も変わる。しかしカメラ本体に絞りの数値は出て来ないので、絞りのF値がいくつになっているのかは全く不明。オートフォーカスも無く完全マニュアル撮影となる。

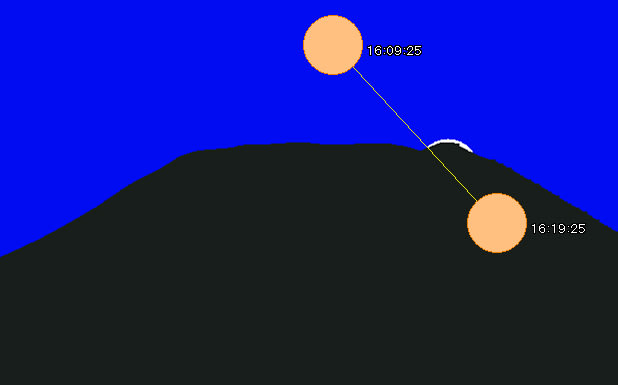

GPSで記録した本日の撮影場所から見る太陽軌道。予定では剣ヶ峰の右端をかすめる軌道だったが、撮影適地が無く南側に寄ったことで軌道がずれてしまった。

今回の撮影と前回の朝霧高原、そして平尾山の撮影を総合して考えると、太陽の現れる場所はほぼカシミール3Dで見る太陽軌道に一致した位置にあるということだ。おそらくは剣ヶ峰の山頂真ん中から太陽が現れる(あるいは沈む)軌道でティアラの撮影が出来るのではないだろうか。新しいレンズの性能を最大限に引き出しつつ、これからも挑戦は続く。

新しく揃えたデジボーグ67FL望遠レンズ(300㎜相当)と愛用しているEos7D。

67㎜径、F4.5 フローライトレンズと絞り。

富士山山頂からの日の出20分ほど前に到着してGPSにセットしておいた撮影予定地に真っ直ぐに向かうが、道沿いでは無いために雪を踏んで草地を進む。到着した場所は草むらで撮影には不向きでその少し右手に盛り上がった場所があったのでそこで三脚を構える。5mほど予定地から南にずれているがそれでも前回の朝霧高原の撮影時よりは剣ヶ峰に近いところから日が昇るはずだ。さっそくニューレンズをセットしてファインダーを覗きこみピントを合わせようとするが全く合ってくれない。別売の絞りをレンズに取り付けた分だけレンズ長が長くなりピントが合わないようだ。接続部分の金具を短いものに変えるのだが、手がかじかんでなかなかうまく交換できず、あっという間に太陽が現れる時間が近付いてしまう。部品を交換したがそれでもピントが合わず、もう時間が無いのでそのままシャッターを切ることにする。あっという間に日の出となりまたしても右にわずかにずれている。

部品を交換したがピントが合わない。到着した時に試した範囲では大丈夫と思ったのだが・・・

あっという間に日の出。しかしまた剣ヶ峰からわずかに右にずれている。

またしても失敗。

その後の画像を良く見てみると、小さいながら剣ヶ峰の左から光が出ている。

暗く処理した画像。

さらにトリーミング。確かに2カ所から光が出ているように見えなくもないが・・・

狙っている画像とはかけ離れている。

日が昇ってしまった後に部品を1個外してレンズ長を変えてみると、今度はピントが合った。なかなかの解像度。

特筆すべきことはこれだけの明るさの太陽を撮影してもゴーストやフレアが出ないことだ。

絞りを開けると写り方も変わる。しかしカメラ本体に絞りの数値は出て来ないので、絞りのF値がいくつになっているのかは全く不明。オートフォーカスも無く完全マニュアル撮影となる。

GPSで記録した本日の撮影場所から見る太陽軌道。予定では剣ヶ峰の右端をかすめる軌道だったが、撮影適地が無く南側に寄ったことで軌道がずれてしまった。

今回の撮影と前回の朝霧高原、そして平尾山の撮影を総合して考えると、太陽の現れる場所はほぼカシミール3Dで見る太陽軌道に一致した位置にあるということだ。おそらくは剣ヶ峰の山頂真ん中から太陽が現れる(あるいは沈む)軌道でティアラの撮影が出来るのではないだろうか。新しいレンズの性能を最大限に引き出しつつ、これからも挑戦は続く。

新しく揃えたデジボーグ67FL望遠レンズ(300㎜相当)と愛用しているEos7D。

67㎜径、F4.5 フローライトレンズと絞り。