青森の「ねぶた」を10年ほど前に初めて見た時の驚きと興奮は今でも強烈に覚えています。

青森地方に生き続けている縄文人の情念がほとばしるような武者絵です。その武者絵や馬や鬼の張子の中に明るい電球が入っていて夏の夜空を舞うのです。兎に角強烈な色彩と太い輪郭線の巨大な灯篭の舞う動きが神秘的で玄妙な動きをするのです。見ている人の魂を奪ってしまいます。この世の祭りでなくなるのです。

これぞ日本を代表する北国の素晴らしいローカル文化と断言できます。下にその青森の「ねぶた」の写真を3枚お送りします。特に3枚目の写真に写っている人間の大きさと「ねぶた」の大きさを比較して下さい。ねぶたの巨大さがお分かりになると存じます。

写真は「青森ねぶたの画像」をネット検索して見つけました。なお「ねぶた」か「ねぷた」かは東北地方の方言の違いで、どちでも良いのです。

さて何故私が興奮しながらこの文章を書いているのでしょうか?それをご理解頂くためには次のURLにある「青森ねぶたの動画」を是非ご覧下さい。特にその後半まで根気よく見ると、ねぶたの動きの不思議さや玄妙さが分かりのです。あなたの魂が奪われると信じています。

https://www.youtube.com/watch?v=Q--3CDfWADI (青森ねぶた祭りの最終日)。

この動画さえ終わりまでご覧頂ければ私は深い満足にとらわれます。

青森ねぶたこそ日本を代表する北国の素晴らしいローカル文化という表現に同感して頂けると思います。

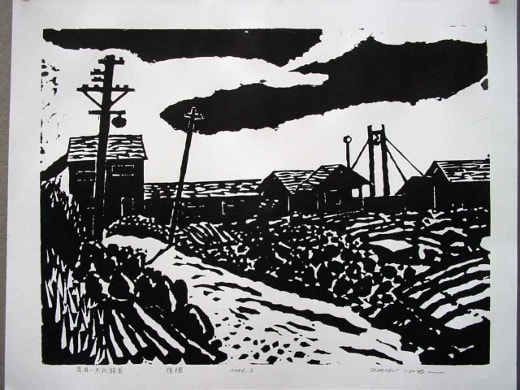

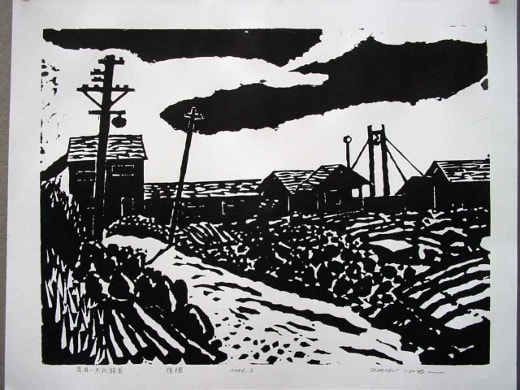

この先はお読み頂かなくても結構ですが、以下に青森に生まれ育った棟方 志功(むなかた しこう)の作品がねぶたの影響を深く受けている様子をご紹介したいと思います。そして末尾の参考資料には古くからあったねぶたの変遷の歴史を詳細に書いた資料をご紹介いたします。

さて、棟方 志功は1903年(明治36年)、刀鍛冶職人である棟方幸吉とさだの三男として生まれました。豪雪地帯出身のため、囲炉裏の煤で眼を病み、以来極度の近視となったと言われています。数々の名作を残し1975年に没しました。

少年時代にゴッホの絵画に出会い感動し、「ゴッホになる」と芸術家を目指したという話は有名です。少年のころから青森市内の善知鳥神社でのスケッチを好んだという話も残っています。棟方の肉筆画作品は「倭画」と言われ、国内外で板画と同様に評価を受けているそうです。

第二次世界大戦中、富山県に疎開して浄土真宗にふれ、『阿弥陀如来像』『蓮如上人の柵』『御二河白道之柵』『我建超世願』『必至無上道』など仏を題材にした作品が特に有名です。

大のねぶた好きであり、作品の題材としても描いています。そして中には歓喜する自身の姿を描き込んだものもあるそうです。

棟方 志功の作品の多くは版画です。暗い北国の風景を表現した版画や天真爛漫とした明るい女性の版画が多数あります。そしてエネルギーのほとばしるような絵画もあります。

しかし全ての作品の低音基調は暗く寒い冬の北国に棲みついているような情念と思います。その情念とは何だと問われても言葉では説明出来ないのです。東北地方に生まれ育った私には判る心の在り方です。それは都会にたいする反発心や洗練されたものに対する嫌悪感などいろいろな心理が混じり合ったものです。それはさておき、下に棟方 志功の作品の写真を3枚お送りいたします。

棟方 志功の作品の写真はネットの上で多数見ることができますので他の作品も是非ご覧下さい。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料==============

青森ねぶたの歴史:

C:\Users\Goto\Desktop\ねぶたの由来・変遷.htm

青森ねぶた祭は、七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれていますが、その起源は定かではありません。

奈良時代(710年~794年)に中国から渡来した「七夕祭」と、古来から津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇ねぶたになったと考えられています。

初期のねぶたの形態は「七夕祭」であったのでしょう。そこに登場する練り物の中心が「ねぶた」と呼ばれる「灯籠」であり、七夕祭は7月7日の夜に穢れ(けがれ)を川や海に流す、禊(みぞぎ)の行事として灯籠を流して無病息災を祈りました。これが「ねぶた流し」と呼ばれ、現在の青森ねぶたの海上運行に表れています。

「ねぶた(ねぷた・ねふた)」という名称は、東北地方を始め、信越地方「ネンブリ流し」、関東地方「ネブチ流し・ネボケ流し・ネムッタ流し」等の民族語彙分布と方言学から「ねむりながし」の眠りが「ねぶた」に転訛したものと考えられています。

以下省略。

青森地方に生き続けている縄文人の情念がほとばしるような武者絵です。その武者絵や馬や鬼の張子の中に明るい電球が入っていて夏の夜空を舞うのです。兎に角強烈な色彩と太い輪郭線の巨大な灯篭の舞う動きが神秘的で玄妙な動きをするのです。見ている人の魂を奪ってしまいます。この世の祭りでなくなるのです。

これぞ日本を代表する北国の素晴らしいローカル文化と断言できます。下にその青森の「ねぶた」の写真を3枚お送りします。特に3枚目の写真に写っている人間の大きさと「ねぶた」の大きさを比較して下さい。ねぶたの巨大さがお分かりになると存じます。

写真は「青森ねぶたの画像」をネット検索して見つけました。なお「ねぶた」か「ねぷた」かは東北地方の方言の違いで、どちでも良いのです。

さて何故私が興奮しながらこの文章を書いているのでしょうか?それをご理解頂くためには次のURLにある「青森ねぶたの動画」を是非ご覧下さい。特にその後半まで根気よく見ると、ねぶたの動きの不思議さや玄妙さが分かりのです。あなたの魂が奪われると信じています。

https://www.youtube.com/watch?v=Q--3CDfWADI (青森ねぶた祭りの最終日)。

この動画さえ終わりまでご覧頂ければ私は深い満足にとらわれます。

青森ねぶたこそ日本を代表する北国の素晴らしいローカル文化という表現に同感して頂けると思います。

この先はお読み頂かなくても結構ですが、以下に青森に生まれ育った棟方 志功(むなかた しこう)の作品がねぶたの影響を深く受けている様子をご紹介したいと思います。そして末尾の参考資料には古くからあったねぶたの変遷の歴史を詳細に書いた資料をご紹介いたします。

さて、棟方 志功は1903年(明治36年)、刀鍛冶職人である棟方幸吉とさだの三男として生まれました。豪雪地帯出身のため、囲炉裏の煤で眼を病み、以来極度の近視となったと言われています。数々の名作を残し1975年に没しました。

少年時代にゴッホの絵画に出会い感動し、「ゴッホになる」と芸術家を目指したという話は有名です。少年のころから青森市内の善知鳥神社でのスケッチを好んだという話も残っています。棟方の肉筆画作品は「倭画」と言われ、国内外で板画と同様に評価を受けているそうです。

第二次世界大戦中、富山県に疎開して浄土真宗にふれ、『阿弥陀如来像』『蓮如上人の柵』『御二河白道之柵』『我建超世願』『必至無上道』など仏を題材にした作品が特に有名です。

大のねぶた好きであり、作品の題材としても描いています。そして中には歓喜する自身の姿を描き込んだものもあるそうです。

棟方 志功の作品の多くは版画です。暗い北国の風景を表現した版画や天真爛漫とした明るい女性の版画が多数あります。そしてエネルギーのほとばしるような絵画もあります。

しかし全ての作品の低音基調は暗く寒い冬の北国に棲みついているような情念と思います。その情念とは何だと問われても言葉では説明出来ないのです。東北地方に生まれ育った私には判る心の在り方です。それは都会にたいする反発心や洗練されたものに対する嫌悪感などいろいろな心理が混じり合ったものです。それはさておき、下に棟方 志功の作品の写真を3枚お送りいたします。

棟方 志功の作品の写真はネットの上で多数見ることができますので他の作品も是非ご覧下さい。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたしす。後藤和弘(藤山杜人)

===参考資料==============

青森ねぶたの歴史:

C:\Users\Goto\Desktop\ねぶたの由来・変遷.htm

青森ねぶた祭は、七夕祭りの灯籠流しの変形であろうといわれていますが、その起源は定かではありません。

奈良時代(710年~794年)に中国から渡来した「七夕祭」と、古来から津軽にあった習俗と精霊送り、人形、虫送り等の行事が一体化して、紙と竹、ローソクが普及されると灯籠となり、それが変化して人形、扇ねぶたになったと考えられています。

初期のねぶたの形態は「七夕祭」であったのでしょう。そこに登場する練り物の中心が「ねぶた」と呼ばれる「灯籠」であり、七夕祭は7月7日の夜に穢れ(けがれ)を川や海に流す、禊(みぞぎ)の行事として灯籠を流して無病息災を祈りました。これが「ねぶた流し」と呼ばれ、現在の青森ねぶたの海上運行に表れています。

「ねぶた(ねぷた・ねふた)」という名称は、東北地方を始め、信越地方「ネンブリ流し」、関東地方「ネブチ流し・ネボケ流し・ネムッタ流し」等の民族語彙分布と方言学から「ねむりながし」の眠りが「ねぶた」に転訛したものと考えられています。

以下省略。