ゴッホの絵画を追加いたします。

特に1番目の写真の「馬鈴薯を食べる人たち」はかれの初期の作品で、1885に描かれました。

それは、キリスト者として貧しい生活の人々に寄り添った絵画でした。

しかしその画風は続きませんでした。

1886年に、ゴッホはパリの弟テオのところに同居します。初めてモネ、ルノワール、ドガ、ピサロなどの作品を目の当たりにしたのです。

華やかな印象派の影響で、ゴッホの絵はくすんだ色彩から、一気に活き活きした色彩へと変貌したのです。

1番目の暗い画風から2番目、3番目、4番目の作品の印象派らしい明るい作風へ大きく変化したのです。

上は1885年の「馬鈴薯を食べる人々」です。

上は1888年の「ひまわり15本」です。

上は1887年の「春の釣り」です。

上は1890年の7月の鳥が低空を飛んでいる「麦畑」です。

それにしてもゴッホの絵画は世界中で称賛を浴びていますが、彼のキリスト教徒から社会主義的心情へと変わる苦しい精神的な遍歴も忘れることが出来ません。

以下に、その遍歴の様子を、http://www.ne.jp/asahi/art/dorian/G/Gogh/Gogh.htm から転載いたします。

・・・「ゴッホはオランダのプロテスタントの牧師の息子であった。ゴッホ自身も信仰心が厚かった。

伯父のヴィンセントが経営するグーピル商会で仕事をしていた。当時、パリ、ロンドン、ハーグで絵画を扱っていた。しかし、経営者にも仕事にも幻滅し、7年後、23歳でこの仕事は辞めている。

その後イギリスへ渡り、学校で教えた。この間にゴッホは、プロテスタント主義に傾いていく。

オランダへ一旦帰り、アムステルダムの大学で聖職者になるための教育を受けようとした。しかし、実際の試験勉強では宗教と何の関わりもないことアカデミックなことを勉強しなくてはならない。

落胆したゴッホはブリュッセルの福音伝道学校へ入る。しかし、ゴッホの過剰な信仰は、学校側に警戒される。

3ヶ月後、鉱夫たちの説教のため、ボリナージュ地方へ派遣される。ゴッホは人々の貧困を見て、自らも同化しようとする、あまりにも行き過ぎた熱意のため解任。

ゴッホの激しい性格は、他の人からは常に過度に映り、危険視されたのだった。

ゴッホとしては単に、キリスト者として貧しい生活を送りたい、というゴッホは、幹部と決裂し、ハーグに出て画家を目指すことになる。

ハーグでもゴッホは、一人の娼婦を救おうとして、家を提供してしまう。プロテスタント教会の伝統的なモラルから、明らかにかけ離れた生活者になってしまったのだ。

キリスト教による救済を断念したゴッホは、今度は、政治的な傾向へと向かう。実際に運動家ではなかったが、精神的には社会主義の理想へと引っ張られていった。実際、当時の社会は、社会主義が大きな勢力として台頭してきた時代であった。

パリに出ると特に、社会主義やアナキズムの賛同者が画家仲間でも多くいた。ゴッホは画家が協同制作するコミューンを夢見た。

大変な読書家だったゴッホは、ゾラ、ディケンズ、ヴィクトル・ユゴーなどの作家についても、攻撃的写実主義によって貧困層の受難を描写する点で、自分と共通点があると考えていた。

オランダの画家では、聖書の場面を人間性あふれる豊かな感性ととも描いたレンブラントを賞賛し、フランス画家のオノレ・ドーミエの、民衆版画で、権威を嘲笑う手法に共感していた。

そしてミレーは、ゴッホが最も賞賛した画家だった。宗教的な主題を直接描くのではなく、働く農民に尊厳を与えるその手法は、聖書の世界に深く関わっていると考えたからである。

1886年、ゴッホはパリの弟テオのところに同居した。初めてモネ、ルノワール、ドガ、ピサロなどを目の当たりにした。印象派の影響で、ゴッホの絵はくすんだ色彩から、一気に生き生きした色彩へと変貌した。

1888年南フランスへ行ってからは、作品は外見以上に深いものを主題として求め続け、ゴッホの心情を表現するようになり、ますます個性的になっていった。

1890年7月、オヴェールで自殺した。生前に売れた絵は1点だけだったが、その頃には既に、画家仲間から作品は知られるようになり、評価され始めた時期であった。」・・・・

特に1番目の写真の「馬鈴薯を食べる人たち」はかれの初期の作品で、1885に描かれました。

それは、キリスト者として貧しい生活の人々に寄り添った絵画でした。

しかしその画風は続きませんでした。

1886年に、ゴッホはパリの弟テオのところに同居します。初めてモネ、ルノワール、ドガ、ピサロなどの作品を目の当たりにしたのです。

華やかな印象派の影響で、ゴッホの絵はくすんだ色彩から、一気に活き活きした色彩へと変貌したのです。

1番目の暗い画風から2番目、3番目、4番目の作品の印象派らしい明るい作風へ大きく変化したのです。

上は1885年の「馬鈴薯を食べる人々」です。

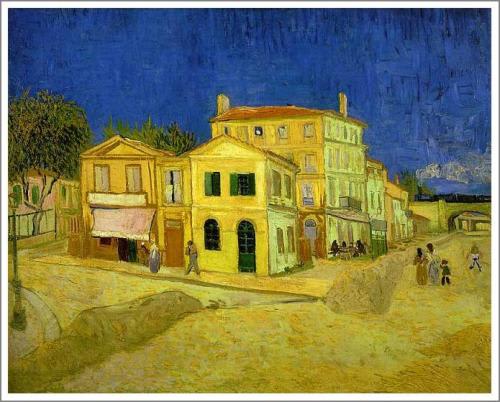

上は1888年の「ひまわり15本」です。

上は1887年の「春の釣り」です。

上は1890年の7月の鳥が低空を飛んでいる「麦畑」です。

それにしてもゴッホの絵画は世界中で称賛を浴びていますが、彼のキリスト教徒から社会主義的心情へと変わる苦しい精神的な遍歴も忘れることが出来ません。

以下に、その遍歴の様子を、http://www.ne.jp/asahi/art/dorian/G/Gogh/Gogh.htm から転載いたします。

・・・「ゴッホはオランダのプロテスタントの牧師の息子であった。ゴッホ自身も信仰心が厚かった。

伯父のヴィンセントが経営するグーピル商会で仕事をしていた。当時、パリ、ロンドン、ハーグで絵画を扱っていた。しかし、経営者にも仕事にも幻滅し、7年後、23歳でこの仕事は辞めている。

その後イギリスへ渡り、学校で教えた。この間にゴッホは、プロテスタント主義に傾いていく。

オランダへ一旦帰り、アムステルダムの大学で聖職者になるための教育を受けようとした。しかし、実際の試験勉強では宗教と何の関わりもないことアカデミックなことを勉強しなくてはならない。

落胆したゴッホはブリュッセルの福音伝道学校へ入る。しかし、ゴッホの過剰な信仰は、学校側に警戒される。

3ヶ月後、鉱夫たちの説教のため、ボリナージュ地方へ派遣される。ゴッホは人々の貧困を見て、自らも同化しようとする、あまりにも行き過ぎた熱意のため解任。

ゴッホの激しい性格は、他の人からは常に過度に映り、危険視されたのだった。

ゴッホとしては単に、キリスト者として貧しい生活を送りたい、というゴッホは、幹部と決裂し、ハーグに出て画家を目指すことになる。

ハーグでもゴッホは、一人の娼婦を救おうとして、家を提供してしまう。プロテスタント教会の伝統的なモラルから、明らかにかけ離れた生活者になってしまったのだ。

キリスト教による救済を断念したゴッホは、今度は、政治的な傾向へと向かう。実際に運動家ではなかったが、精神的には社会主義の理想へと引っ張られていった。実際、当時の社会は、社会主義が大きな勢力として台頭してきた時代であった。

パリに出ると特に、社会主義やアナキズムの賛同者が画家仲間でも多くいた。ゴッホは画家が協同制作するコミューンを夢見た。

大変な読書家だったゴッホは、ゾラ、ディケンズ、ヴィクトル・ユゴーなどの作家についても、攻撃的写実主義によって貧困層の受難を描写する点で、自分と共通点があると考えていた。

オランダの画家では、聖書の場面を人間性あふれる豊かな感性ととも描いたレンブラントを賞賛し、フランス画家のオノレ・ドーミエの、民衆版画で、権威を嘲笑う手法に共感していた。

そしてミレーは、ゴッホが最も賞賛した画家だった。宗教的な主題を直接描くのではなく、働く農民に尊厳を与えるその手法は、聖書の世界に深く関わっていると考えたからである。

1886年、ゴッホはパリの弟テオのところに同居した。初めてモネ、ルノワール、ドガ、ピサロなどを目の当たりにした。印象派の影響で、ゴッホの絵はくすんだ色彩から、一気に生き生きした色彩へと変貌した。

1888年南フランスへ行ってからは、作品は外見以上に深いものを主題として求め続け、ゴッホの心情を表現するようになり、ますます個性的になっていった。

1890年7月、オヴェールで自殺した。生前に売れた絵は1点だけだったが、その頃には既に、画家仲間から作品は知られるようになり、評価され始めた時期であった。」・・・・