書店で気になって購入した、加藤浩子著「音楽で楽しむ名画」を読了しました。

(著者について)

加藤浩子さんは、慶応大学大学院終了(音楽史専攻)、インスブルック大学に留学。大学講師、著述のほか、オペラ、音楽ツァーの企画・同行なども行っています。著書は、「ヴェルディ」、「オペラでわかるヨーロッパ史」(平凡社新書)など多数。

(帯の裏に印刷された本書に登場する名画)

(感 想)

音楽と絵画は関連して語られることもあったとは思いますが、音楽に関わりのある絵画とそれにまつわるエピソードをまとめて書いているのは、独創的な視点で、とても面白く読みました。音楽と関連した絵の紹介、画家と作曲家の関わり合い、その時代の空気などなど、多彩な内容です。

内容が解きほぐされて、わかりやすいのも特徴です。絵の色彩や構図、作者のこと、絵が描かれた背景や社会状況がコンパクトに無理なく読めるようになっていました。以下、特に記憶に残った章(絵画)を列挙します。

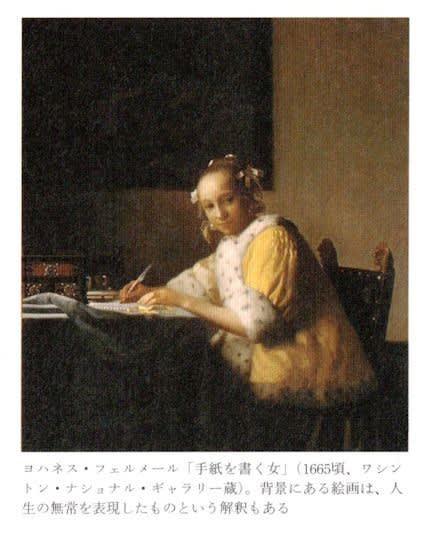

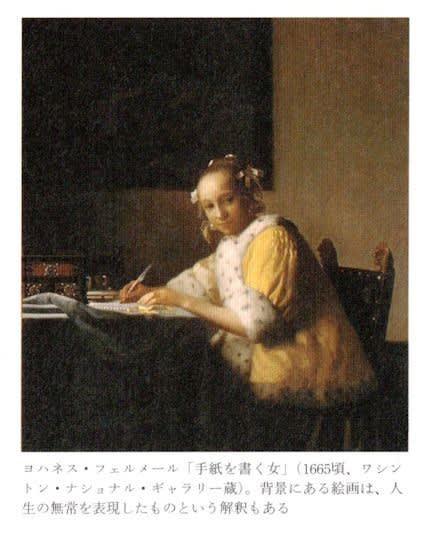

【フェルメール「手紙を書く女」】

オランダのフェルメール(1632~75)は、タイトルに音楽(やそれに関連する言葉)や楽器が登場する作品が7点あり、他にも画中に楽器や楽譜が描かれているものがあるそうです。この「手紙を書く女」の背景にある画中画にヴィオラ・ダ・ガンバが描き込まれているそうです。

【ドラクロワ「ショパンの肖像」】

ドラクロワとショパンとの友情は、ショパンが亡くなるまで続いたものだそうです。これは、1838年、ショパンが28歳の時に描かれた肖像画で、彼と彼の恋人ジョルジュ・サンドをひとつの画面に描いたものだそうです。ドラクロワの死後、何者かが切断してしまい、別の美術館に収蔵されている。

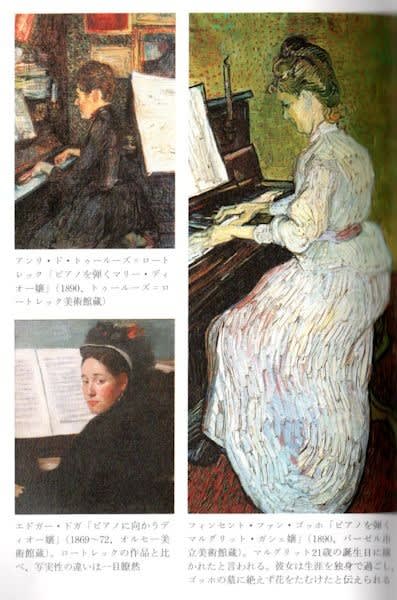

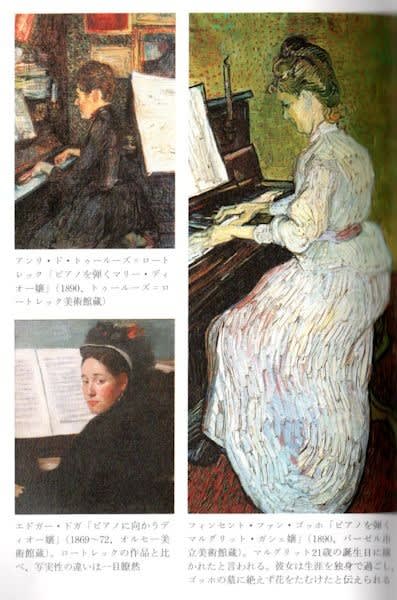

【ゴッホ「ピアノを弾くマルグリット・ガシェ嬢」(1890年)、ロートレック「ピアノを弾くマリー・ディオー嬢」(1890年)、エドガー・ドガ「ピアノに向かうディオー嬢」(1869~72年)】

ゴッホが、中・上流階級の象徴であるピアノに向かう娘を描いたのは、極めて珍しいようです。また、ロートレックもピアニストを描いています。その20年ほど前には、ドガがそのピアニストを写実的に描いています。並べてみると、ゴッホとロートレックが似たような構図を採用しているのがよくわかります。

【モネ「印象・日の出」】

印象派といのは、音楽の世界では、ドビュッシーやラヴェルなどフランスの作曲家を指して使われます。もともとは、ドビュッシーの「春」(1887年)が、美術になぞらえて「悪しき印象主義」と叩かれたことがきっかけだったそうです。音楽の印象から印象派と呼ばれていると思っていたので、びっくりしました。

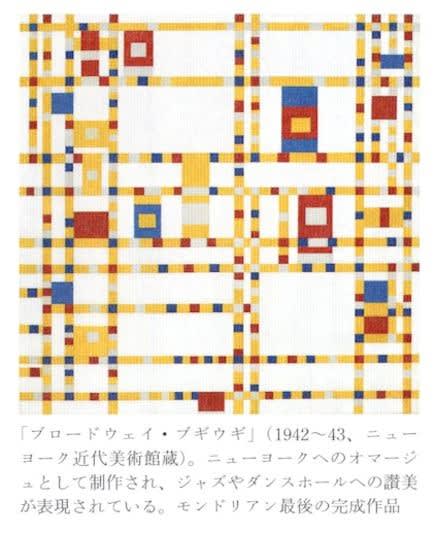

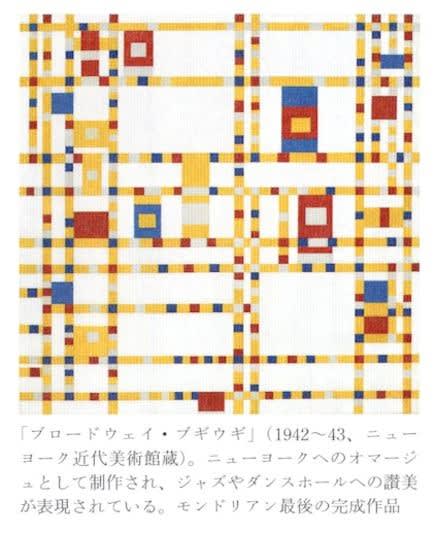

【モンドリアン「ブロードウェイ・ブギウギ」】

ピエト・モンドリアン(1872~1944)は、晩年になってアメリカから名声が高まり、68歳の時にニューヨークに行きます。そこで、ブギウギ(ジャズ)に魅せられて、ブロードウェイ・ブギウギを制作します。抽象とはいいながら、ブロードウェイの明るさや楽しさが溢れている絵で、僕も魅了されました。