2x4工法の良い点はその断熱性にあります。

スタッド等(構造用合板と一体になってパネルとして躯体を支える柱見たいな物)により、一つ一つが

閉じられた箱構造となって、そこに分厚い断熱材を入れ、壁全面を保温材で覆う形になります。

在来軸組み工法だとこうした概念が無く、常に空気がツーカーで、まあ高温多湿のこの国の気候に適合しているわけですが、

ただ、これだと構造的にどんなに断熱をしたところでエアが常時流れているわけで、暖かいはずがない。

この違いは、クーラーボックスを考えてもらえればすぐに解る事で、断熱材をきっちり挟んで内側と外側をプラスチック容器で密封するからこそ長時間の保温が出来るわけで、これを外側容器を取り外して、全てむき出しで風を当てれば保温効果は落ちる。

断熱材がファイバーなら風は通り抜けるし、スチロールなら内容器との隙間に流れ込んだエアがやはり容器に当たって熱交換が行われる、これが在来軸組み工法です。

なんでこうした工法なのか?というなら、例えば夏にエアコンなどを付けると部屋が冷たくなり、断熱材との隙間に結露が始まる。

冬は断熱効果が低いために壁面温度が極端に下がって、今度は室内側が結露する(やがてボードを通して裏面に湿気が出てきます)。

そうした問題を解決する為で、建物保護とカビ発生等を防止する観点からなのですが、通気量を保つと当然に断熱効果が落ちるジレンマ状態に陥ります。

それゆえ様々な工夫を凝らして断熱性を高めているわけですが・・・・

2x4の場合、スタッドで囲まれた空間の一つ一つがボックス構造そのものであ、空気がほとんど動かないところに目一杯断熱材を充填しますので、その暖かさには愕然とするほどの差が生じます。

実際どれくらい違いがあるかというなら、

増築建物に壁が出来て、内部で暖房が焚ける状態になった時点で、在来工法の母屋と比較をするテストをしてみたところ。

外気温2度、北風風速8mくらい、曇りの条件下で、

増築したほうは15畳と二階の11畳、合計26畳を暖めるのに、ファンヒータではない旧式(芯が燃える)小型ストーブ一台で十分に暖房が出来てしまった。

それに対して母屋は?というと、8畳のリビングを暖めるのに、14畳対応のファンヒーターでもなかなか温まらずにしばらく全開で運転、その後自動的に火力を落として運転が継続され、しばしばブオーとフル火力になって熱を供給します。

昨年までの経験だと、同条件で8畳を暖める小型のファンヒーター+旧式ストーブの組み合わせが必要となります。

まったく断熱性が違うのですね。

*母屋は今から15年以上前の工法なのも寒い理由となっています。

と、いい事ずくめのように思える2x4ですが、この断熱性と密封性が逆に大きな問題となる事が有ります、在来軸組工法と同じく内部結露の問題です。

夏はともかくとして、特に冬は室内側が結露するのですが、その結露した水分はどこへ行ってしまうのか? というと、再蒸発して空気中に放散されるものと、壁に染み込んでいく二つの流れがあります。

この壁に染み込んでいく水分が大問題を引き起こす。

結露がおきる室内壁は、ビニールクロスが貼られた珪酸カルシウムボードで構成されています、通称 軽カルボードというやつですね。

これは単にカルシュウムを固めただけのもので、表面に黄土色の紙が張られただけのもろい物故、これは水をドンドンと吸い込みますので、結露した水分は当然内側に吸い込まれていく。

それがいったいどこへ行くか? というなら軽カルボード裏面にまで到達して、そこで放散を始めます。

その後ろは密着した断熱材、そしてスタッドと構造用合板で構成された密封ボックス空間ですから、どんどん内部に水分が溜まっていき、しかしながら密封性が高いが故に逃げ場が無い。

構造用合板は、軽カルほどではないもの一応水分を通し、更に外側の”透湿”防水シートを通って水分が外部に放散してきます。

このバランスが取れていれば何ら問題はないですが、構造用合板の放散量より、はるかに多量の水分を軽カルボードは通しますから、感じとしては室内から密封室へ盛んに水を注いでいるようなものです。

一度や二度ならともかく、これが毎日繰り返されれば・・・・・

さて寒い冬が過ぎ、暖かい日が来ると、どうなるか?

建物が太陽で温められるとボックス内の水分は大々的に蒸発し始め、内部はとんでもない湿度になります。

これが何をもたらすか?というなら、黒かびと腐朽菌の大繁殖。

日本に2x4住宅が導入され始めた頃はこうした問題がいたるところで発生し、それが大きな問題となりました。

大手の住宅メーカも例外ではなく、防湿シートという概念がこの当時には無かったわけです。

現在、この問題をどう解決してるのか?というなら、水を通さない、湿度も通さないシートを施工する方法が取られています。

この、室内側の軽カルから密封室に入る水分を完全にカットしてしまえばよい、という極めて簡単な発想ですが、驚くほどの効果があります。

そこで、どんな物が使われているのかというと、材質はポリプロピレン。

今回の増築では安いペラペラ品ではなく、しっかりとして厚みのある特級品?を使っています。

*どんなものを選ぶかという事が、自分でしっかり確認できるのが自分で施工することにおける最大の利点なのです。

施工は防湿シートを軽カルと密封室の間に挟むだけの簡単なもので、誰でもできる工事?

ただこれも、密封室に断熱材が無い(きっちり入れない)等という様な、いい加減なことをしていると、今度は防湿シート裏面が極端に冷えますから、当然軽カルボードとの間に結露水が蓄積されていきます。

故に、防湿シートは断熱材との完全な連携を取らねば意味が無いのですね。

さて、施工の問題ですが、防湿シートは出来る限り大きなものを施工するのがよい。

そしてシートはスタッドにきちんと密着している必要がある。 まあ、天井から壁からシートですっぽり包るんでしまう感じですかね。

スタッドとの密着は、 密着シートと呼ばれている、いうなればセロテープみたいなものを使いますが、 「だけど~ これって何年持つの????」

粘着するといっても、相手は木材、しかもどう頑張っても接合部の不陸はあるし、凹凸も当然有る。

これをテープでどう密封しろというのだ? スタッド間の横同士はともかく、上と下はそこいら中に隙間が出来ること間違い無しで、なんていい加減なのでしょうかね(笑)

これでは密封などといえる代物ではない。

そこで僕が使ったのはシリコンコーキング材。

安いし、どこにでも売っているし、太陽光当たらないところへの施工なので劣化しないし、といい事だらけで、これを必要に応じてスタッドに塗布し、その上に防湿シートを載せてタッカーで留めていくわけです。

ただ、施工はやりやすいですが、シリコンで手がべたべたになりますね~。

これの良いところは、施工の際にシート貼りが何度でもやり直し出来る事と、施工後に仕上げの軽カルボードを取り付けると、シリコンがボードとスタッドの形状に合わせて柔軟に変形し、隙間をふさぎながら固まってくれること。

固まったシリコンはゴムの様になりますから、あとで何らかの変形が多少有っても柔軟に対応してくれる利点があります。

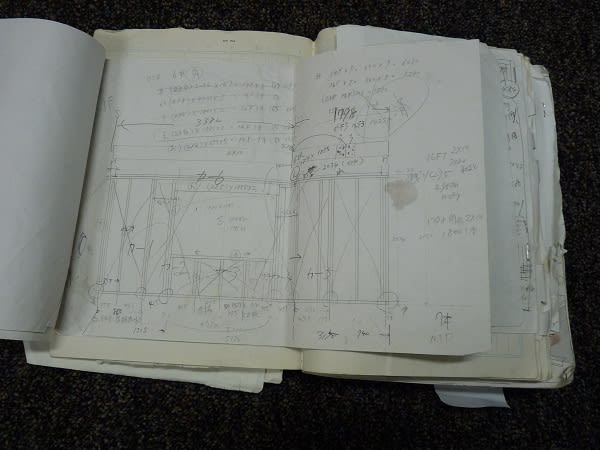

施工中はこんな感じです。

開口部の周りのスタッドは特に念入りにシリコンを施しますが、後は適度に行います。

こんな感じでシリコンを塗布し、

タッカーの腹などで、広げ、その上からさらにタッカー針で固定していく。

防湿シートの重なり幅は最低200mmとなっていますが、僕は300mm、そして必ずスタッドのうえで重ねた上、相互のシートの間にシリコンを塗布して完全一体化させます。

防湿シート貼りはほぼ一日で終わりますので、シリコンが乾かないうちにすぐ軽カルボード貼りを開始。

続けてジョイント部分にパテ処理を施します。

とこんな感じで工事はすすむわけですが、今回断熱で一番重要な”断熱材”の選定では、かなり悩みました。

工事すると、全身チクチクして のた打ち回るのが日本製ファイバー断熱材で、とんでもなく嫌な工事。

かといってスチレンボードなどにしたら5倍くらいの価格ですから面玉が飛び出すようなお金が出て行く。

そこで目を付けたのが、アメリカのメーカー品。

http://www.specjm.com/files/pdf/bid0007.pdf

この製品、昨年の震災後に断熱材不足になったとき、にどこかの商社が一山当てるつもりで輸入したものみたいなのですが。

人の不幸に漬け込んでやるんですよね~ こういうこと。

日本の認定受けた断熱材ではない事から、公庫などの検査通らないし、吹っかけた価格で全く売れなかったらしく、それが近くのホームセンターに流れてきた。

取り扱いが全て英語表記なので、大工さんは読めないし嫌がるので、当たり前というか

この断熱材、熱抵抗値が 0.026 mmKm/W×10-3 と非常に高性能で、厚さは90mm。

完全施行するとファイバーでは最高レベルの保温性を持つ。

しかしながら値段は同等性能を持つ、日本製の高価高性能品の半分くらいと格安。

チクチクが少ないとは説明にあるが、下手に信じて苦しむのが嫌なので、一応使い捨てオーバーオール、手袋マスクにめがね、首にタオルと 完全防備で施工しましたが、

全くチクチクがなくておどろきました。

ただ、作業中に太陽光が部屋に射すとファイバーの繊維が飛んでいるのがきらきら見えますから、

全く防備無しにやるのは考え物です。

そんな感じで防湿シート貼りを、二階天井、二階壁、一階壁と分け、上から下までそれぞれ施工したのですが、横着せずに施工した上に屋根通気工法の効果も有って、最優良住宅並みの省エネルギー性を持たせることが出来ました。

ちなみに一階床の断熱ですが、ここには24mm厚のT&G合板材と根太レス工法を取り入れ、一階室内高を得ると供に、24mm合板そのものを断熱&蓄熱体として生かしています。

さらに合板裏に50mmのスチレン断熱材を密着貼り付けしています。

この密着が結構大変でした。

密着の理由ですが、断熱材が将来やせて下に落ちたり、床の振動などで、隙間が開いてしまうと断熱性が極端に低下し(床合板が断熱&保熱体にならない)、それゆえどうしても完全密着状態を保たねばならないのです。

本当は床暖房を入れたかったのですが、コストがかかりすぎることと、その後のメンテナンスが難しくなる(母屋で経験済み)ので辞めました。

温水パイプ式は設備費用が馬鹿にならない、故障したときにバカ高い修理費を平然と請求されるという欠点があり。

かといって電気式は断線等のトラブル時にまったく何も出来ない。

とにかく単純がベストですから、床は単なる電気カーペットの大きなやつで十分と判断しました。

余談、

2x4の気密性ですが、何故かやたらと、これを気にする人がいます。

「コンセントを開けてみたら風が出て来た」とか何とか言って、異常に神経質になり、躯体に亀裂や、穴でもあいているのではないか?と疑ったり、疑心暗鬼になったり。

まあ、どこまで密封したら満足なのだ?と思うわけですが、ミクロン単位の加工が出来る工業製品とは異なり、家そのものは大工さんが全て手造りします。

故に、人が機械じゃない以上は”100%”、誤差が出てくる。

もし大工さんが完璧な人間だとしても、建築に使われる2x4のランバー材そのものが±1mm単位で平然と誤差が有るのが当たり前。

一番多く使われる2x4サイズだと幅は大体89mm位なのですが、接合させたら片方が88mm片方が90mmなんてことも普通にある。

木は反っているのが当たり前だし、そのために修正し、微妙なものはカンナをかけたりするのですが、反対側は当然にへこんだ状態になっているわけです。

更には電気配線、水道を初めとした設備関係の配管が通るなど、2x4といえども、隙間だらけが普通で、当たり前。

2x4はその構造から密封になりやすいというだけの事で、100%塞がれているのではなく、在来軸組み工法より”密封性がはるかに高い”という、たったそれだけの事でしかありません。

余にも密封性を求め、コンセントの内側にまで対策を施す様な事をしている(させられている)業者もいますが、はたして完全密封がそこまで良い物なのか?は考え物です。

空気は全く動かなくなれば水と同じく腐敗します。

水より腐敗感がないだけの事で、実際には木材そのものが持っている水分や季節により変わる湿度等々、他に様々な建材から出る化学成分やらなにやらが色々と混ざるわけで。

建築時に封じられた空気がその後10年も20年も動かないほうが、そもそもおかしい。

これは室内と室外を防湿シートを境にして別々に切り離して考える必要があり、相互は防湿シートで区切られる別空間であり、室内の空気は窓や換気扇、ドアなどがあって入れ替わる。

シートで水分の行き来を遮断された、密封壁空間は、あちらこちらに断熱を妨げないほどの適度な隙間が存在し、それにより微妙な空気交換が行われていく。

そう考えるべきで、それゆえに内部からの水分進入さえ防いでしまえば、外気と同じ状態が保たれので問題が起きない、そう考える必要があるのですね。

もし密封された壁内空間の湿度が高くなるような事が有った場合、問題にならない範囲で適度に外部へ出て行ってくれる事が肝心で、それが”断熱性を犠牲にしない程度”が持続する事こそが、正解なわけです。

防湿シートは、壁全体が通湿体そのものである事から、馬鹿にならない量の水分が通って行かないように施工されるだけの物で、

壁面の全面積に対してコンセント差込の隙間等という小さな隙間は、全くと言ってどうでも良いこと。

その程度で進入してくる湿気など、隙間により交換されるエアが全て外部に連れて行ってくれます。

そんな事より、そうして異常に気密を気にする者の気持ちを逆手にとって、「更に高気密な工事をやっています」と声高々に宣伝した、”不要高額住宅”を買わされたり、莫大な手間賃を取られる事の方が愚かなのではないか・・・

そう僕には思えるわけです。

嫁

嫁  家内

家内 と いわれても仕方ない。

と いわれても仕方ない。

」ってな感じで、それがまたグサっと心に突き刺さった様でもあり。

」ってな感じで、それがまたグサっと心に突き刺さった様でもあり。