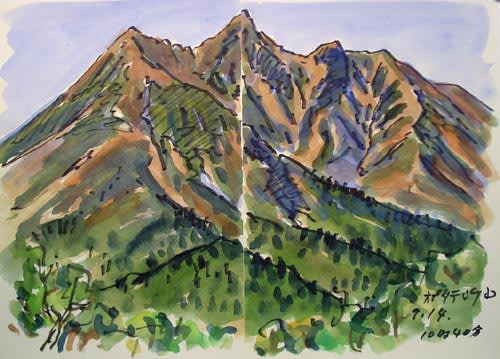

秘境駅ランキングで全国第1位の「小幌(こぼろ)駅」は、三方を山に囲まれ、前面は海、およそ人など住めないようなところにあった。ガイドさんによると、小幌駅は人の乗降が目的で造られた駅ではなかったという???

小幌駅は海に向かった前方が急峻な崖、背後は高い山、そして左右はトンネルと、まったく人を寄せ付けないようなところにあった。

いったい何のための駅?といぶかる向きがあるかもしれないが、それもそのはず、ガイドさんによると小幌駅が設置された理由は以下のような事情だった。

室蘭本線の豊浦-長万部間は海岸線に急峻に山々が連なっている。鉄道を敷く場合、当然のようにトンネルが多くなったという。トンネルが長すぎると蒸気機関車の煙をどこかで抜く必要性が出てきたという。(その部分を鉄道用語では「明かり部分」と称するらしい)

また、室蘭線は当時単線だったために、上下線の列車が交差する場所を必要としていたという。(室蘭本線は現在函館から伊達までは複線になっているという)そのため小幌駅のホームのところを複線にして上下線を交差する造りにしていたという。

そのための小幌駅だった、とガイドさんは説明してくれた。

※ 上り普通列車が新礼文華山トンネルから出てきました。

現在は蒸気機関車ではない。その上、豊浦-長万部間は複線となっている。客の乗降がない小幌駅を置いておく理由がJRにはまったくない。そこで廃駅を豊浦町に提案したようだが、秘境駅№1として有名になった小幌駅を地域の観光の目玉としてなんとか残したい町は管理費用やホームの改修費用を町が負担する方向で検討することで、当面の廃駅を延期できているようだ。

※ その列車が新辺加牛トンネルに消えていきました。

そうした事情もあり、豊浦町としてはこれまで以上に小幌駅の観光価値を高める必要が出てきたために、今回のようなモニターツアーを企画したようだ。

豊浦町としては、今回私が参加した「秘境小幌ツアー」ばかりでなく、さまざまな企画を立案し、ツアーとして成り立つかどうか、モニターツアーを実施しているようだ。

今回のモニターツアーには、「地域おこし協力隊」の若い女性2名もスタッフとして加わっていた。

※ 特急列車が新辺加牛トンネルから出て、あっという間に目の前を通り過ぎていきました。

モニターツアーの最後に、当然ではあるが、参加者にはアンケートへの記入を要請された。

その中で、私たちが参加した「秘境小幌ツアー」を豊浦町としてはツアー参加費4,950円に設定して売り出したいがどうか?という質問項目があった。

その問いに対して、私は概略次のように回答した。

「コースはいかにも秘境を訪ねるというワイルド感があり面白いと思う。ただし、お年寄りや体の弱い人などには参加にあたって注意を促す必要がありそうだ。料金的にはバス代、ガイド料、列車乗車代、温泉入浴料などを加味すると妥当なところだろうか?ただし、個人的には時間が少し短く感じた。(コース全体で4時間、行動時間が計約1時間だった)一日費やすようなコースもあると老若男女の要望に応えられると思います」と書いて提出した。

※ 15時44分発の東室蘭行きの下り普通列車を待つツアー参加者たちです。

豊浦町には「礼文華山古道」(5.9キロ)というトレッキングコースもあるとスタッフの方から伺った。それもちょっと魅力だなぁ、と思いながら「天然豊浦温泉しおさい」の湯船に浸かったのだった。

小幌駅は海に向かった前方が急峻な崖、背後は高い山、そして左右はトンネルと、まったく人を寄せ付けないようなところにあった。

いったい何のための駅?といぶかる向きがあるかもしれないが、それもそのはず、ガイドさんによると小幌駅が設置された理由は以下のような事情だった。

室蘭本線の豊浦-長万部間は海岸線に急峻に山々が連なっている。鉄道を敷く場合、当然のようにトンネルが多くなったという。トンネルが長すぎると蒸気機関車の煙をどこかで抜く必要性が出てきたという。(その部分を鉄道用語では「明かり部分」と称するらしい)

また、室蘭線は当時単線だったために、上下線の列車が交差する場所を必要としていたという。(室蘭本線は現在函館から伊達までは複線になっているという)そのため小幌駅のホームのところを複線にして上下線を交差する造りにしていたという。

そのための小幌駅だった、とガイドさんは説明してくれた。

※ 上り普通列車が新礼文華山トンネルから出てきました。

現在は蒸気機関車ではない。その上、豊浦-長万部間は複線となっている。客の乗降がない小幌駅を置いておく理由がJRにはまったくない。そこで廃駅を豊浦町に提案したようだが、秘境駅№1として有名になった小幌駅を地域の観光の目玉としてなんとか残したい町は管理費用やホームの改修費用を町が負担する方向で検討することで、当面の廃駅を延期できているようだ。

※ その列車が新辺加牛トンネルに消えていきました。

そうした事情もあり、豊浦町としてはこれまで以上に小幌駅の観光価値を高める必要が出てきたために、今回のようなモニターツアーを企画したようだ。

豊浦町としては、今回私が参加した「秘境小幌ツアー」ばかりでなく、さまざまな企画を立案し、ツアーとして成り立つかどうか、モニターツアーを実施しているようだ。

今回のモニターツアーには、「地域おこし協力隊」の若い女性2名もスタッフとして加わっていた。

※ 特急列車が新辺加牛トンネルから出て、あっという間に目の前を通り過ぎていきました。

モニターツアーの最後に、当然ではあるが、参加者にはアンケートへの記入を要請された。

その中で、私たちが参加した「秘境小幌ツアー」を豊浦町としてはツアー参加費4,950円に設定して売り出したいがどうか?という質問項目があった。

その問いに対して、私は概略次のように回答した。

「コースはいかにも秘境を訪ねるというワイルド感があり面白いと思う。ただし、お年寄りや体の弱い人などには参加にあたって注意を促す必要がありそうだ。料金的にはバス代、ガイド料、列車乗車代、温泉入浴料などを加味すると妥当なところだろうか?ただし、個人的には時間が少し短く感じた。(コース全体で4時間、行動時間が計約1時間だった)一日費やすようなコースもあると老若男女の要望に応えられると思います」と書いて提出した。

※ 15時44分発の東室蘭行きの下り普通列車を待つツアー参加者たちです。

豊浦町には「礼文華山古道」(5.9キロ)というトレッキングコースもあるとスタッフの方から伺った。それもちょっと魅力だなぁ、と思いながら「天然豊浦温泉しおさい」の湯船に浸かったのだった。