これまでの市民の森トレッキングで最も長い距離を歩き(約12キロ)、標高差(103階)も最も稼いだトレッキングだった。山野草には特に見るべきものはなかったが、体力トレーニングとしては収穫のあったトレッキングだった。

※ この日の最高到達地点の青山々頂は思っていた以上に眺望が素晴らしかった。

このところ一勤一休のペースが続いている。というよりも意識して一勤一休のペースを守っているという表現が適切か?ともかくこのところ2日1回はフィールドに出ることができている。この日(20日)は自宅から車で約30分の「白川市民の森」をトレッキングした。

※ スタート地点にはけっこう広い駐車場があります。この日は私の車だけでした。

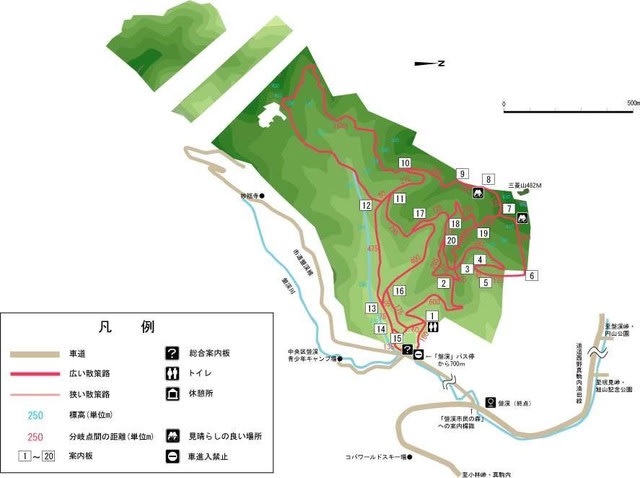

「白川市民の森」は6ヵ所ある市民の森の中では、最も面積の大きい市民の森である。だからであろう、コースも多彩に造られている。

※ スタート地点の総合案内板が経年劣化で薄くなっていたのが残念!

この「白川市民の森」は青山という標高530.5mの山を中心にして広がっているフィールドなのだが、私はこの日縦横に巡らされたコースを右に左にと迂回しながら、実に2時間30分を要して青山々頂に立ち、下山はわずか50分で下山したことからも、いかにあちこちと回り道して山頂に至ったかがお分かりになるかと思う。その経路とは…。マップに書かれたポイント順に示すと…。

?(スタート位置)⇒1⇒2⇒27⇒28⇒29⇒3⇒4⇒5⇒6⇒7⇒8⇒9⇒10⇒11⇒12⇒13⇒14⇒15⇒16⇒17⇒18⇒19(青山々頂)⇒20⇒21⇒8⇒7⇒6⇒26⇒?(ゴール)

※ スタート地点のゲートです。コースは右側の道路ではありません。

関心のない方にとっては何の面白味もない数字の羅列であるが、トレッキングをした私にとってはこの数だけ、フィールドに案内板が立っていたということなのだ。私はコース上に案内板が現れるたびに現在地を確認し、これから行くコースを確かめ、次のポイントまでの距離を確認する作業を繰り返した。トレッキングをする者にとっては、おおいに励みとなるポイントであり、案内板だった。

※ このような案内板がポイントごとにあります。ここはポイント27ですね。

青山々頂に至るまで、22ものポイントを通過するわけだから、コースは上ったかと思うと、下りがありと、そうしたことを繰り返しながら徐々に徐々に高度を上げていった。中にはきつい上り、そんなに下るなよという急な下りもあった。

※ 「白川市民の森」の典型的なコースの一例です。

※ 市民の森の中で「白川市民の森」だけがこのような東屋が3棟建っています。

※ こうした分岐点にある案内板は心強いです。私は左手に進みました。

山野草は意外に少なく、これまでの「手稲本町」や「盤渓」に比べると見劣りするような気がした。人間は贅沢なもので、これまでより華やかで、賑々しいものでなければ満足しなくなるもののようだ。それでも、「手稲本町」で初めて目にし、sakagさんにその名を教えていただいたエゾオオヤマハコベと出逢うことができたり、青山々頂直下でシラネアオイを目撃できたことは嬉しかった。そのほかにも特徴的だった花を記録として記載することにする。

※ ミヤマハコベの可愛い花です。

※ 青山々頂直下で出逢ったシラネアオイの花です。

※ シラネアオイを大写ししました。

※ 色々調べてニシキゴロモと判断しました。

※ こちらは葉に黒い模様が付いたミズヒキです。

また、それほど期待はしていなかった青山々頂の眺望は思いのほか素晴らしかったことも嬉しい誤算だった。

※ 青山々頂に至る道です。山頂は樹木が伐採されて見通しが良くなっていました。

※ 山頂に立っていた案内板です。ポイント19となっています。

※ 山頂から藤野方面を望んだところです。正面遠くに見えるのは恵庭岳?

※ こちらは札幌市街を望んだところです。正面の山は藻岩山です。

「白川市民の森」をさらに堪能しようとすれば、今回私が足を踏み入れなかったポイント22、23、24という外縁コースがあるが、現在はどうもコースが崩壊しているらしく、現地ではテープが張られていて進入禁止となっていた。

※ ポイント18からは樹木越しに眺望が開けるようになってきました。

※ ポイント18のところで白樺の木が見ることができました。

※ 山頂近くのコブシの花はこれから開花のようです。

※ ヤマザクラもこれから満開の時を迎えるようです。

今回の「白川市民の森」トレッキングで、市民の森巡りに一応の終止符を打とうと思っているが、この間私は「西野市民の森」で一人のトレッカーに出逢っただけで、他はずーっと独りだった。そういう意味では、疎も疎、安心して山野を楽しむことができたし、周りにも迷惑をかけなかったと思っている。

さて、次はどのようなところを目指そうか???

《トレッキング実施日 ’20/05/20》