フェリーで行って翌日のフェリーで帰る・・・滞在12時間の京都旅行 再び・・今回は滋賀県白鬚神社(しらひげ神社)からです。

壱の鳥居は 海、じゃなかった琵琶湖 湖の中です。前は車がひっきりなしに通ります。

残念ながら雨、雨、雨。 境内から 弐の鳥居 その先が 湖中の壱の鳥居です。

鳥居の全身 を撮りたいけれど 道路が怖いです。

を撮りたいけれど 道路が怖いです。

本殿です。 中には 和歌の絵馬が並んでいました。

白鬚神社 のご由緒書きです。 また境内の案内板・・・近江最古の大社で、現在の本殿は慶長8年(1603)に 豊臣秀頼、淀君が建立したとありました。

社務所の横に 与謝野寛(鉄幹)晶子 の歌碑がありました。

しらひげの 神のみまへに わくいずみ これをむすべは ひとの清まる 上の句 寛 下の句 晶子

夫婦歌碑は よくあるけど 2人で1首って珍しいですね。

大正初年参拝の2人が、社前に湧き出る水の清らかさを詠んだもので、上の句は寛(鉄幹)、下の句は晶子の作である。

大正7年(1918)京都延齢会が手水舎を再建、その記念として同年12月この歌碑を建立した。揮毫は寛の手であり、全国にある与謝野の歌碑の中で最も古い頃のものといわれる (高島町観光協会)

上の方にもお社が見えます。雨ですから ゆっくり上りました。

紫式部の歌碑

みおの海に 網引く民の てまもなく

立ちゐにつけて 都恋しも

平安時代の長徳2年(996)、越前国司として赴任する父藤原為時に従って、この地を通った時に詠んだものであり、「近江の海にて三尾が崎といふ所に網引くを見て」という詞書がある。(鷹島町観光協会)

猿がいたんですよ。

みえませんよね・・・柱2本の左側 トリミングしてるけど遠いんです。

みえませんよね・・・柱2本の左側 トリミングしてるけど遠いんです。

白鬚神社末社 若宮神社本殿 一間社流造 こけら葺き (桃山時代)・・・案内板より

ながれづくり 初めて聞きました。

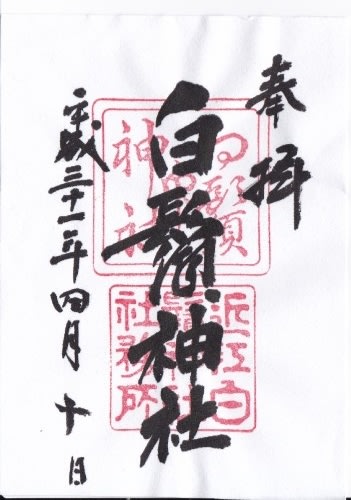

長いこと御朱印からご無沙汰してましたが 平成最後 ですからね。

ですからね。

靴も濡れて バスに戻ったら・・・ 添乗員さんがおっしゃいました。 残念なお知らせがあります。って。。。

雨で残念なのを 猿を見て やっと まっ いいか と納得したばかりなのに・・・何があったのかな?