新・肥後細川藩侍帳【な】の部

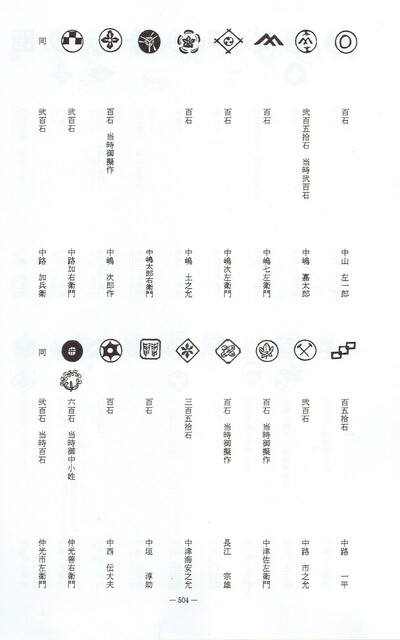

■中山左一郎は、(南東28-18)中山平太郎家の3代か。家紋は「二重丸紋?」

■中嶋嘉太郎は、(南東29-21)中嶋純次郎家の6代目・嘉太郎(廣足)二百五十石当時二百石

中島橿園 名は春臣、廣足と改め、嘉太郎と称し後太郎と改む。又橿園、田翁、蛙麿、黄口等の別号あり。

藩に仕へ小姓役を勤め、食禄二百石。病の為早く致仕して専ら国典歌道を修め、著書甚だ多し。

元治元年正月二十一日没す。享年七十三。墓は春日萬日山。家紋は「■丸に二つ山紋」

■中嶋七左衛門は、同上家の本家・(南東29-25)中嶋次兵衛家の6代・槌太郎(七左衛門)か。家紋は「二つ山紋」

■中嶋次左衛門は、(南東29-22)中嶋嘉内家の3代三郎熊(次左衛門)、家紋は「隅立井筒に左三つ巴」

■中嶋土之允は、(南東29-23)中島嘉左衛門家の6代目。家紋は「木瓜紋」

■中嶋太郎右衛門は、(南東65-55 *)中嶋源之助家の3代目・傳次(太郎右衛門)、家紋は「三つ扇紋」

■中嶋次郎作は、(南東29-26)中嶋新太郎家の5代目、家紋は「丸に唐花紋」

■中路加右衛門は、【丹後以来】(南東29-2)中路新左衛門家の6代目か、家紋は「丸に三つ石紋」

■中路加兵衛は、同上一族【丹後以来】(南東29-1)中路半之允家、代々加兵衛を名乗り人物の特定できず。家紋同上。 ■中路一平は、同上一族【丹後以来】(南東29-4)中路新之允家の6代目、家紋は「三つ・・・」

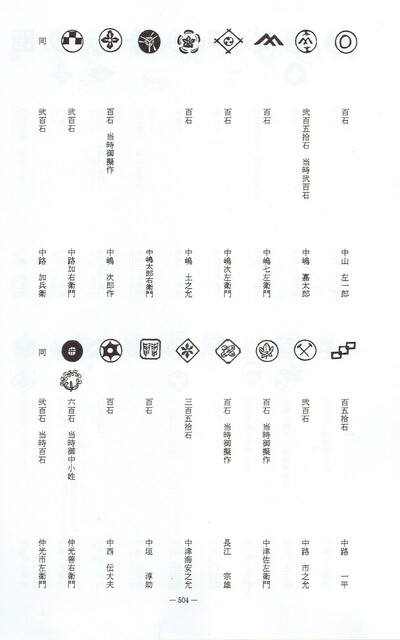

■中路市之允は、【丹後以来】(南東29-3)中路内蔵之助家の8代目(もしくは9代目次郎助)か、家紋は「丸に鉞紋」か

■中津佐左衛門は、(南東28-10)中津三郎右衛門家の4代目大作(佐左衛門・三郎四郎)、家紋は「丸に梶葉紋」

■長江宗雄は、(南東65-52 *)長江休閑家の6代目で触役触・本道 七人扶持とある。家紋は「隅切り立角に違鷹羽紋」

■中津海安之允は、(南東26-18)中津海安之允家の7代目、家紋は「隅立角に・・・」

■中垣淳助は、(南東28-22)中垣孫八郎家の6代目・順助とも。家紋は「隅切り平角に並び矢紋」

■中西傳大夫は、【丹後以来】(南東28-1)中西傳左衛門家の6代目・傳大夫(卯兵衛)。家紋は「丸に毬寄せ紋」

■仲光善左衛門は、佐々成政と国衆一揆で戦った隈部親永の子孫である。初代は古町・正覚寺の開祖専祐の子・小内膳、(南東26-6)仲光助左衛門家の7代目善右衛門とも、家紋は「蛇の目に井桁紋」「上り藤紋」

嫡男半助には不幸な事件があった。仲光半助の不幸なる死

■仲光市左衛門は、同上分家(南東26-15)仲光熊三郎家の6代七左衛門(市左衛門)か。家紋は同上