前回の「古事記とは何か」に続き、「古事記完成1300年」シリーズの第2弾をお届けする。

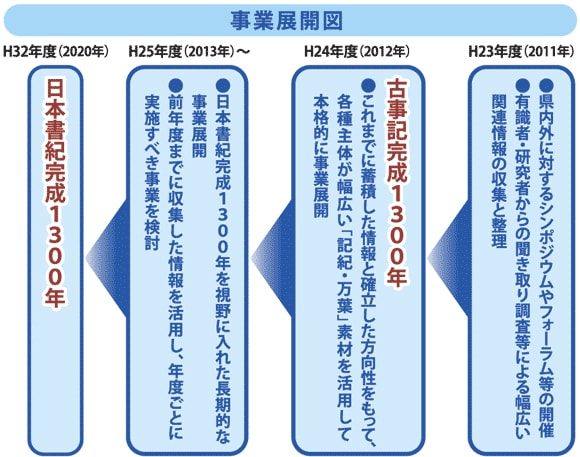

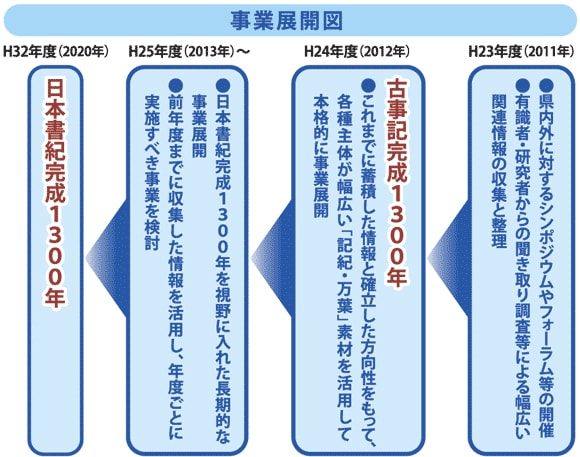

奈良県広報広聴課が発行する「県民だより奈良」(11年5月号)では、5ページにわたり、記紀・万葉プロジェクト関連の記事が掲載されている。これは大した力の入れようである。同プロジェクトの基本構想を紹介するページに、分かりやすく図解されている。県のHPから拝借して、以下に貼りつけておく。

私が最も興味を持ったのが、連載「記紀に親しむ」で、初回の今回は「古事記と奈良県」と題する、万葉古代学研究所長の寺川眞知夫(まちお)氏による解説文だった。以下に全文を引用(紫色)するとともに、私が注釈をつけてみる(黒色)。

〈古事記の成立1300年〉

古事記序文は、天武天皇が稗田阿礼(ひえだのあれ)に誦習(しょうしゅう)させた勅語の帝紀(ていき)・旧辞(きゅうじ)が、失われるのを惜しまれた元明(げんめい)天皇の命で、和銅5(712)年1月28日に太朝臣安万侶(おおのあそみやすまろ)が編んで奉ったという。以来、平成24(2012)年1月27日で1300年。そこで、撰録1300年を記念し、記紀と万葉集などを題材としたプロジェクトが動き出している。

来年(2011年)が古事記完成1300年、2020年が日本書紀完成1300年。だからこのプロジェクトは、9年がかりの長期戦になる。

〈古事記と奈良とのつながり〉

古事記と奈良県とのかかわりは深い。関連する話を取り上げるに先立ち、まず両者のかかわりをおおまかにみておこう。天武天皇の宮は飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)(明日香村の川原板葺宮(かわはらのいたぶきのみや)伝承地)、陵(みささぎ)は明日香村野口、元明天皇の陵は奈良市奈良阪(ならざか)町、太安万侶の墓は奈良市此瀬(このせ)町にある。太氏ゆかりの多(おお)神社は田原本町多、稗田阿礼にゆかりの地は大和郡山市稗田になる。

古事記ゆかりの地は、もっと他にもある。『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社刊)から主なものを拾ってみると、奈良市柳生町の天乃石立神社(あめのいわちじんじゃ)は《伝説によると、神代の昔、高天原で手力雄命(たぢからおのみこと)が天岩戸(あめのいわと)を引き開けたとき、力あまってその扉石が虚空を飛来し、この地に落ちたのだという》。なお橿原市の天香久山にも、天照大神の岩戸がくれ事件の現場と伝える天岩戸神社がある。

御所市高天の高天彦神社(たかまひこじんじゃ)は《太古から神々の住まみ給うところと伝えられる「高天原」も、この高天の台地である。当社の背後には美しい円錐状の神体山(白雲の峯)がそびえている》。

橿原市大久保町には神武天皇陵がある。《初代神武天皇の陵は、文久年間(1861~64)の修陵時のきわめて大がかりな工事が施され、その後も昭和15年の皇紀2600年に至るまで何度か整備工事が実施された結果、現状のような姿となった。神武天皇が神話上の人物で、実在しないという意見が歴史学上では定説化しているものの(中略)神武陵とされていた場所が存在していたことは否定できない》。

神功皇后陵は奈良市山陵町にある。《佐紀古墳群のうち西群の一画を占め、主軸をほぼ南北に向ける前方後円墳で、北西から延びる尾根を整形した、いわゆる丘尾切断によって築造されている。(中略) なお、特別拝所内に8基の灯籠が置かれ、延享2年(1745)から寛政2年(1790)までの年号が刻まれている》。

〈古事記上巻と奈良〉

古事記は三巻で、ふれられる地域は飛鳥・奈良時代の日本のほぼ全体に及ぶ。上巻は神話の巻で、世界の始まりから神武(神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと))天皇の誕生までを歴史的に語る。よく知られた「稲羽(いなば)の素菟(しろうさぎ)」や「山幸彦(やまさちびこ)・海幸彦(うみさちびこ)」なども収められている。神々の物語には奈良県を舞台とする話はないが、海の彼方から出現し、大国主神の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)として倭(やまと)の青垣の東の山の上に祭るよう求めた三輪山(みわやま)の大物主神(おおものぬしのかみ)、国譲り(くにゆずり)にかかわった迦毛大御神(かものおおみかみ)・阿遅★高日子根神(あじすきたかひこねのかみ)(御所市高鴨(ごせしたかかも)神社)や八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)(御所市鴨都波(かもつば)神社)など大和の神の名がみえる。★=金へんに且

〈古事記中巻・下巻と奈良〉

中巻は神武(じんむ)から応神(おうじん)天皇まで、下巻は仁徳から推古(すいこ)天皇までを語る。中巻の仲哀(ちゅうあい)天皇と応神天皇、下巻の反正(はんぜい)天皇には奈良県との接点はないか、少ない。第 2代綏靖(すいぜい)天皇から第9代開化(かいか)天皇までは系譜だけであるが、天皇の宮と陵の多くは葛城地域にあったと語る。下巻の仁賢(にんけん)天皇から推古天皇の間も系譜を示すだけである。歴代天皇には宮・陵ともに河内に営んだ天皇もあるが、多くの天皇はいずれかを奈良県内に設けている。

初代・神武天皇の陵は橿原市大久保町(前述)、宮は橿原宮(橿原市畝傍)、第2代・綏靖(すいぜい)天皇の陵は四条塚山古墳(橿原市四条町)、宮は葛城高丘宮(御所市森脇)、第9代・開化天皇の陵は念仏寺山古墳(奈良市油阪町 ホテルフジタ奈良に隣接)、宮は春日率川宮(かすがのいざかわのみや 奈良市本子守町の率川神社が伝承地)といった具合である。

豊かな伝承をもつ神武・崇神(すじん)・垂仁(すいにん)・履中(りちゅう)・允恭(いんぎょう)・雄略(ゆうりやく)・清寧(せいねい)記には奈良県を舞台とする興味深い物語が多いので、今後これらに順次ふれていく。機会があれば、古事記や万葉集ゆかりの地を訪ねてみられるのもよいと思う。

推古天皇は第33代だから、天皇陵だけで33基、宮都も33か所あることになる。このほか、伝承地、ゆかりの地は数多い。県の「記紀・万葉でたどる奈良」は、きれいな写真が満載で、とても楽しいサイトである。これらを参考に、ぜひゆかりの地を訪ねていただきたい。

県民だよりの「知事からひとこと」欄には《記紀・万葉をはじめとする古典作品には、日本文化の源流につながるさまざまな記述があり、ゆかりの地は全国各地に存在します。この「記紀・万葉プロジェクト」をきっかけにして、奈良県のみならず日本のさまざまな地域の人びとの「自分たちの住む地域の魅力再発見」につながることをめざします》とある。

確かに古事記だけでも、日向、出雲、吉備、大阪、上総、陸奥など、ゆかりの地は全国にまたがる。「神々の国しまね」というサイトもある。古事記をキーワードにして、各地で魅力が掘り起こされ、また古事記つながりで奈良と各地が連携できれば面白いだろう。

当ブログでは、これからも「記紀・万葉プロジェクト」を追っかけていくので、お楽しみに!

奈良県広報広聴課が発行する「県民だより奈良」(11年5月号)では、5ページにわたり、記紀・万葉プロジェクト関連の記事が掲載されている。これは大した力の入れようである。同プロジェクトの基本構想を紹介するページに、分かりやすく図解されている。県のHPから拝借して、以下に貼りつけておく。

私が最も興味を持ったのが、連載「記紀に親しむ」で、初回の今回は「古事記と奈良県」と題する、万葉古代学研究所長の寺川眞知夫(まちお)氏による解説文だった。以下に全文を引用(紫色)するとともに、私が注釈をつけてみる(黒色)。

〈古事記の成立1300年〉

古事記序文は、天武天皇が稗田阿礼(ひえだのあれ)に誦習(しょうしゅう)させた勅語の帝紀(ていき)・旧辞(きゅうじ)が、失われるのを惜しまれた元明(げんめい)天皇の命で、和銅5(712)年1月28日に太朝臣安万侶(おおのあそみやすまろ)が編んで奉ったという。以来、平成24(2012)年1月27日で1300年。そこで、撰録1300年を記念し、記紀と万葉集などを題材としたプロジェクトが動き出している。

来年(2011年)が古事記完成1300年、2020年が日本書紀完成1300年。だからこのプロジェクトは、9年がかりの長期戦になる。

〈古事記と奈良とのつながり〉

古事記と奈良県とのかかわりは深い。関連する話を取り上げるに先立ち、まず両者のかかわりをおおまかにみておこう。天武天皇の宮は飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)(明日香村の川原板葺宮(かわはらのいたぶきのみや)伝承地)、陵(みささぎ)は明日香村野口、元明天皇の陵は奈良市奈良阪(ならざか)町、太安万侶の墓は奈良市此瀬(このせ)町にある。太氏ゆかりの多(おお)神社は田原本町多、稗田阿礼にゆかりの地は大和郡山市稗田になる。

古事記ゆかりの地は、もっと他にもある。『奈良まほろばソムリエ検定 公式テキストブック』(山と渓谷社刊)から主なものを拾ってみると、奈良市柳生町の天乃石立神社(あめのいわちじんじゃ)は《伝説によると、神代の昔、高天原で手力雄命(たぢからおのみこと)が天岩戸(あめのいわと)を引き開けたとき、力あまってその扉石が虚空を飛来し、この地に落ちたのだという》。なお橿原市の天香久山にも、天照大神の岩戸がくれ事件の現場と伝える天岩戸神社がある。

御所市高天の高天彦神社(たかまひこじんじゃ)は《太古から神々の住まみ給うところと伝えられる「高天原」も、この高天の台地である。当社の背後には美しい円錐状の神体山(白雲の峯)がそびえている》。

橿原市大久保町には神武天皇陵がある。《初代神武天皇の陵は、文久年間(1861~64)の修陵時のきわめて大がかりな工事が施され、その後も昭和15年の皇紀2600年に至るまで何度か整備工事が実施された結果、現状のような姿となった。神武天皇が神話上の人物で、実在しないという意見が歴史学上では定説化しているものの(中略)神武陵とされていた場所が存在していたことは否定できない》。

神功皇后陵は奈良市山陵町にある。《佐紀古墳群のうち西群の一画を占め、主軸をほぼ南北に向ける前方後円墳で、北西から延びる尾根を整形した、いわゆる丘尾切断によって築造されている。(中略) なお、特別拝所内に8基の灯籠が置かれ、延享2年(1745)から寛政2年(1790)までの年号が刻まれている》。

〈古事記上巻と奈良〉

古事記は三巻で、ふれられる地域は飛鳥・奈良時代の日本のほぼ全体に及ぶ。上巻は神話の巻で、世界の始まりから神武(神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと))天皇の誕生までを歴史的に語る。よく知られた「稲羽(いなば)の素菟(しろうさぎ)」や「山幸彦(やまさちびこ)・海幸彦(うみさちびこ)」なども収められている。神々の物語には奈良県を舞台とする話はないが、海の彼方から出現し、大国主神の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)として倭(やまと)の青垣の東の山の上に祭るよう求めた三輪山(みわやま)の大物主神(おおものぬしのかみ)、国譲り(くにゆずり)にかかわった迦毛大御神(かものおおみかみ)・阿遅★高日子根神(あじすきたかひこねのかみ)(御所市高鴨(ごせしたかかも)神社)や八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)(御所市鴨都波(かもつば)神社)など大和の神の名がみえる。★=金へんに且

〈古事記中巻・下巻と奈良〉

中巻は神武(じんむ)から応神(おうじん)天皇まで、下巻は仁徳から推古(すいこ)天皇までを語る。中巻の仲哀(ちゅうあい)天皇と応神天皇、下巻の反正(はんぜい)天皇には奈良県との接点はないか、少ない。第 2代綏靖(すいぜい)天皇から第9代開化(かいか)天皇までは系譜だけであるが、天皇の宮と陵の多くは葛城地域にあったと語る。下巻の仁賢(にんけん)天皇から推古天皇の間も系譜を示すだけである。歴代天皇には宮・陵ともに河内に営んだ天皇もあるが、多くの天皇はいずれかを奈良県内に設けている。

初代・神武天皇の陵は橿原市大久保町(前述)、宮は橿原宮(橿原市畝傍)、第2代・綏靖(すいぜい)天皇の陵は四条塚山古墳(橿原市四条町)、宮は葛城高丘宮(御所市森脇)、第9代・開化天皇の陵は念仏寺山古墳(奈良市油阪町 ホテルフジタ奈良に隣接)、宮は春日率川宮(かすがのいざかわのみや 奈良市本子守町の率川神社が伝承地)といった具合である。

豊かな伝承をもつ神武・崇神(すじん)・垂仁(すいにん)・履中(りちゅう)・允恭(いんぎょう)・雄略(ゆうりやく)・清寧(せいねい)記には奈良県を舞台とする興味深い物語が多いので、今後これらに順次ふれていく。機会があれば、古事記や万葉集ゆかりの地を訪ねてみられるのもよいと思う。

推古天皇は第33代だから、天皇陵だけで33基、宮都も33か所あることになる。このほか、伝承地、ゆかりの地は数多い。県の「記紀・万葉でたどる奈良」は、きれいな写真が満載で、とても楽しいサイトである。これらを参考に、ぜひゆかりの地を訪ねていただきたい。

県民だよりの「知事からひとこと」欄には《記紀・万葉をはじめとする古典作品には、日本文化の源流につながるさまざまな記述があり、ゆかりの地は全国各地に存在します。この「記紀・万葉プロジェクト」をきっかけにして、奈良県のみならず日本のさまざまな地域の人びとの「自分たちの住む地域の魅力再発見」につながることをめざします》とある。

確かに古事記だけでも、日向、出雲、吉備、大阪、上総、陸奥など、ゆかりの地は全国にまたがる。「神々の国しまね」というサイトもある。古事記をキーワードにして、各地で魅力が掘り起こされ、また古事記つながりで奈良と各地が連携できれば面白いだろう。

当ブログでは、これからも「記紀・万葉プロジェクト」を追っかけていくので、お楽しみに!