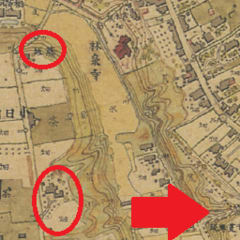

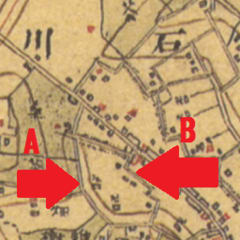

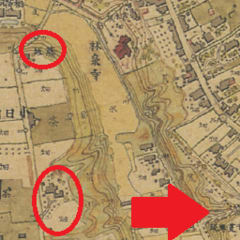

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

赤い←が、「荒木坂」(道の西側に「称名寺」)。したがって、今回歩いた坂の上部分は、後に新しく付け替えられた道筋と思われる(本来は、「称名寺」の裏手を通って北に向かい、「切支丹屋敷」方向へ通じていたようだ。現在もその道は残っている)。

赤丸は「キリシタン屋敷跡」付近、上部の赤丸には「蛙坂」とある。現在の「庚申坂」(→)は、「切支丹坂」と表示されている(このことについては、後述)。

中央部は、現在、「東京地下鉄小石川工場」の大きな敷地となっていて、「切支丹坂」などかつての道筋は寸断されている。

「称名寺」の先を左折すると、「荒木坂」。

荒木坂

荒木坂(あらきざか)

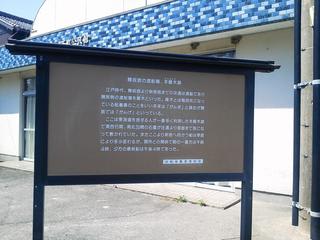

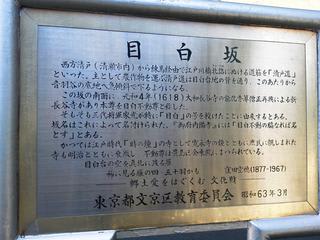

【標識(文京区教育委員会)】

称名寺の東横を、小日向台地に上がる坂である。

『江戸砂子』によれば「前方坂のうへに荒木志摩守殿屋敷あり。今は他所へかはる」とある。坂の規模は「高さ凡そ五丈程(約15m)、幅弐軒弐尺程(約4m)(『御府内備考』)と記されている。この坂下、小日向台地のすそを江戸で最初に造られた神田上水が通っていたことから、地域の人々は、上水に沿った通りを”水道通り”とか”巻石通り”と呼んでいる。

神田上水は、井の頭池を源流とし、目白台下の大洗堰(大滝橋付近)で水位を上げ、これを開渠で水を導き、水戸屋敷(後楽園)へ入れた。そこからは暗渠で神田、日本橋方面へ配水した。明治11年頃、水質を保つため、開渠に石蓋をかけた。その石蓋を”巻石蓋”と呼んだ。その後、神田上水は鉄管に変わり、飲料水としての使用は明治34年(1901)までで、以後は、水戸屋敷跡地に設けられた兵器工場(陸軍砲兵工廠)の工業用水として利用された。

坂上から。ここから左に入る道が「荒木坂」。

けっこう急なところもあり、下る人の頭がすぐ見えなくなった。

途中から右側に「東京地下鉄小石川工場」の高い塀が続く道を下って行く(この坂は「荒木坂」ではない)。突き当たりの右手ガードの向こうにある石段が、「庚申坂」。

地下鉄ガード内から見た庚申坂。

坂上から。左手は「茗台中」。

庚申坂(こうしんざか)

【標識(文京区教育委員会)】

「小日向第六天町の北、小石川同心町の界を東より西へ下る坂あり・・・・・・略・・・・・・この坂を切支丹坂というは誤りなり。本名“庚申坂”昔、坂下に庚申の碑あり・・・・・・」『東京名所図会』

庚申信仰は庚申の日(60日ごと)人が眠ると三尸の虫が人の体から出て天にのぼり天帝にその人の罪を告げるというところから、人びとは一晩中夜明かしをした。この信仰は中国から伝わり、江戸時代に盛んになった。

したがって、キリシタン坂はこの坂の地下鉄ガードの向側の坂のことである。

「・・・・・・両側の藪の間を上る坂あり・・・・・・これが真の切支丹坂なり」『東京名所図会』

とぼとぼと老宣教師ののぼりくる

春の暮れがたの切支丹坂 (金子薫園)

「庚申坂」と「切支丹坂」とが丁度ガードをはさんで互いに対している形になる。

ガード方向を振り返る。

「切支丹坂」は、切支丹屋敷の表門に通じる坂道(東から西への緩い上り坂)だったことに因む。

坂上を右折すると、右手の建物のところには、

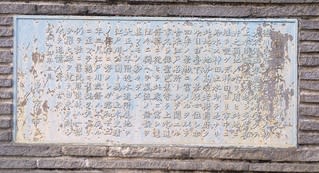

東京都指定史跡

切支丹屋敷跡

キリシタン屋敷は正保3年(1646)に宗門改役井上筑後守政重下屋敷に建てられた転びバテレンの収容所です。江戸幕府はキリスト教を禁止し、多くのキリシタンを処刑していましたが、島原の乱をへて、転ばせたバテレンを収容し閉じ込める施設として新しく造ったものです。牢屋と長屋があり、この中では一応無事な生活が許されていました。幕府がバテレンの知識を吸収する場にも利用されました。

最後の潜入バテレンとなるシドッティ(シドッチ)もここに収容され新井白石の訊問を受けています。シドッティ語は収監者も無く、享保9年(1724)焼失し、以降再建されず、寛政4年(1792)に屋敷は廃止されました。

平成24年3月 東京都教育委員会

上の記述では、「一応無事な生活が許されてい」た、とあるが、そうであったのだろうか? 「切支丹屋敷」では、多くのキリシタンが幽閉され苦難を強いられた場所だった、と見る方が正しいのではないか。

また、解説文ではシドッティの名が挙げられているが、もう一人。

ジョゼフ・カウロ(1601~1685)。

イタリア人でイエズス会の宣教師。寛永20年(1643)、筑前国大島で捕えられ、長崎から江戸へと送られて、切支丹屋敷最初の入牢者となった。拷問によって転宗、岡本三右衛門の名と妻を与えられ貞享2年、84歳で没するまで切支丹屋敷に監禁された。

遠藤周作『沈黙』の主人公、司祭ロドリゴのモデルとなった人物である。

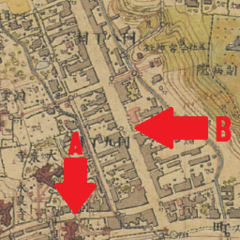

また、1880年頃の地図では、「切支丹屋敷跡」に直接通じる「切支丹坂」は、存在していない。現在の「切支丹坂」は後になって付けられた名称ではないかと思われる。

このことについて、

『切支丹きりしたん坂考 松本 崇男』(www.sakagakkai.org/contri/Kirisitan.html)が詳しく考察している。

現在、切支丹坂と呼ばれている坂は、文京区小日向1丁目14と24の間を東から西へ上がる坂で、東京メトロ丸ノ内線を間にはさんで庚申坂の急坂と向かい合っている。

この坂が切支丹屋敷の跡地を通っていることから、江戸時代から存在した切支丹坂であるかのように思われている。しかし、江戸期を通じてこの道は地図に見当たらない。さらに明治初期に刊行された地図にも描かれていない。明治19~20年にかけて刊行された参謀本部陸軍部測量局作成による『五千分の一東京図』にも現在切支丹坂と呼ばれている坂はみあたらない。

庚申坂(地図には切支丹坂と書かれている)を西に下った道はいったん南へ直角に曲りアサリ坂を通って坂上の南北に伸びる道に通じている。つまり、切支丹坂はこの頃、まだひらかれていなかった。

現在、切支丹坂と呼ばれているこの坂は明治になって新たにひらかれた道の坂であって、江戸の切支丹坂でありえない。

・・・

新道(別名 七軒屋敷新道)の坂、庚申坂、現・切支丹坂が切支丹坂と呼ばれた坂であった。

切支丹坂と呼ばれた三ヶ所の坂は、そう呼ばれた時代がそれぞれの坂で異なっていたようにも思える。

現・切支丹坂は、明治20年代に新たにひらかれた道で、この坂が切支丹坂と呼ばれるようになったのは、『新撰東京名所図会』が現・切支丹坂を真の切支丹坂だと唱えた明治39年以降のことであった。それまで切支丹坂と呼ばれた坂が庚申坂であった。

問題は、庚申坂と新道(別名 七軒屋敷新道)の坂の関係である。両坂のいずれが切支丹坂であったかについて江戸時代すでに混乱をきたしていた。

庚申坂は現在も利用されている坂だが、坂のひらかれた年代は明確ではない。しかし、遅くとも延宝年間に(庚申)坂があったことが確認できる。一方、新道の坂は、元禄14年(1701)にひらかれ明治初年に廃道となったことがわかっている。庚申坂は新道の坂より古くにひらかれた坂であったといえる。

年代は不明だが、まず庚申坂が切支丹坂とよばれるようになり、元禄14年(1701)に新道がひらかれると、切支丹屋敷に沿った坂であることからいつのまにか新道が切支丹坂と呼ばれようになっていった。やがて、切支丹屋敷が火事で焼失し、再建されないまま寛政4年(1792)に屋敷が廃止され、跡地が武家屋敷に変って切支丹屋敷の記憶が薄れていくと、新道の坂にかわって再び庚申坂が切支丹坂と呼ばれるようになったと考えることはできないだろうか。(以上、概要)

「切支丹屋敷跡」の碑を過ぎて、しばらく行くと下り坂になり、直角に右折したらすぐ左折する急な下りになる。そこが「蛙坂(復坂)」。

蛙坂[復坂]

蛙坂[復坂](かえるざか)

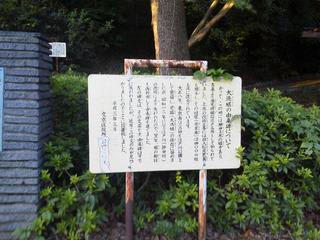

【標識(文京区教育委員会)】

「蛙坂は七間屋敷より清水谷へ下る坂なり、或は復坂ともかけり、そのゆへ詳にせず」(改撰江戸志)

『御府内備考』には、坂の東の方はひどい湿地帯で蛙が池に集まり、また向かいの馬場六之助様御抱屋敷内に古池があって、ここにも蛙がいた。むかし、この坂で左右の蛙の合戦があったので、里俗に蛙坂とよぶようになったと伝えている。

なお、七間屋敷とは、切支丹屋敷を守る武士たちの組屋敷のことであり、この坂道は切支丹坂に通じている。

振り返って坂上を望む。

「蛙の合戦」という話は、全国にあるようだ。低気圧が近づくと、蛙の大合唱が聞こえて来る、という話も。

そこで、「蛙の合戦」を紹介。

葛西音彌が明治39年(1906年)に編さんした「青森市沿革史」という本があります。その本の天保13年(1842年)6月の項に、「蓮華寺に蛙の合戦あり」という記事があり、本文は難解な文語で書かれているので、口語に直し少し潤色して紹介します。

「このころ、蓮華寺の境内にたくさんの蛙が集まって鳴きたてるのでとても騒がしい。その声は町中に響きわたる程で、それをわざわざ見物にやってくる人もたくさんいた。(たぶん暮六つの鐘(午後6時ころ)がなるころに、)まず番神堂の池からひと一倍大きな蛙がのっそり上がってきて、まるで宣戦布告するかのように、高らかにギャーロギャーロと鳴いた。一方、山門の外の蓮池からも、これまたひときわ図体の大きな蛙が一匹這い出て境内までのこのこ歩き、敵方大将蛙と十分な間合いを取り、やおらにらみ合い、ギャローギャローとどすの効いた太い声で一声上げた。

この一声を合図に、両方の池から次から次へと、ぞろぞろぞろぞろ、おびただしい数の兵隊蛙が出てきて、互いに負けてはならずと盛んに鳴きたてはじめた。

緒戦は鳴き合いであったが、次第に両軍の戦意は高まり、ついに、激しいつかみ合いや壮絶なかみ合いへと戦況は展開した。そのうちにリタイヤした兵隊蛙、また奮戦力闘の末、討ち死にする兵隊蛙も少なからず出てきた。

(やがて一時(およそ2時間)もたったろうか。)二匹の大将蛙は一声大きく鳴いて、ここでいったん休戦の宣言をした。すると兵隊蛙たちはそれぞれ負傷したり死んだりした戦友をくわえ、味方の池へ引き帰った。このような大合戦はおよそ一週間ほど続いたが、やがて境内は何事もなかったように元の静けさを取り戻した。」この話は、かつて鍛冶町かじまち(現在の橋本一丁目あたり)で米や塩を商っていた京屋の記録とされる「柏原筆記」などをもとに、「青森市沿革史」に収録され、現在に伝えられているものです。ちなみに、番神堂は現在も稲荷様といっしょに境内の一角に祭られています。

明治のころまで、蓮華寺のまわりにはまだ田んぼがありました。したがって毎年その時期になると、近くの人たちはいやでも蛙の大合唱を聞かされていたはずです。

ちなみに、「蛙合戦」の話は全国あちこちにあり、生物学ではこれを「蛙の群婚」と説明しているようです(敬称略)。

【近世部会調査協力員 木村愼一】

(※『広報あおもり』2002年1月1日号に掲載したものを引用。)

「蛙の合戦」も、実は産卵に集まった「蛙の群婚」のこと。雄は鳴くことで雌を呼び、雌は雄の鳴声で相手を選ぶ。時には間違えて雄が雄に飛びつくこともある、らしい。産卵時期の水辺は大騒ぎになるという次第。

明治の頃は、この「蛙坂」の下には水田があったようだ。さぞかし蛙の鳴き声もにぎやかだっただろう。とっくの昔に蛙の声は途絶えたに違いない。その意味で、末永く残したい坂の名の一つ。

そういえば、井上ひさしさんの戯曲で

「表裏源内蛙合戦(おもてうらげんないかえるがっせん)」というのがあった。

1970年に発表された作品で、「エレキテル」の発明や「土用丑の日」などキャッチコピーを生んだ「江戸の天才」平賀源内の一代記。次々と才能を開花させながら、当時の社会からは「奇人」「変人」とされた源内。

その才能やそれ故の葛藤を“表”と“裏”のキャラクターによる合戦にのせて展開。歌、踊り、そして言葉遊びなど、当時、意気軒昂な井上ひさしさんならではの「エレキテル」笑劇だった。

「曲尺手(かねんて)」。

「曲尺手(かねんて)」。

「本陣跡」。

「本陣跡」。  空き地。間口が狭く、奥行きの長いのが、宿場内の建物や土地の特徴です。

空き地。間口が狭く、奥行きの長いのが、宿場内の建物や土地の特徴です。 「脇本陣跡」。

「脇本陣跡」。  家並み。

家並み。

「火除け地跡」碑。

「火除け地跡」碑。

多くのおうちでかつての「屋号」を掲げています。

多くのおうちでかつての「屋号」を掲げています。

南側。右が愛知県、左が静岡県。

南側。右が愛知県、左が静岡県。 北側。右が静岡、左が愛知。

北側。右が静岡、左が愛知。

「一里山七本松植樹」。

「一里山七本松植樹」。 そこから「国道1号線」を望む。

そこから「国道1号線」を望む。

「国道1号線」との交差点「橋本」。

「国道1号線」との交差点「橋本」。 「橋本宿」碑。

「橋本宿」碑。 この付近のようす。

この付近のようす。

(「農水省」HPより)

(「農水省」HPより) 「紅葉寺跡」。室町幕府の将軍足利義教がここで紅葉を鑑賞したといわれています。

「紅葉寺跡」。室町幕府の将軍足利義教がここで紅葉を鑑賞したといわれています。

「明治天皇御野立所(おのだちしょ)阯」。

「明治天皇御野立所(おのだちしょ)阯」。

長屋門のあるおうち。

長屋門のあるおうち。  右手へ。

右手へ。

振り返る。

振り返る。 遠くに遠州灘。但し、正面の道は県道に通じる道で、旧道ではありません。見晴はすばらしい。

遠くに遠州灘。但し、正面の道は県道に通じる道で、旧道ではありません。見晴はすばらしい。

館内にある広重の浮世絵。

館内にある広重の浮世絵。

HPより拝借します。

HPより拝借します。

内部。

内部。

内庭。

内庭。 2階からの眺め。

2階からの眺め。

「旅籠 伊勢屋」跡。

「旅籠 伊勢屋」跡。

「常夜燈」。

「常夜燈」。

坪庭から奥を望む。

坪庭から奥を望む。

上段の間。

上段の間。

裏手にある土蔵。古い家屋が並んでいます。

裏手にある土蔵。古い家屋が並んでいます。

「本雁木」跡説明板。

「本雁木」跡説明板。

灯台。

灯台。

安藤広重「舞浜 今切真景」。

安藤広重「舞浜 今切真景」。

「舞阪宿」方面を望む。

「舞阪宿」方面を望む。

境内にある「正岡子規句碑」。

境内にある「正岡子規句碑」。

右手に見えるのがJR「弁天島」駅。「日本橋から271㎞」という表示。

右手に見えるのがJR「弁天島」駅。「日本橋から271㎞」という表示。

「東海道松並木」。

「東海道松並木」。

そして「舞坂宿」。ひときわ大きな石碑。

そして「舞坂宿」。ひときわ大きな石碑。

そこから振り返って望む。

そこから振り返って望む。 「白須賀宿」。

「白須賀宿」。 「舞坂橋跡」。

「舞坂橋跡」。

そこから松並木を振り返る。

そこから松並木を振り返る。

静かな道となります。

静かな道となります。

案内板。

案内板。

1896(明治29)年ころ。

1896(明治29)年ころ。 1917年(大正6)年頃。

1917年(大正6)年頃。 1944(昭和19)頃。

1944(昭和19)頃。 1965(昭和40)年頃。

1965(昭和40)年頃。 1983(昭和58)年頃。

1983(昭和58)年頃。 現在。

現在。 曳舟駅側から2番目の踏切。

曳舟駅側から2番目の踏切。

この付近。

この付近。 現在の十間橋通り(正面奥)を通過する電車。

現在の十間橋通り(正面奥)を通過する電車。 (「キラキラ橘商店街」HPより)

(「キラキラ橘商店街」HPより)

「明治通り」側の駅舎。

「明治通り」側の駅舎。

奥に見えるのが「東あずま」駅のホーム。

奥に見えるのが「東あずま」駅のホーム。 東あずま駅を出る曳舟行。

東あずま駅を出る曳舟行。 駅正面。

駅正面。 旧中川にあった「平井の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。行徳道(浅草道)はその方向に向かって進んでいました。

旧中川にあった「平井の渡し」跡付近からの「スカイツリー」。行徳道(浅草道)はその方向に向かって進んでいました。 東武亀戸線「東あずま」駅そばにある「地図」(通常とは異なり、上がほぼ東を示す)。

東武亀戸線「東あずま」駅そばにある「地図」(通常とは異なり、上がほぼ東を示す)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 南(亀戸駅)方向を望む。

南(亀戸駅)方向を望む。 北十間川(隅田川と旧中側を結ぶ)。

北十間川(隅田川と旧中側を結ぶ)。 橋脚。ごついコンクリートの柱は何だったのでしょう?

橋脚。ごついコンクリートの柱は何だったのでしょう? この付近(亀戸方向)?

この付近(亀戸方向)?

JR貨物線(越中島に向かう)を行く貨物列車。

JR貨物線(越中島に向かう)を行く貨物列車。 亀戸駅を出発する東武電車。

亀戸駅を出発する東武電車。

坂上から東を望む。

坂上から東を望む。

この付近の案内図。

この付近の案内図。

HP参照)

HP参照)

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。 右手が「日本女子大」。

右手が「日本女子大」。

2本ほど途中でバッサリと。

2本ほど途中でバッサリと。

「夜寒坂ムーンリッツ」。

「夜寒坂ムーンリッツ」。

「旧町名案内」。

「旧町名案内」。

門から入ると、目の前に大泉水への視界が開ける。広がりのある池と背後の高台の森を山並みに見立てている。

門から入ると、目の前に大泉水への視界が開ける。広がりのある池と背後の高台の森を山並みに見立てている。

坂の途中から振り返って望む。

坂の途中から振り返って望む。

「旧町名案内・高田豊川町」。

「旧町名案内・高田豊川町」。

途中、石段になって下って行く。

途中、石段になって下って行く。 右が「文京区」、左が「豊島区」。

右が「文京区」、左が「豊島区」。

左が「日無坂」、右が「富士見坂」。

左が「日無坂」、右が「富士見坂」。 「富士見坂」(豊島区)。

「富士見坂」(豊島区)。

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。

「大滝橋」より「江戸川(神田川)」上流を望む。

こじんまりと、風情のある「芭蕉庵」の庭。

こじんまりと、風情のある「芭蕉庵」の庭。

かなりの急坂。胸突き八丁。

かなりの急坂。胸突き八丁。

「和敬塾」。

「和敬塾」。

1880年代のようす(「同」より)。

1880年代のようす(「同」より)。

「www.miwachiri.com › 東京発展裏話「東京発展裏話 #6東京放射環状道路網の夢 ~文京区小石川の環3通り~」HPに詳しく掲載されている。(一度、このblogで取り上げたことがある)

「www.miwachiri.com › 東京発展裏話「東京発展裏話 #6東京放射環状道路網の夢 ~文京区小石川の環3通り~」HPに詳しく掲載されている。(一度、このblogで取り上げたことがある)

地下鉄茗荷谷駅方面。狭い路地の雰囲気。

地下鉄茗荷谷駅方面。狭い路地の雰囲気。 駅入口付近から「茗荷坂」を望む。人通りが激しい。

駅入口付近から「茗荷坂」を望む。人通りが激しい。

坂上から。ここから左に入る道が「荒木坂」。

坂上から。ここから左に入る道が「荒木坂」。