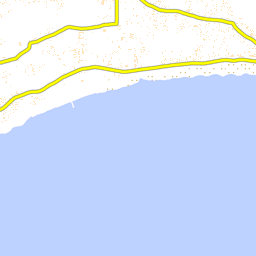

断崖絶壁の下は、

太平洋の海が広がる。

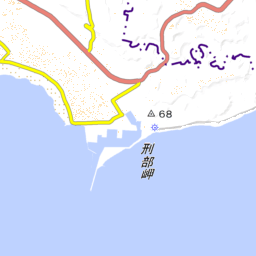

刑部岬の先端。

「屏風ヶ浦と刑部岬」。

「屏風ヶ浦と刑部岬」。

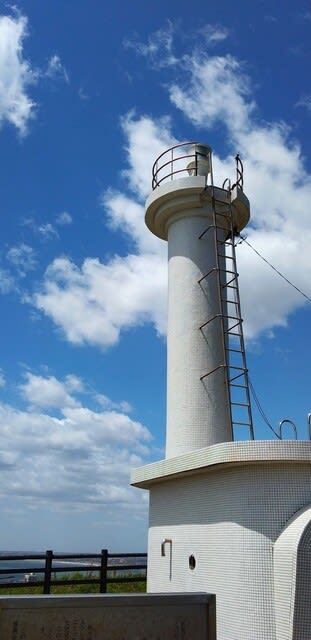

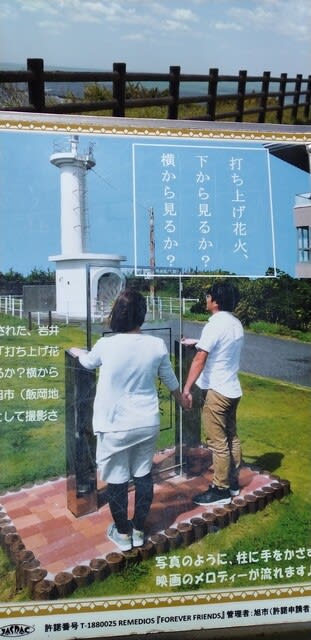

飯岡台地が断崖となって太平洋に落ち込む屏風ヶ浦は、高さ60m、現在地には飯岡灯台がたち、刑部岬と呼ばれている。灯台周辺は公園に指定されており、水平線と九十九里浜が織りなす眺望は、昼夜を問わず絶景であり人気が高い。

ここ刑部岬から銚子市名洗にかけて、高さ40~50mの絶壁が屏風のように約10㎞にわたり続いており、屏風ヶ浦は俗に「東洋のドーバー」と呼ばれています。太平洋の荒波が直接打ち寄せるため、その浸食により形成されたもので、700年余りに約6㎞近く陸地が後退したといわれています。

平安時代末期にはこの地に源義経の四天王の一人、片岡常春が佐貫城をかまえていたが、その城跡は激しい浸食による海岸線の後退で今では海中に没してしまい、昔の姿はありません。わずかに地名でサヌキとして残っております。

文豪山本有三の小説「波」に出てくる「ビョウブのように突っ立った岩」とは主人公が盛岡出身で飯岡の海を紹介しているところです。

※ドーバー海峡の両側の英仏とも海底含め同じ岩石であるチョークでできており、海峡になる前の氷期には地続きであったと考えられる。これより北海側に存在した氷河との間に、ライン川やテムズ川から流れてきた水が湖を形成したが、何らかの作用で決壊し浸食した所が現在の海峡で、氷河期後に海面下に没したものと推定されている。

(この項、「Wikipedia」より)

(この項、「Wikipedia」より)

国内初の着床式の沖合洋上風力発電所(↓)。

2009年8月より、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)の公募事業として研究を開始し、風況・海象の把握、海洋構造物が環境に与える影響などについて調査を行ってきました。

2013年1月からは、NEDOと共同で本設備による実証試験を実施し、2019年1月1日より商用運転を開始。

方位標。

方位標。

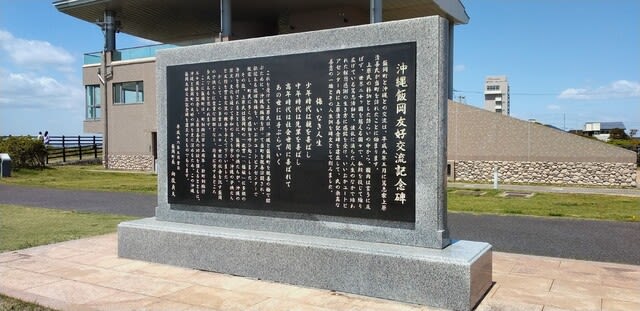

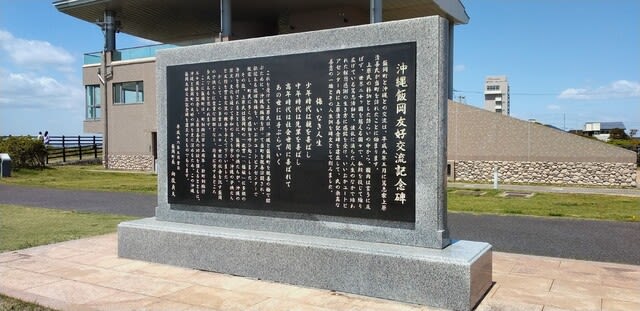

りっぱな記念碑が建っています。

「沖縄飯岡友好交流記念碑」。

「沖縄飯岡友好交流記念碑」。

飯岡町と沖縄との交流は、平成9年5月に篤志家上原清吾氏が当町を訪れたことに始まります。・・・その後、上原氏は飯岡町の「教育」「福祉」に多額の浄財を寄付されるとともに、飯岡の子供たちが、沖縄の歴史・文化を通じて平和の尊さを学び、沖縄の子供たちと友情を育む交流の機会を与えて下さいました。かくして、この事業は、21世紀の社会を託す飯岡の子供たちに貴重な経験となり、将来を託するところ多大であると思われます。・・・沖縄と飯岡町の友好の絆を更に深めるため、この沖縄飯岡友好交流記念碑を建立するものであります。

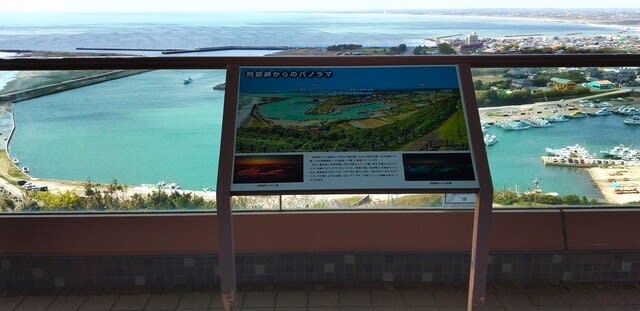

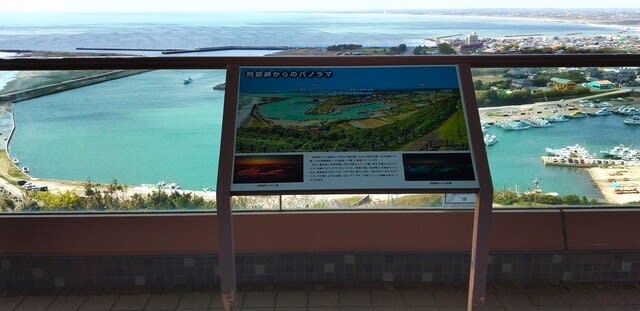

「飯岡刑部岬展望館」。

「飯岡刑部岬展望館」。

遠くに続く「九十九里浜」。

遠くに続く「九十九里浜」。

・・・

九十九里浜は、「旭市(旧飯岡町)刑部岬」から「いすみ市(旧岬町)」のあいだ66キロメートルの海岸をいいます。

源頼朝が太東岬から刑部岬の間を6町を1里とし、1里ごとに矢を立てたところ99本にたっしたことから九十九里とよぶようになりました。

九十九里浜のちょうど真ん中は山武市!?

1町は約109メートル。計算すると6町×109メートル×99里=64,746メートルでほぼ一致します。

『蓮沼村由来分地録』に「六町を一里に積り」や九十九の半分にあたる、49本目の矢を蓮沼の箭挿(やさし 矢指ともいう)神社に奉納したと書かれているなど、後世の作為も伺えますが、九十九里浜のへそは山武市蓮沼です。

九十九に関係した地名

九十九里浜には九十九を意識した地名があちこちに見うけられます。山武市のとなりの九十九里町、大網白里町、白子町などがそうです。

白は百に『一』が足りないことから九十九を指します。ちなみに、九十九歳のお祝いを白寿)と言います。

九十九を「つくも」と読む理由

百は「もも」とも読みます。つまり百に次ぐ(つぐ)「ツグモ」が訛り(なまり)「ツクモ」と呼ぶようになりました。

九十九のもう一つの意味

九十九折り(つづらおり)・九十九湾(つくもわん)・九十九島(くじゅうくしま)のように「多く」「たくさん」をさす言葉です。

(この項、「山武市・さんむしキッズ」HPより)

・・・

展望館からの飯岡漁港。

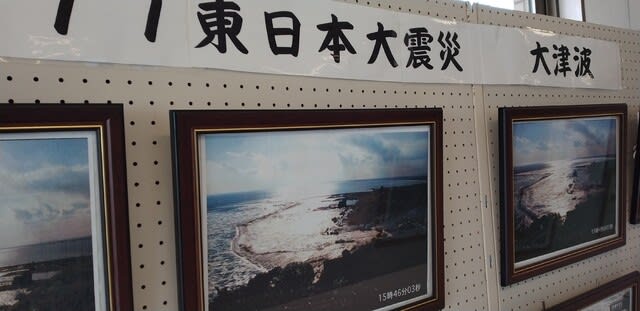

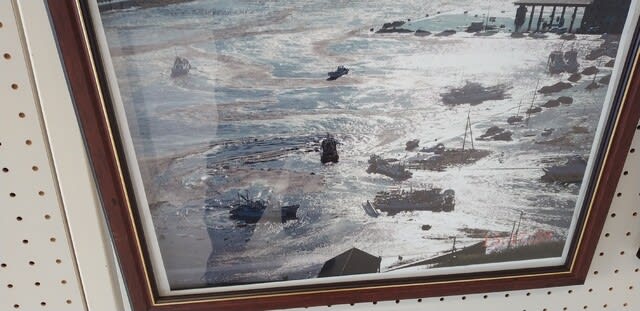

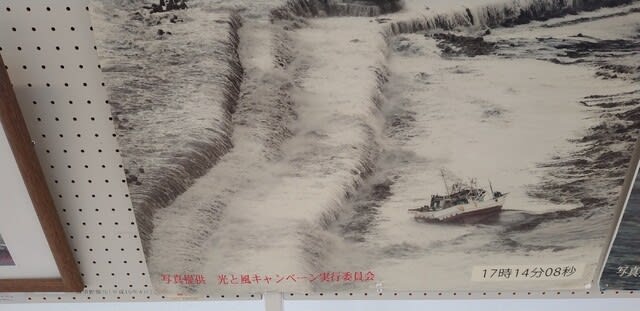

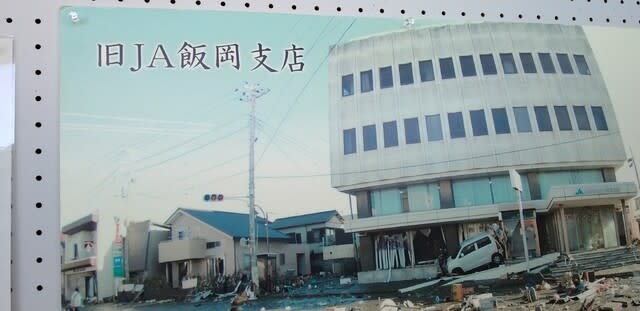

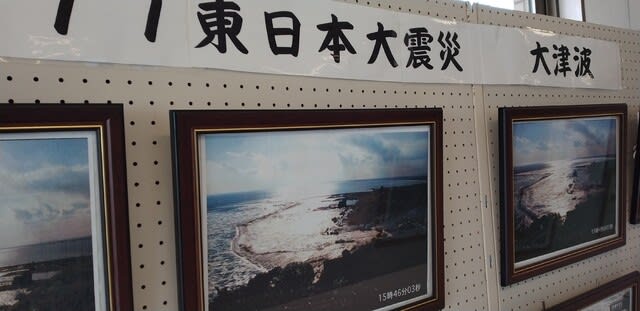

このフロアには展示コーナーがあって、13年前の東日本大震災の被害状況が写真展示されています。

当時、旭市が大きな被害を受けたことは知っていましたが、どうして九十九里浜で大きな被害が出たのか、という程度で関心がないまま、今日まできてしまいました。

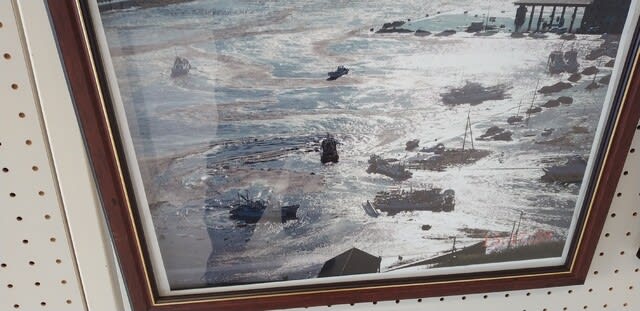

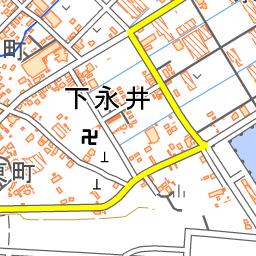

千葉県九十九里浜北端の旭市飯岡海岸では,3.11 の地震津波により大きな被害が出た。特に,飯岡海岸に沿う九十九里ビーチライン(県道 30 号)と市街地内を走る道路沿いの民家や商店を中心に死者 13 人,行方不明 2 人,全壊 427 棟,半壊 335 棟,床上浸水 387棟(朝日新聞 2011.4.10 現在)の大災害となった。下永井の飯岡漁港の防波堤を越えた最大 6mの津波は,その後飯岡の市街地を襲い,中心部ではビーチラインを越えて場所によっては標高 5m付近まで駆け上がった。海岸の波打際から 200mほど内陸の旧農協裏の住宅(標高 3.7m地点)では,津波によって 1.54mの高さまで浸水した。

【東日本大震災で何故千葉県の旭市ではあんなに大きな被害が出たのですか?周りの市町村はあまり被害が出てないのに比べて旭市は突出して被害が出てますよね。九十九里の海の構造が問題なのでしょうか?もし九十九里沖 で地震が起きた場合ヤバくないですか・・・】

ベストアンサー

・当時の報道では 『“2時間半後に最大津波”解明 2012年3月5日 5時50分 NHKニュース』

東日本大震災が起きてから2時間半余りたって、最も大きな津波が襲い、多くの犠牲者が出た千葉県旭市で、当時の大津波は沖合で複数の津波が重なり合ったうえ、海底の地形も影響して局所的に高くなったとみられることが分かりました。 専門家は、津波警報が解除されるまでは、避難を続けることが重要だと指摘しています。 千葉県旭市は、地震発生から2時間半余りたって最も大きな7.6メートルの津波に襲われ、避難所から自宅に戻って巻き込まれた人を含めて13人が死亡、2人が行方不明になりました。 千葉県は、専門家とともにさまざまなデータや沿岸の地形からシミュレーションして当時の津波を再現しました。 その結果、房総半島にぶつかって北に押し戻された津波と、その後、北からきた別の津波が、地震からおよそ2時間半後に旭市の沖で重なり、より大きな津波になっていました。 この津波が旭市の沖に30キロにわたって張り出した浅瀬に乗り上げるうちに、さらに高さを増して沿岸を襲ったとみられています。 津波に詳しい東京大学地震研究所の都司嘉宣准教授は「沿岸や海底の地形などさまざまな原因が重なって、あとからきた津波の方が高くなったケースと言える。津波警報を解除する時期は、気象庁がさまざまなデータをもとに慎重に判断しているので、警報などが出ている間は高い場所にとどまり続けることが重要だ」と指摘しています。』

とあります。

(「 」より)

」より)

報じられないことは「仕方がない」 東北の陰で「忘れられた被災地」は 【#あれから私は】

それから10年。今もさまざまな活動が地元で続いている。昨今、高齢化や新型コロナ禍の影響も受けているが、自分たちの暮らす地域で起きた出来事や教訓を先につないでいこうという思いは変わらない。

(2021年3月6日 14:00 |「千葉日報」銚子・海匝支局 橋本ひとみ)

「つなみ避難場所 上永井公園」。標高65.9m。

「つなみ避難場所 上永井公園」。標高65.9m。

「海辺里」。ここで昼食。

「海辺里」。ここで昼食。 海鮮ちらし寿司。地魚づくし。

海鮮ちらし寿司。地魚づくし。

→「飯岡灯台」「屏風ヶ浦」。

→「飯岡灯台」「屏風ヶ浦」。  飯岡から旭駅に。

飯岡から旭駅に。

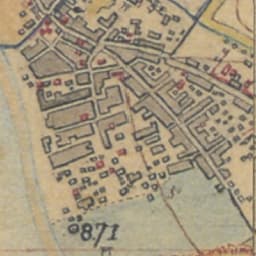

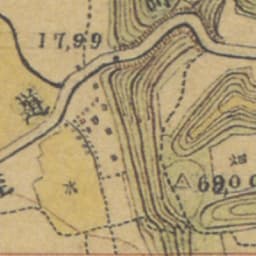

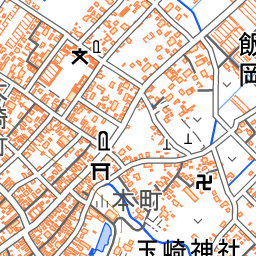

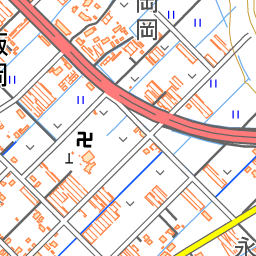

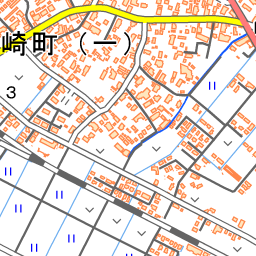

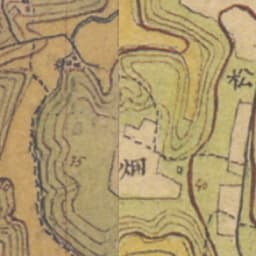

(現在)砂州が沖に伸びています。

(現在)砂州が沖に伸びています。

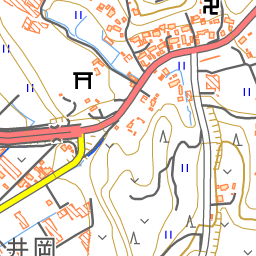

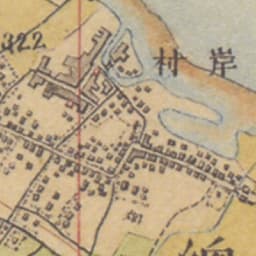

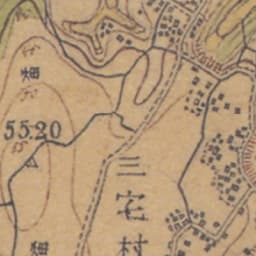

(1880年代)岬のような地形ではありません。

(1880年代)岬のような地形ではありません。

「屏風ヶ浦と刑部岬」。

「屏風ヶ浦と刑部岬」。 (この項、「Wikipedia」より)

(この項、「Wikipedia」より)

「沖縄飯岡友好交流記念碑」。

「沖縄飯岡友好交流記念碑」。 「飯岡刑部岬展望館」。

「飯岡刑部岬展望館」。 遠くに続く「九十九里浜」。

遠くに続く「九十九里浜」。

」より)

」より)

遠く九十九里浜が連なる。

遠く九十九里浜が連なる。 左手奥が刑部岬の先端。

左手奥が刑部岬の先端。 「飯岡刑部岬展望館」が正面に。

「飯岡刑部岬展望館」が正面に。

「希望の鐘」。

「希望の鐘」。

「ちばてつやが育った町(『

「ちばてつやが育った町(『

灯台の方へ向かいます。

灯台の方へ向かいます。 現在は、遊歩道になっています。

現在は、遊歩道になっています。

右に「海津見神社」。

右に「海津見神社」。

かつての往還道になっている。

かつての往還道になっている。

「塙廣屋」。屋号?

「塙廣屋」。屋号? 国道356号「利根水郷ライン」を横切る。

国道356号「利根水郷ライン」を横切る。

「銚子市立海上幼稚園」。奥に「海上小学校」。

「銚子市立海上幼稚園」。奥に「海上小学校」。

正面は、「藤兵衛支店」。

正面は、「藤兵衛支店」。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「銚子信用金庫松岸支店」。

「銚子信用金庫松岸支店」。

少し銚子方向に戻り、右折。

少し銚子方向に戻り、右折。

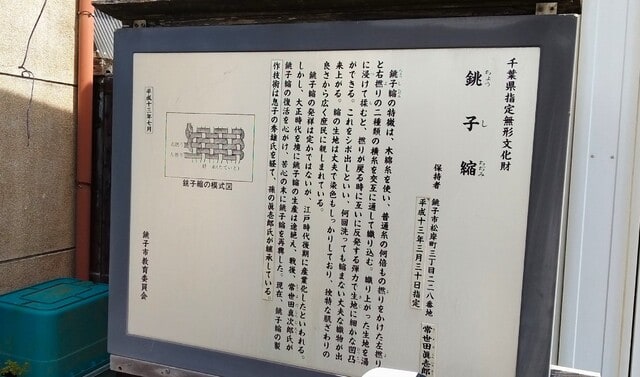

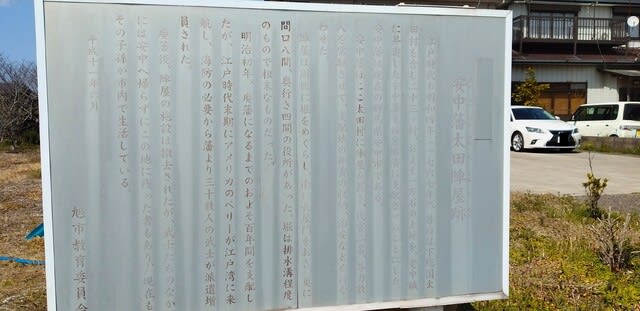

解説板。

解説板。

田植えも間近です。

田植えも間近です。 何という花か?

何という花か?

タケノコも顔を出しています。

タケノコも顔を出しています。

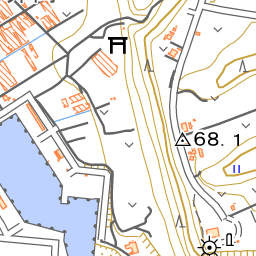

約50m下がってきたわけです。

約50m下がってきたわけです。

東方向。

東方向。

成田線「柴崎踏切」。

成田線「柴崎踏切」。

ガーベラ?

ガーベラ? この花の名は?

この花の名は?

合流地点に記念碑。

合流地点に記念碑。

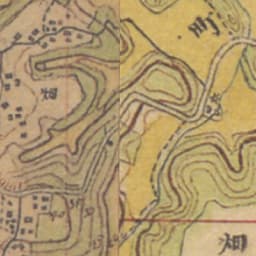

(1880年代)丘陵と丘陵の間を進む。

(1880年代)丘陵と丘陵の間を進む。

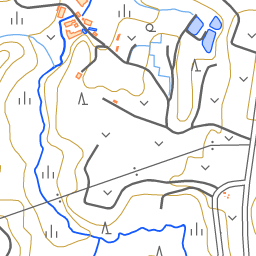

(現在)黄線が県道。白線が旧道。

(現在)黄線が県道。白線が旧道。 西側には畑が広がる。

西側には畑が広がる。

台地に上った分、下るわけです。

台地に上った分、下るわけです。 坂の途中に古い石碑。

坂の途中に古い石碑。

モッコウバラ。

モッコウバラ。

(「向島百花園」にて)

(「向島百花園」にて)

(「同」にて)

(「同」にて)

何を植えるのでしょうか?

何を植えるのでしょうか?

ダイコン畑。

ダイコン畑。

緑濃き

緑濃き

より)

より) キャベツ畑。

キャベツ畑。

旭市から銚子市に入ります。

旭市から銚子市に入ります。

右には谷に降りる細道。

右には谷に降りる細道。 谷の向こうに雄姿を見せる巨大な風車(プロペラ)。

谷の向こうに雄姿を見せる巨大な風車(プロペラ)。 振り返り、振り返りしながら。

振り返り、振り返りしながら。 、

、  見渡す限り、畑が広がる。

見渡す限り、畑が広がる。

「郷金旅館」。

「郷金旅館」。

通りの向こうに

通りの向こうに 「カワカ金物店」。

「カワカ金物店」。

この施設は?

この施設は?